Les lois de l’église catholique Par Fernand Ménigoz

Les lois

Can. 7 - La loi est établie lorsqu'elle est promulguée.

Can. 8 - § 1. Les lois universelles de l’Église sont promulguées par leur publication dans l'Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait été prescrit ; elles n’entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu'en raison de la nature des choses, elles n'obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n'ait expressément fixé un délai plus bref ou plus long.

§ 2. Les lois particulières sont promulguées selon le mode déterminé par le législateur et commencent à obliger un mois à compter du jour de leur promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe un autre délai.

Can. 9 - Les lois concernent l'avenir, non le passé, à moins qu'elles ne disposent nommément pour le passé.

Can. 10 - Seules doivent être considérées comme irritantes ou in habilitantes les lois qui spécifient expressément qu'un acte est nul ou une personne inhabile.

Can. 11 - Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l'Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de l'usage de la raison et qui, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.

Can. 12 - § 1. Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui elles ont été portées.

§ 2. Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur.

§ 3. Aux lois établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et, en même temps, y demeurent effectivement, restant sauves les dispositions du can. 13.

Can. 13 - § 1. Les lois particulières ne sont pas présumées personnelles mais territoriales, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.

§ 2. Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus :

1 Par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu'ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu'il ne s'agisse de lois personnelles.

2 Ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières sises sur ce territoire.

§ 3. Ceux qui n'ont ni domicile ni quasi-domicile sont obligés par les lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.

Can. 14 - En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou in habilitantes n'obligent pas; en cas de doute de fait, les Ordinaires peuvent en dispenser pourvu que, s'il s'agit d'une dispense réservée, l'autorité à qui est-elle réservée ait coutume de concéder cette dispense.

Can. 15 - § 1. L'ignorance ou l'erreur portant sur les lois irritantes ou in habilitantes n'empêche pas leur effet, à moins d'une autre disposition expresse.

§ 2. L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre fait ou sur le fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées ; elles sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, quand elles portent sur le fait d'autrui qui n'est pas notoire.

Can. 16 - § 1. Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.

§ 2. L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée ; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif ; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite une loi douteuse, elle n'a pas d'effet rétroactif.

§ 3. Cependant l'interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un acte administratif dans une affaire particulière n'a pas force de loi ; elle ne lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles l'interprétation est donnée.

Can. 17 - Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte ; si le sens demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à l'esprit du législateur.

Can. 18 - Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d'interprétation stricte.

Can. 19 - Si, dans un cas déterminé, il n'y a pas de disposition expresse de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins d'être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin de l'opinion commune et constante des docteurs.

Can. 20 - Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière ; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit.

Can. 21 - En cas de doute, la révocation d'une loi en vigueur n’est pas présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles.

Can. 22 - Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l'Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.

Le droit canonique

Des lois sont nécessaires dès que des gens vivent ou travaillent ensemble. L’Église a son propre système de droit, appelé « droit canonique ».

Le droit canonique ou droit canon (Jus canonicum en latin) est l'ensemble des lois et des règlements adoptés ou acceptés par les autorités catholiques pour le gouvernement de l'Église et de ses fidèles. Le droit canonique n'a pas de portée sur les accords conclus par l'Église, ni sur les questions de dogme à proprement parler, quoiqu'il faille relativiser (le pape Jean-Paul II a en effet inséré, dans le code de 1983, l'interdiction faite aux femmes d'accéder à l'ordination en engageant la foi de l'Église). En ce qui concerne la liturgie, le code ne donne que des orientations dans la partie liée à la charge ecclésiale de sanctifier ; les normes liturgiques se trouvent dans la présentation des divers rituels.

Ces normes ont force de loi et doivent être respectées car, pour certaines d'entre elles, il y va de la validité du sacrement. Tous les rituels ne concernent pas les sacrements, et il convient, là aussi, de respecter les normes, en particulier pour les funérailles. En ce qui concerne la messe, les normes se trouvent dans la PGMR (Présentation Générale du Missel Romain). La dernière PGMR a été publiée par Jean-Paul II en 2002, et traduite en français par le CNPL. Le nouveau missel, publié également en 2002, n'a pas encore été traduit en français.

La règle, le modèle. Le terme a rapidement pris une connotation ecclésiastique en désignant au IVe siècle les ordonnances des conciles, par opposition au mot νόμος / nómos (la coutume, la loi) utilisé surtout pour les lois des autorités civiles.

Du fait de cet usage, le terme canoniste renvoie ordinairement à un expert de ce droit interne de l'Église, tandis qu'un juriste peut être expert de droit religieux ou ecclésiastique s'il connaît le droit de son pays touchant aux diverses religions.

Le Code de droit canonique de 1983

À l'heure actuelle, le Code faisant autorité dans l'Église latine est celui de 1983. Il a été promulgué par Jean-Paul II le 25 janvier 1983 et tient compte des profonds changements apportés par le concile Vatican II. Les Églises catholiques orientales sont soumises, elles, au Code des canons des Églises orientales (1990).

Son idée a germé dès 1959 dans l'esprit de Jean XXIII. Elle a été ensuite reprise par Paul VI, qui établit les schémas directeurs du nouveau code. Mais ce n'est qu'en 1981 qu'une commission se met véritablement au travail.

Le code de 1983 met moins l'accent sur le caractère hiérarchique et ordonné de l'Église. Il veut au contraire promouvoir l'image d'une Église-peuple de Dieu (référence explicite à la constitution de 1964 Lumen Gentium) et d'une hiérarchie au service des autres (can. 204) :

« Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde.

Le code développe notamment les possibilités d'adaptations pour tenir compte des impératifs pastoraux et instaure un régime plus souple pour les dispenses (relâchement de la loi dans un cas particulier). Néanmoins, ce nouvel éventail de possibilités n'a pas toujours été bien perçu, le manque de formation des prêtres empêchant souvent son application ou engendrant des difficultés.

Le droit canon est divisé en titres et en chapitres (liste des normes générales livre 1)

TITRE I : les lois de l'église (cann. 7 - 22).

TITRE II : la coutume (cann. 23 -28).

TITRE III : les décrets généraux et les instructions (cann. 29 - 34) .

TITRE IV : les actes administratifs particuliers (cann. 35 - 93).

Chapitre I : normes communes.

Chapitre II : les décrets et les préceptes particuliers.

Chapitre III : les rescrits.

Chapitre IV : les privilèges.

Chapitre V : les dispenses.

TITRE V : les statuts et les règlements (cann. 94 - 95).

TITRE VI : les personnes physiques et juridiques (cann. 96 - 123).

Chapitre I : la condition canonique des personnes physiques.

Chapitre II : les personnes juridiques.

TITRE VII : les actes juridiques (cann. 124 – 128).

TITRE VIII : le pouvoir de gouvernement (cann. 129 - 144).

TITRE IX : les offices ecclésiastiques (cann. 145 - 196).

Chapitre I : la provision de l'office ecclésiastique.

Chapitre II : la perte de l'office ecclésiastique.

TITRE X : la prescription (cann. 197 - 199).

TITRE XI : le calcul du temps (cann. 200 - 203).

Il existe d’autres livres des lois canoniques

Livre II Le peuple de Dieux qui concerne les obligations des fidèles.

Livre III La fonction d'enseignement de l'église.

Livre IV La fonction de sanctification de l'église (cann. 834 - 848).

Livre V Les biens temporels de l'église.

Livre VI Les sanctions dans l'église.

Livre VII Les procès.

Les commandements

Le Décalogue— les Dix Paroles pour le judaïsme, traduit par les Dix Commandements pour le christianisme — est un court ensemble écrit d'instructions morales et religieuses reçues, selon les traditions bibliques, de Dieu par Moïse au mont Sinaï.

Les 10 commandements

Les 10 commandements sont une recommandation forte, insistante de Dieu permettant aux hommes de construire une relation en les laissant libres de leurs actes. C’est un appel à l’amour et à la liberté qui structurent la relation aux personnes.

Le Décalogue (dix paroles) se comprend d’abord dans le contexte de l’Exode qui est le grand événement libérateur de Dieu au centre de l’Ancienne Alliance. Qu’elles soient formulées comme préceptes négatifs, ou comme commandements positifs, ces « dix paroles » indiquent les conditions d’une vie libérée de l’esclavage. C’est un chemin de vie qui sépare d’une pratique ambiante non éthique. Dans la foi chrétienne, les dix paroles s’articulent autour de l’unique et même commandement de l’amour de Dieu et du prochain.

Souvent on oppose à la morale des dix commandements (la loi), celle des Béatitudes (la promesse).

Cette opposition est factice. Les deux textes désignent deux faces différentes de la même « morale ».

Livre de l’Exode 20, 1-18 : dans la Bible et la foi chrétienne, l’Exode désigne la libération des tribus israélites de l’esclavage d’Egypte et le don de la Loi au Sinaï.

Et Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.

Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu’à la millième génération.

Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal.

Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a consacré.

Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.

Tu ne commettras pas de meurtre.

Tu ne commettras pas d’adultère.

Tu ne commettras pas de vol.

Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.

Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. ».

Les commandements de l’église

Les commandements de l’Église se placent dans cette ligne d’une vie morale reliée à la vie liturgique et se nourrissant d’elle. Le caractère obligatoire de ces lois positives édictées par les autorités pastorales, a pour but de garantir aux fidèles le minimum indispensable dans l’esprit de prière et dans l’effort moral, dans la croissance de l’amour de Dieu et du prochain .

Les Dimanches et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Sainte Messe et de s’abstenir des œuvres serviles.

Tout fidèle est tenu par l’obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an.

Tout fidèle est tenu par l’obligation de recevoir la Sainte Communion au moins chaque année à Pâques.

Aux jours de pénitence fixés par l’Église (mercredi des cendres, vendredi saint et tous les vendredis du temps de carême), les fidèles sont tenus par l’obligation de s’abstenir de viande et d’observer le jeûne.

Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église chacun selon ses possibilités.

L’Église et les différentes lois gouvernementales par Fernand Ménigoz

L'État et les cultes - Laïcité et loi de 1905

"La France est une République laïque" selon l’article 1er de la Constitution de 1958. En 2004, le Conseil constitutionnel a précisé que ces dispositions "interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers".

Publié le 3 avril 2019 à 10h24

L’Ancien Régime, une monarchie de droit divin :

Un lien étroit entre Eglise et Etat

L’Ancien Régime (jusqu’en 1789, année de la Révolution Française) repose sur les points suivants :

Les lois et les dogmes de l’Église sont des lois de L’État que le « Roi très chrétien » doit faire respecter, la religion catholique étant la seule reconnue dans le Royaume.

L’Église est alors le plus gros propriétaire foncier de L’État. Ses revenus lui permettent de faire vivre le Clergé mais aussi d’entretenir les hôpitaux et les hospices, les écoles et les collèges puisqu’à cette époque L’État n’assure pas ces services.

La période révolutionnaire

1789

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen reconnaît la liberté de conscience : "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi".

Novembre 1789

Un décret met les biens du clergé à la disposition de la Nation. En contrepartie, l’État s’engage à "pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises, presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres".

Décembre 1789

Les protestants sont reconnus en tant que citoyens et sont admis à tous les emplois.

1790

Adoption de la Constitution civile du clergé. L’Assemblée constituante assigne aux diocèses les limites des départements et brise la hiérarchie de l’appareil ecclésiastique. Les desservants de l’Église reçoivent un salaire de l’État et doivent prêter serment à la Constitution civile du clergé. La moitié des ecclésiastiques environ refuse de prêter serment et, bientôt, deux Églises s’opposent, l’une traditionnelle et fidèle au pape et l’autre constitutionnelle.

1791

Septembre 1791

L’Assemblée constituante accorde le statut de citoyen aux juifs. Cette qualité avait déjà été reconnue aux juifs séfarades des régions de Bordeaux et d’Avignon en 1790.29 novembre 1791

L’Assemblée législative adopte un décret qui déclare suspects et privés de leur pension les ecclésiastiques réfractaires qui ont refusé de prêter serment. Les édifices religieux ne peuvent être utilisés que par le clergé salarié par l’État.

1792

Institution de l’état civil séculier. Les registres d’état civil, jusqu'alors tenus par l’Église, sont transférés aux communes. Celles-ci consignent désormais naissances, mariages et décès. Le mariage civil devient la forme légale du mariage.

1794

7 mai 1794

Un décret du 18 floréal an II, adopté par la Convention sur le rapport de Robespierre, institue un calendrier de fêtes républicaines, se substituant aux fêtes catholiques, ainsi que le culte de l’Être Suprême.

1795

21 février 1795

Un décret du 3 ventôse an III établit un régime de séparation des églises et de l’État. Tout en affirmant le principe du libre exercice des cultes, le décret précise que l’État n’en salarie aucun, ne fournit aucun local et ne reconnaît aucun ministre du culte.

Le concordat

15 juillet 1801

Conclusion d’un concordat avec le pape Pie VII (concordat du 26 messidor an IX) : reconnaissance du culte catholique par l’État et prise en charge d’une partie de son fonctionnement par les finances publiques en échange de la renonciation par l’Église aux biens qu’elle possédait avant la Révolution. La religion catholique n’est pas la religion officielle de la France mais celle de "la grande majorité des Français".

18 mars 1802

Adoption de la loi du 18 germinal an X sur le concordat. Bonaparte ajoute à la loi des articles organiques qui réglementent l’exercice du culte catholique en France, reconnaissent et organisent les cultes luthérien et réformé. Ces articles sont rédigés par Jean-Étienne Portalis.

17 mars 1808

Un décret organise le culte israélite sur la base d’un consistoire central et de consistoires départementaux.

15 mars 1850

Publication de la loi relative à l’enseignement ("loi Falloux") dont les principales dispositions sont les suivantes : les écoles libres peuvent tenir lieu d’écoles publiques, pour les religieux le principe de la lettre d’obédience les dispense du brevet de capacité, les communes de plus de 800 habitants sont tenues d’ouvrir une école de filles.

26 mars 1852

Création par décret du Conseil central de l’Église réformée.

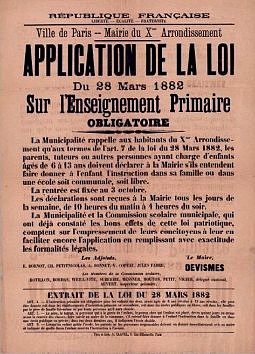

28 mars 1882

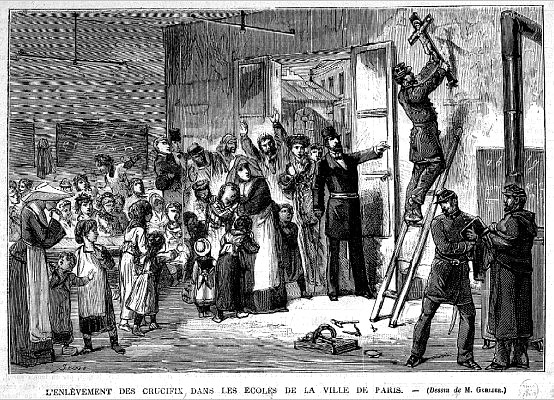

La loi sur l’enseignement primaire obligatoire substitue l’éducation morale et civique à l’éducation morale et religieuse.

30 octobre 1886

La loi Goblet exclut la possibilité pour les communes de subventionner une école libre pour satisfaire à l’obligation d’entretien d’au moins une école primaire. La loi interdit tout nouveau recrutement de congréganistes dans les écoles primaires publiques.

1904

Rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège.

7 juillet 1904

Une loi sur les congrégations leur interdit d’enseigner et confisque les biens et propriétés des communautés.

La séparation des Églises et de l'État

9 décembre 1905

Loi de séparation des Églises et de l’État. L’État cesse de reconnaître, salarier et subventionner les cultes. La loi prévoit la création d’associations cultuelles "pour survenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte".2 janvier 1907

À la suite du refus de l’Église catholique de constituer des associations cultuelles qui devaient succéder aux établissements publics du culte mis en place sous le concordat, promulgation de la loi concernant l’exercice public des cultes. L’article 1er dispose : "l’État, les départements et les communes recevront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété". Les édifices affectés aux cultes sont laissés à la disposition des fidèles ; la jouissance en est confiée aux associations cultuelles.

13 avril 1908

Une nouvelle loi consacre la perte du patrimoine immobilier de l’Église catholique. Les édifices affectés au culte lors de l’adoption de la loi de 1905 sont confiés aux communes. L’article 5 de la loi établit que l’État, les départements et les communes sont également responsables de l’entretien et de la conservation de ces édifices.

17 août 1911

Un décret supprime officiellement la direction générale des cultes, remplacée par un simple bureau des cultes.

1918

À la fin de la Première Guerre mondiale, l’Alsace-Moselle, qui avait été annexée à l’Empire allemand en 1871, revient à la France. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle demeurent sous le régime concordataire de 1802 modifié par l’Empire allemand (notamment sur les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires ainsi que sur le statut des ministres des cultes).

1921

Reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Un protocole est établi pour la nomination des évêques.

Janvier 1924

Signature des Accords Briand-Cerretti entre la France et le Vatican. La République reconnaît la soumission des associations diocésaines à la hiérarchie épiscopale tout en les considérant conformes à la loi de 1905.

8 avril 1942

Une loi supprime le délit de congrégation et prévoit que toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État.

4 octobre 1946

Inscription dans la Constitution de la IVe République du principe de laïcité.

31 décembre 1959

Loi Debré sur la liberté de l’enseignement qui fixe les règles de fonctionnement et de financement (subventions) des établissements privés sous contrat.

23 novembre 1977

Décision du Conseil constitutionnel reconnaissant la liberté de l’enseignement comme un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Pendant le 19ème siècle : une montée des pensées anti-religieuses.

Au cours du XIXe siècle, les progrès de la sécularisation dans les mentalités comme dans les faits de société amènent les libéraux, les libres penseurs, les anticléricaux à soutenir avec de plus en plus de force que la religion doit se réduire à une simple option de la conscience individuelle privée, sans aucune manifestation sociale et publique.

Les Lois Ferry

Les lois Jules Ferry, votées alors que celui-ci était ministre de l’Instruction publique, participent du projet des fondateurs de la IIIe République de séculariser la société française. Elles s’inscrivent dans la lutte anticléricale menée par des hommes imprégnés par l’esprit des Lumières et par le positivisme : en enlevant à l’Église le quasi-monopole de l’éducation de la jeunesse française, Ferry espère réduire l’influence politique du catholicisme.

Une première série de lois, en mars 1879, en février et mars 1880, exclut les représentants confessionnels du Conseil supérieur de l’Instruction publique et interdit l’enseignement aux membres des congrégations non autorisées.

Les lois Jules Ferry sont une série de lois sur l'école primaire votées en 1881-1882 sous la Troisième République, qui rendent l'école gratuite (1881), l'instruction obligatoire et l'enseignement public laïque (1882).

La loi Goblet du 30 octobre 1886 parachève les lois Jules Ferry en confiant à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques, remplaçant les instituteurs congrégationalistes.

Ce texte établit également la laïcité de l’enseignement : l’instruction religieuse est supprimée des programmes pour être remplacée par l’instruction morale et civique.

En 1886 est votée la loi laïcisant le personnel enseignant dans le primaire.

Dès 1894, une nouvelle vague anticléricale déferle sur le catholicisme à l’occasion de l’affaire Dreyfus.

En 1901, la loi sur les associations est promulguée. Elle contient un ensemble de mesures discriminatoires à l’égard des Congrégations, seules associations soumises à autorisation et contrôle de L’État.

Loi de 1905 : une loi de liberté

La Loi du 1er juillet 1901 a reconnu aux citoyens français le droit de s'associer en dehors de tout contrôle de la puissance publique. Son article premier définit l'association comme " la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices ".

Elle s'est inscrite dans le mouvement général d'ouverture qui a marqué la société française à la fin du siècle dernier. La période qui avait précédé sa promulgation avait vu l'affirmation des grandes libertés : loi du 29 juillet1881sur la liberté de la presse et de réunion, loi du 21 mars 1884 sur la liberté du groupement syndical.

Dans le contexte de la préparation de la séparation des Églises et de L’État (séparation qui sera instituée par la Loi du 9 décembre 1905) les dispositions relatives aux congrégations religieuses ont occupé le devant de la scène.

Les évolutions que la reconnaissance du droit d'association allait introduire, au plan général de la République et de la démocratie, expliquent également la durée des débats et l'ampleur de la bataille parlementaire qui a été menée.

1904 : Le gouvernement Combes rompt les relations diplomatiques avec le Saint Siège.

La loi du 9 décembre 1905 établit la séparation de l’Église et de L’État.

Certains députés d’extrême gauche attendent de cette loi qu’elle achève l’œuvre de déchristianisation commencée après la Révolution.

Le contenu de la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité

La loi de 1905 proclame en premier lieu la liberté de conscience : "La République assure la liberté de conscience". Elle a pour corollaire la liberté religieuse, la liberté d’exercice du culte et la non-discrimination entre les religions.

Elle pose en second lieu le principe de la séparation des Églises et de l’État : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte". Il est mis fin au Concordat instauré en 1802, qui régissait les relations entre l’État et les cultes. Jusqu'alors, l’État reconnaissait quatre cultes (catholique, réformé, luthérien, israélite) qui étaient organisés en service public du culte. L’État payait les ministres du culte et participait à leur désignation ainsi qu’à la détermination des circonscriptions religieuses. Les autres cultes n’étaient pas reconnus.

L’État se veut désormais neutre. Il n’y a plus de religion légalement consacrée. Tous les cultes sont traités de manière égale.

Article 1

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules conditions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »

Cet article capital affirme deux principes qu’on ne peut séparer :

La liberté de conscience, dont la liberté religieuse est une des composantes, est assurée par la République. En France, nul ne peut être contraint ou empêché de croire ou de ne pas croire par qui que ce soit, et l’Etat veille au respect de cette liberté.

Le libre exercice des cultes est garanti par la République, sous réserve qu’il ne trouble pas l’ordre public. Les croyants ont donc la liberté de manifester leurs croyances dans la célébration de leur culte. Il s’agit bien de l’expression sociale et publique des opinions religieuses personnelles.

Ce premier article est équilibré puisqu’il affirme à la fois la liberté de conscience et la liberté de culte. Il est à l’origine d’un consensus acquis de nos jours.

Article 2

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte… »

Cet article met fin au Concordat de 1801.

La loi de 1905 prévoit que, dès le 1er janvier qui suit la promulgation de la loi, « seront supprimées des budgets de L’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes » à l’exception de celles qui permettent le libre exercice du culte dans les établissements publics tels que les lycées, les hospices, les prisons. C’est à la suite de cette suppression que l’Église catholique a établi le « denier du culte » pour subvenir à l’entretien du Clergé

Article 3

« Les établissements dont la suppression est ordonnée continueront provisoirement de fonctionner jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations prévues Il sera donc prévu à l’inventaire descriptif et estimatif »

Cet article met fin également au Concordat de 1801.

Article 4

« Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements ».

Certains députés espéraient ce que d’autres redoutaient, à savoir que ces associations prendraient leurs distances par rapport à la hiérarchie ecclésiastique ; d’aucuns avaient même évoqué la possibilité de schismes. On comprend l’inquiétude des catholiques.

Le rapporteur du projet de loi, Aristide Briand, se défend d’avoir de telles arrière-pensées ; aussi accepte-t-il une modification de l’article en discussion car, dit-il, « notre premier devoir, à nous législateurs, au moment où nous sommes appelés à régler le sort des Églises dans l’esprit de neutralité où nous concevons la réforme, consiste à ne rien faire qui soit une atteinte à la libre constitution de ces Églises ». Une incise importante est donc introduite dans le texte de l’article : les biens seront transférés « aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice » … C’est un fait que l’Église catholique a une constitution propre avec un pape, des évêques, des curés…

Cette loi de séparation est élaborée sans concertation avec le Pape Pie X qui proteste contre ce manquement aux règles du droit international.

Dans son encyclique « Vehementer nos », il condamne le principe même de la séparation et réaffirme vigoureusement la constitution hiérarchique de l’Église.

Le régime de séparation a plusieurs conséquences, prévues par la loi :

Le budget des cultes est supprimé, à l’exception de ceux relatifs aux aumôneries des lycées, des écoles, des hospices, des prisons, etc. Les aumôneries sont autorisées pour permettre le libre exercice des cultes dans les lieux publics fermés ;

Les établissements publics du culte, jusque-là chargés de la gestion des cultes, sont remplacés par des associations cultuelles, créées par loi. Ces associations doivent avoir pour unique objet l’exercice d’un culte. Elles ne peuvent pas recevoir de subventions publiques. Leurs ressources doivent provenir de l’argent des cotisations d’adhésion, des quêtes et des collectes pour l’exercice du culte. L’Église catholique refuse toutefois de constituer ces associations, qui ne reconnaissent pas l’autorité de l’évêque. En 1923 un compromis est trouvé et des associations diocésaines, placées sous la présidence des évêques, sont constituées ;

Les règles concernant le régime de propriété des édifices cultuels sont redéfinies. Restent propriétés de l’État, des départements ou des communes, les édifices religieux qu’ils possédaient avant la loi (notamment ceux nationalisés en 1789). Les édifices religieux qui appartiennent aux établissements publics du culte sont, pour leur part, attribués aux associations cultuelles. Toutefois, devant le refus de l’Église catholique de créer de telles associations, une loi de 1907 prévoit que tous les édifices catholiques deviennent propriété publique. Ils sont mis à la disposition des fidèles et des ministres du culte. Quant aux édifices postérieurs à la loi de 1905, ils sont la propriété des associations cultuelles ou diocésaines qui les ont construits.

La loi traite également de la police des cultes. Elle proscrit notamment la tenue de réunions politiques dans les locaux cultuels. Elle interdit, par ailleurs, "d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit", sauf dans les cimetières et les musées. Il s’agit d’affirmer la neutralité idéologique de l’État.

Avec la loi de 1905, un nouvel équilibre est institué entre l’État, la société et les religions. « La laïcité, dont il n’est pas fait explicitement référence dans la loi, a été depuis confortée ». Elle est devenue un principe à valeur constitutionnelle avec les Constitutions du 27 octobre 1946 (IVe République) et du 4 octobre 1958 (Ve République).

|

|

Laïcité et crèches de Noël

Le 9 novembre 2016, le Conseil d’État a rendu une décision sur la légalité des installations temporaires de crèches de Noël dans les bâtiments publics (mairies, etc.) eu égard au principe de laïcité.

Le Conseil d’État était saisi de deux arrêts :

Celui de la cour administrative d’appel de Paris qui interdisait toute installation de crèche de Noël au nom du principe de neutralité ;

Celui de la cour administrative d’appel de Nantes qui considérait que l’installation d’une crèche ne constituait pas un signe ou un emblème religieux.

Le Conseil a cassé ces deux arrêts considérant que :

Au nom de la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, l’installation de signes ou d’emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse est interdite ;

Les crèches de Noël peuvent cependant avoir plusieurs significations et elles ne présentent pas toujours un caractère religieux (traditions locales pour les fêtes de fin d’année, etc.).

En conséquence, le Conseil d’État juge que l’installation d’une crèche par une collectivité publique dans un bâtiment public est possible quand la crèche présente un caractère culturel, artistique ou festif. En revanche, elle est interdite si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou marque une préférence religieuse.

Pour déterminer le caractère culturel ou festif, le Conseil d’État tient compte du contexte et des conditions particulières de l’installation, de l’existence ou pas de traditions locales et du lieu de l’installation. Ainsi, dans un bâtiment public comme une mairie, l’installation d’une crèche par une personne publique n’est en principe pas conforme au principe de neutralité, sauf si des circonstances particulières permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif. Pour apprécier ces circonstances, le Conseil d'État a précisé qu'il fallait tenir compte du contexte qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de l'installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux et du lieu de l'installation.

Une église stimulée

Le choc subi par le catholicisme français, que beaucoup espéraient lui être fatal, agit plutôt comme un coup de fouet. Certes, l’Église connaîtra désormais une situation financière difficile, mais ses fidèles sont ainsi conduits à se sentir plus responsables de sa survie matérielle. La condition économique et sociale du prêtre régresse, mais les motivations des vocations en sont purifiées d’autant. Enfin et surtout, l’Église jouit désormais en France d’une liberté qu’elle n’a jamais connue ; la nomination des évêques, par exemple, ne dépend plus du pouvoir. Mais, c’est là le jugement qu’il est possible de porter des années plus tard, une fois surmontés les difficiles problèmes posés par les mesures hostiles de 1905 ; à l’époque, on pouvait nourrir de légitimes inquiétudes.

La situation nouvelle alors faite à l’Église en France fait plus clairement percevoir à ses membres les changements survenus depuis la Révolution et accélère les prises de conscience nécessaires : le temps d’une société de chrétienté est révolu ; l’Église doit désormais accomplir sa mission dans un monde sécularisé et laïcisé. Mais il faudra encore du temps pour en tirer toutes les conséquences.

Dans l’immédiat, la vitalité du catholicisme français en ce début de XXe siècle se manifeste de maintes façons. A lui seul, par exemple, il fournit aux missions du monde entier les deux tiers de leurs prêtres, les quatre cinquièmes de leurs frères et religieuses, et la plus grande part de leurs ressources financières. Par ailleurs, au moment même où un climat d’intolérance se développe contre l’Église, on observe un renouveau religieux dans les milieux intellectuels où règnent le positivisme et le scientisme, renouveau attesté par des nombreuses conversions (Péguy, Claudel, Blondel, Huysmans…).

1907 : Par la loi du 28 mars 1907, le Gouvernement autorise les réunions publiques quel qu’en soit l’objet, sans déclaration préalable. Ainsi est assurée une liberté à l’exercice du culte.

La question du statut juridique du Curé n’est pas réglée.

1920 : Lors de la canonisation de Jeanne d’Arc en 1920, les liens diplomatiques avec le Saint Siège sont renoués.

1924 : Parallèlement, de nouvelles propositions sont faites pour régler la question des Associations Cultuelles. Le projet d’« Association Diocésaine » présidée par l’Evêque est jugé conforme à la loi de 1905 et est promulguée en 1924. Le Pape Pie XI autorise la formation de ces associations dans son Encyclique du 14 janvier 1924.

La jurisprudence du Conseil d’Etat fait du Curé le « gardien de son église ».

La tourmente des inventaires

Les inventaires des biens de l’Église suscitent des résistances dans certaines régions traditionalistes et catholiques, notamment l’Ouest de la France (Bretagne, Vendée), la Flandre et une partie du Massif central. Des manifestations s’y opposent, tandis qu’une circulaire de février 1906 dispose que « les agents chargés de l’inventaire demanderont l’ouverture des tabernacles », suscitant l’émotion des catholiques, pour qui cela constitue un grave sacrilège. Le 27 février 1906, des heurts ont lieu dans la commune de Monistrol-d'Allier, village de 1 000 habitants. Le 3 mars, lors de la tentative d’inventaire faite dans la commune de Montregard, 1 800 habitants, un homme, André Régis, est grièvement blessé ; il mourra le 24 mars. Le 6 mars, à Boeschepe (Nord), commune de 2 200 habitants, lors d’un autre inventaire, un paroissien, Géry Ghysel, est abattu dans l’église. Le 7 mars 1906, le cabinet Rouvier tombe sur cette question, laissant la place à Ferdinand Sarrien.

Celui-ci confie le ministère de l’Instruction publique à Briand, qui exige que Clemenceau entre dans le gouvernement afin de l’avoir avec lui plutôt que contre lui. Devenu ministre de l’Intérieur, Clemenceau, notoirement anticlérical, joue l’apaisement, mettant fin à la querelle des inventaires par une circulaire de mars 1906 invitant les préfets à suspendre les opérations d’inventaire dans les cas où elles doivent se faire par la force alors qu’il ne reste plus que 5 000 sanctuaires, sur 68 000, à inventorier.

Conséquences immédiates

Le vote et l’application de la loi de séparation ont été les dernières étapes du mouvement de laïcisation et de sécularisation engagé en 1789. Le 9 décembre 1905 est une date capitale qui met fin au concordat napoléonien, mais aussi et surtout à l’antique union entre l’Église catholique de France et le pouvoir politique : cette loi de séparation instaure la laïcité.

La loi du 17 avril 1906 et le décret du 4 juillet 1912 ont confié la charge des 87 cathédrales concordataires au secrétariat d’État aux Beaux-Arts, devenu ministère de la Culture et de la Communication, en raison du refus des départements de les assumer. La plupart des 67 autres existantes sont la propriété d'une commune : c'est le cas des églises construites avant 1905 et érigées en cathédrales lors de la création de nouveaux diocèses (Pontoise, 1965 ; Le Havre, 1974) ou de celles ayant perdu leur statut de siège épiscopal après la Révolution (Saint-Malo, Tréguier, Noyon, Lescar, etc.) La cathédrale d'Ajaccio est dévolue à la région Corse, devenue collectivité de Corse.

Cette propriété de l’État s’étend à l’ensemble des dépendances immobilières et à la totalité des immeubles par destination et des meubles les garnissant. Le cadre juridique de l’aménagement intérieur des cathédrales a été analysé par Pierre-Laurent Frier, professeur à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), ancien directeur des études de l’École nationale du patrimoine ; et la compétence du conseil municipal quant aux églises et aux biens qui y ont été installés a été traitée par Marie-Christine Rouault, doyen de la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Lille II à partir de l’arrêt du 4 novembre 1994 du Conseil d’État. Les édifices postérieurs à 1905 demeurent généralement propriétés des associations cultuelles, maîtres d’ouvrage lors des constructions. Afin de gérer le patrimoine mobilier des lieux de culte, les conservations des antiquités et objets d’art ont été créées dans chaque département, par le décret du 11 avril 1908.

Caractère constitutionnel de la loi de 1905

En 2006, la Commission Machelon relève que le Conseil constitutionnel a évité par deux fois de donner un statut constitutionnel à la loi de 1905 (la France étant cependant définie comme République laïque par l'article premier de la Constitution de 1958). Dans sa décision du 23 novembre 1977 (dite « loi Guermeur »), le Conseil a consacré la liberté de conscience en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République en se référant à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen et au Préambule de la Constitution de 1946, mais sans indiquer à quelle(s) loi(s) il le rattachait. De même en 2004, lors de l'examen de la compatibilité à la Constitution de l’article II-70 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, il ne se réfère pas à la loi de 1905.

Toutefois, à l'occasion de la QPC relative au concordat en Alsace-Moselle, le Conseil constitutionnel statue en février 2013 en reprenant dans ses attendus de larges passages de la loi du 9 décembre 1905, intégrant de facto cette loi au bloc de constitutionnalité.

Outre-mer

Lors de l'avant-dernière séance de débat à l'Assemblée nationale, le 30 juin 1905, il est adopté un amendement « Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies » qui diffère l'application de la future loi hors du territoire métropolitain.

La loi de 1905 s'applique dans les départements de Guadeloupe, Martinique, et Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en vertu d'un décret du 6 février 1911. En revanche, les décrets Mandel de 1939 entérinent l'absence de séparation dans les autres territoires où ne s'applique pas la loi de 1905 : Guyane, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie et Mayotte.

Dans les colonies, la loi de séparation n'est pas appliquée, sauf à Madagascar, où une séparation de fait existait déjà et où le gouverneur Victor Augagneur avait durement combattu le protestantisme (considéré comme favorable à l’Angleterre et à l’autonomie des Malgaches) où le décret du 11 mars 1913 reprend les deux premiers articles de la loi de 1905, ainsi qu'au Cameroun, le décret du 28 mars 1933. En Algérie, le décret du 27 septembre 1907 imposait aux responsables des associations cultuelles d’être citoyens français, ce qui de facto soustrait l’islam à l’application de la loi de 190527. Par la circulaire Michel du 16 février 1933, l’État règlementera même le droit de prêche dans les mosquées.

Cas de l’Alsace-Moselle

L’Alsace et la Moselle n’étant pas françaises au moment de la promulgation de la loi, celles-ci ont encore aujourd’hui un statut spécial, sorte de dernier héritage du concordat : les évêques, les prêtres, les rabbins et les pasteurs y sont toujours assimilés à des fonctionnaires. L'État participe, au moins formellement, à la nomination des évêques, et paie l’entretien des bâtiments. L’enseignement religieux dans les écoles publiques est également préservé. La validité de cette exception est confirmée en février 2013 par le Conseil constitutionnel.

Garantie de la liberté des cultes

Construction et réparation d'édifices religieux

Depuis sa parution la jurisprudence a complété la loi par plus de 2 000 pages d’avis, de cours. D’après les inspecteurs généraux des affaires culturelles François Braize et Jean Petrilli, cela a largement complété et modifié la loi initiale.

La loi du 19 août 1920 (parue au Journal officiel le 21 août 1920) relative à la construction de la Grande mosquée de Paris déroge ponctuellement à la loi de 1905 en accordant pour son édification une subvention de 500 000 francs, abondée par une souscription levée auprès des Musulmans d'Afrique du Nord, la Ville de Paris décidant à l'unanimité, de faire donation perpétuelle et gratuite des terrains nécessaires.

La loi du 25 décembre 1942 (parue au Journal officiel le 2 janvier 1943) modifie l'article 19 in fine en ce sens que ne sont plus considérées comme des subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices non classés, alors qu'en 1905 ce n'était possible que pour les réparations aux monuments classés.

Sources :

Internet

Wikipédia

La Hiérarchie Catholique par Fernand Menigoz

|

|

Le haut clergé

Le haut clergé est un phénomène connu dans toutes les religions qu'elles soient ou non monothéistes. Une étude comparatiste intéressante pourrait élucider :

Le mode de désignation de ses membres (élection, cooptation, révélation).

Le mode de succession des responsables.

La proximité et les relations avec le pouvoir politique.

Pape

Le pape est l'évêque de Rome et le chef de l'Église catholique. Il est élu, après le décès ou la démission de son prédécesseur, par des cardinaux électeurs qui se réunissent en conclave pour délibérer et voter. L'autorité du pape dans l'Église se transmet par succession depuis l'apôtre saint Pierre, lui-même l'ayant reçue directement de Jésus-Christ. Cependant, la façon de concevoir et d'exercer cette autorité a évolué au cours des siècles. Le titre de pape apparaît dans des documents à partir du premier concile de Nicée en 325.

Cardinal

Un cardinal est un haut dignitaire de l'Église catholique choisi par le pape et chargé de l'assister. Il fait partie du Collège des cardinaux (anciennement appelé Sacré Collège, jusqu'en 1983). Le titre précis est cardinal de la Sainte Église romaine ; les cardinaux forment la plus haute sphère de l'Église romaine.

L'insigne distinctif des cardinaux est la couleur rouge (dite pourpre cardinalice), couleur du sénat romain, rappelant le sang versé par le Christ. C'est le pape Innocent IV, lors du premier concile de Lyon en 1245 qui donna la pourpre et le chapeau rouge aux cardinaux.

Ils portent soit la soutane rouge avec une barrette ou une calotte rouge et une mozette rouge, soit une soutane et une mozette noires avec des liserés et des boutons rouges.

Les cardinaux portent l'anneau, qui traditionnellement est de saphir et, même s'ils n'ont pas reçu la consécration épiscopale, ils utilisent la croix pectorale, la crosse et la mitre.

Archevêque

Un archevêque est un ministre religieux ordonné appartenant à l'ordre épiscopal, mais bénéficiant d'une primauté d'honneur sur les évêques suffragants. Il est à la tête d'une province ecclésiastique.

Archevêque et archidiocèse

En principe, l'archevêque est l'ordinaire d'une église particulière appelée archidiocèse. L'ordinaire d'un archidiocèse est dit archevêque ex officio.

Mais, d'une part, un archevêque peut n'être l'ordinaire que d'un simple diocèse ou d'une autre église particulière. Un tel archevêque est dit archevêque ad personam.

D'autre part, un archevêque peut n'être l'ordinaire d'aucune église particulière. Un tel archevêque est dit archevêque titulaire.

Archevêque primat

Certains archevêques métropolitains jouissent également du titre de primat, qui leur garantit une juridiction théorique sur plusieurs provinces. En France, seuls les titres de Primat des Gaules et de Primat de Normandie, attribués respectivement aux archevêques de Lyon et de Rouen, ont gardé des prérogatives honorifiques réelles. Les autres primaties provinciales ne sont plus portées depuis les années 1960-1970.

Archevêque patriarche

Deux archevêques métropolitains jouissent du titre de patriarche : celui de Venise, en Italie, et celui de Lisbonne, au Portugal.

Archevêque titulaire

Enfin, les archevêques ou évêques titulaires sont des prélats pourvus de la dignité épiscopale, mais n'ayant aucune juridiction diocésaine. Cette dignité est souvent accordée à des membres de la Curie romaine et aux nonces apostoliques.

Evêque

Dans la hiérarchie catholique, un évêque est un ecclésiastique qui dirige un diocèse.

Il est chargé de veiller sur son Église locale, d'assurer la liturgie, l'enseignement de la foi catholique et le service aux plus démunis. Il peut convoquer un synode diocésain pour l'aider à discerner les orientations pastorales pour son diocèse. Il est assisté dans sa tâche par des diacres et des prêtres, ou même des laïcs, dument mandatés. Ses plus proches collaborateurs étaient autrefois les archidiacres ; on les appelle aujourd'hui vicaires épiscopaux et vicaires généraux. L'évêque est également assisté de conseils presbytéraux parmi lesquels se trouve le chapitre cathédral.

Les sacrements que seuls les évêques peuvent administrer sont :

La confirmation (déléguée aux prêtres diocésains, mais l'onction est effectuée avec l'huile chrismale bénie par l'évêque).

Le sacrement de l'ordre : ordination diaconale et presbytérale, consécration épiscopale.

Il représente la continuité Apostolique, c'est le descendant des apôtres. Un diocèse en France représente généralement un département sauf exception.

Il peut-être aussi Archevêque, il dirige plusieurs diocèses en collégialité avec l'évêque du lieu.

Un évêque peut être nommé Cardinal par le Pape. C'est un titre et une charge et il a en cas de mort du Pape à participer à l'élection du successeur.

Evêque coadjuteur

Évêque adjoint à l’évêque diocésain, ayant droit de succession.

Évêque émérite

Quand un évêque atteint 75 ans, il demande à déposer la charge de son diocèse.

Quand elle est acceptée par le pape, il devient évêque émérite.

Le bas clergé

Clergé séculier

Le clergé séculier comprend les clercs et les prêtres au service de l'Église dans le cadre de l'Église diocésaine (évêques, prêtres, diacres)

Vicaire général

Un vicaire général (appelé aussi VG, autrefois grand-vicaire) est un clerc qui, muni du pouvoir exécutif ordinaire général, seconde un évêque diocésain ou tout autre Ordinaire ecclésiastique qui lui est équiparé, dans l’exercice de son gouvernement au sein du diocèse (ou d’une communauté de l’Église catholique). Dans un diocèse il est nécessairement prêtre.

Le vicaire général doit être prêtre, avoir au moins 30 ans et posséder un doctorat ou licence en droit canon ou théologie, ou faire montre d’une compétence plus qu’ordinaire dans ces sciences ecclésiastiques. S’il est évêque il est également appelé « évêque auxiliaire ».

Chanoine

Un chanoine est un membre du clergé séculier attaché au chapitre d'une église ou d'une cathédrale avec une fonction à accomplir comme l'enseignement, le secours des pauvres, la chorale, le bâtiment, etc.

Au Haut Moyen Âge, le mot pouvait désigner certains membres du personnel laïc des églises. Aujourd'hui, il existe des chanoines religieux (séculiers ou réguliers), des chanoines laïcs et des femmes religieuses régulières (chanoinesse).

Doyen

le doyen sert d’intermédiaire entre l’autorité épiscopale et le clergé de son doyenné.

Les doyens sont élus par leurs collègues du doyenné et confirmés par l’évêque. Les doyens jouent un rôle important lors de l'installation de nouveaux curés. Quand les curés présentés par les collateurs ont été examinés par l’archidiacre et agréés par l’évêque, c’est le doyen qui les conduit dans leur paroisse, convoque les fidèles au son de la cloche et procède à leur installation. Il doit ensuite veiller sur eux, visiter les églises, les chapelles, les cimetières.

Pour les aider dans leurs fonctions, les doyens ruraux ont un ou plusieurs échevins, choisis également par les prêtres du doyenné parmi leurs collègues.

C’est encore à lui d’administrer les derniers sacrements aux prêtres de son doyenné et de les conduire à leur dernière demeure.

Archiprêtre :

Titre Honorifique accordé dans certains diocèses aux curés de chef d'arrondissement et des églises cathédrales ou anciennement cathédrales.

Curé

Le curé est un prêtre catholique qui est chargé de la cure c'est-à-dire qu'il a « charge d'âmes » d'une paroisse Il est nommé par un évêque, dont il est le représentant et le délégué dans la paroisse. Il doit confesser et absoudre les péchés des personnes qui le souhaitent.

Les autres prêtres qui l'assistent sont nommés vicaires, ou prêtres habitués.

Le mot curé vient du latin « chargé des âmes » des paroissiens, il doit en prendre grand soin, en avoir « cure ». Mais en français de Bretagne on utilisait un mot plus ancien et plus respectable : « Monsieur le Recteur », chargé de la « direction » de la paroisse, garant de la « rectitude » des conduites et des pensées des paroissiens. En breton, le respect pour son autorité était encore plus net : on disait mot-à-mot le « seigneur personnage ». Les recteurs bretons se comportaient effectivement en maîtres de leur paroisse ».

Un curé est donné à une paroisse où il a charge d'appliquer la pastorale de l'ordinaire du lieu c'est à dire l'Evêque. Il est donc pasteur des fidèles de sa paroisse.

Il peut être aidé par des diacres ou d'autres prêtres que l'on appelle "Vicaires".

Un curé peut aussi être Doyen c'est à dire qu'il a en charge un doyenné ce qui équivaut à plusieurs paroisses qui ont elles-mêmes un curé. Le Doyen est élu par ses pairs.

Un curé peut-être aussi "Vicaire Apostolique". Il est un des bras de l'Evêque, il assume la direction d'un Vicariat ou d'un secteur. Il est le représentant de l'Evêque vers les curés, les prêtres et les diacres.

Un curé ou un prêtre peut être « Vicaire Général". C'est le bras droit de l'Evêque et son remplaçant temporaire en cas de départ de l'évêque du lieu.

Recteur prêtre

Dans la religion catholique, un recteur est un clerc qui a la responsabilité d'une basilique comme la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, de sanctuaires comme les sanctuaires de Lourdes, ou encore d'un établissement d'enseignement.

Dans certaines régions, notamment en Bretagne, c'est le titre usuel donné au curé d'une paroisse1. « En français, on dit « Monsieur le Curé », qui vient du latin curatus animarum : « chargé des âmes » des paroissiens), il doit en prendre grand soin, en avoir « cure ». Mais en français de Bretagne on utilisait un mot plus ancien et plus respectable : « Monsieur le Recteur », chargé de la « direction » de la paroisse, garant de la « rectitude » des conduites et des pensées des paroissiens.

Chapelain prêtre

Dans l'Église catholique, un chapelain, ou aumônier, est un prêtre chargé d'une chapelle ou d'une « paroisse personnelle » : maison noble, couvent ou monastère, communauté linguistique, institution particulière (école, hôpital, prison, etc.), mouvement religieux ou de jeunesse, unité militaire, etc. Il n'administre pas de territoire géographiquement déterminé et il lui est interdit d'intervenir dans le gouvernement ou administration de l'institution ou mouvement où il assume son ministère sacerdotal. Sa responsabilité se limitant aux besoins spirituels et pastoraux des fidèles dont il a la charge.

Aumônier

L'aumônier est un personnage ecclésiastique, chargé, d'une part, de distribuer l'aumône aux pauvres, et d'autre part, d'assurer les services liturgiques. France, le titre d'aumônier est également donné de nos jours à des laïcs chargés d'une mission pastorale : aumôniers laïcs de lycée, d'hôpital, de prison, ou aumôniers militaires.

Abbé

Un abbé, du latin abbas, est tout d'abord un moine chrétien élu par ses pairs pour diriger un monastère, une abbaye ou une communauté canoniale. Il s'agit là de celui qui dirige une communauté régulière. L'image de l'abbé, comme « représentant du Christ » et « père de la communauté » est très largement influencée par la règle de Saint-Benoît (chap. 2). Le terme peut désigner aussi un abbé séculier. Par extension, il s'applique également aux dirigeants de communautés monastiques d'autres traditions religieuses telles que le bouddhisme.

Abbé régulier

Anciennement, les abbés réguliers devaient avoir au moins vingt-trois ans (vingt-cinq s'ils étaient électifs), être de naissance légitime, avoir fait profession dans l'ordre. Aujourd'hui, ils doivent généralement, pour pouvoir être élus, être prêtre et avoir fait profession religieuse perpétuelle (ou vœux solennels) depuis sept ans. Ils administrent le temporel du monastère, reçoivent les religieux lors de leur profession solennelle, leur donnent la tonsure. Autrefois, ils leur conféraient les bénéfices dont le monastère avait la collation. Ils ont sur leurs religieux un droit de juridiction, une autorité qu'il leur est recommandé de n'exercer que par la voie de la patience et de la douceur. Les moines le désignent généralement sous le nom de « père abbé ». Sa titulature est Très Révérend Père (TRP).

Un religieux a contre les éventuels abus de pouvoir de son supérieur un droit d'appel auprès du procureur général de l'ordre, et jusqu'au Saint-Siège.

Abbé mitré

Ce terme désigne un abbé, dont le pouvoir d'ordre et de juridiction a été solennellement reconnu par la bénédiction abbatiale conférée par un évêque mandaté par le Saint-Siège. L’abbé élu obtient alors le droit de porter certains insignes épiscopaux : mitre (d’où son nom), crosse (insigne de juridiction, pasteur) et anneau (lien avec l’Église). À noter que les abbés mitrés, qui ont eu la bénédiction abbatiale, peuvent célébrer une messe pontificale comme un évêque sacré.

Abbé nullius diœceseis

Un abbé nullius est un abbé mitré qui a en outre la juridiction épiscopale sur un territoire. Un exemple aussi célèbre qu'exceptionnel est celui d'Héloïse. Cette pratique, autrefois courante dans les pays de mission dans lesquels l'abbaye était la seule présence ecclésiale, est tombée en désuétude depuis le Concile Vatican II, en faveur de l'érection de nouveaux diocèses. Il reste aujourd'hui onze abbayes territoriales.

Abbé laïc

Les carolingiens créèrent des abbés laïcs : laïcs titulaires de droits sur une abbaye, et qui ne sont donc pas des religieux. Par exemple, Guillaume le Pieux l'est de la Basilique Saint-Julien de Brioude. Hugues Capet fut abbé laïc des abbayes de Saint-Martin de Tours et Saint-Denis. Il doit d'ailleurs son surnom à la chape d’abbé qu’il portait fréquemment. Pour des raisons similaires, l’oncle maternel de son grand-père (Robert Ier) était dénommé Hugues l’Abbé. Lorsqu’un abbé laïc était nommé dans une abbaye, celle-ci était en fait dirigée par le prévôt.

Les abbés laïcs ont toutefois disparu depuis les réformes du concile de Trente.

Abbé commendataire

Les abbés commendataires formaient un système semblable aux abbés laïcs : François Ier, après le concordat de Bologne de 1516 établit ce système en France. Les abbés commendataires ont possédé la plupart des abbayes françaises jusqu’en 1790.

Abbesse

Équivalent féminin des abbés, les abbesses ont dans leurs monastères la même autorité que les abbés dans le leur, sauf les fonctions de la prêtrise. L’abbesse de Notre-Dame-de-Jouarre, du diocèse de Meaux, eut jusqu’en 1692, date à laquelle cette prérogative lui fut retirée à la demande de Bossuet, la juridiction épiscopale sur ses religieuses. Elle l’avait aussi sur les religieux qui dépendaient de son abbaye et approuvait les prêtres pour la confession sacramentelle.

Abbé-chancelier

Le terme abbé-chancelier est souvent abrégé en abbé ch.

Abbé séculier

Jusqu'au XVIIIe siècle les clercs séculiers étaient appelés monsieur. Depuis, il est entré dans la coutume de les appeler abbé : c'est ainsi que les abbés de cour sont des clercs séculiers pas forcément prêtres d'ailleurs. La tonsure, signe de l'entrée dans l'état ecclésiastique, est suffisante pour cette appellation. La titulature normale de tout clerc séculier (séminariste admis, diacre ou prêtre) est monsieur l'abbé, même si certaines fonctions peuvent primer : monsieur l'abbé Vianney, curé d'Ars, est ainsi appelé par ses paroissiens monsieur le curé. Depuis les années 1970, cette appellation a tendance à laisser la place, dans l'usage actuel, à l'emploi de Mon Père, ce qui est parfaitement synonyme, mais qui est restreint aux prêtres. Ce terme est ainsi employé pour les nominations décidées par l'évêque dans son diocèse ; exemple : « M. l’Abbé…. Est nommé curé /vicaire /autre(s) de… » ou bien « M. l’Abbé…. Est déchargé de ses fonctions de...... et est nommé / se retirera pour prendre sa retraite.... (/ prendra un congé / une année sabbatique) ».

Diacre

Le diacre ( « serviteur ») est une personne ayant reçu le premier degré du sacrement de l'ordre dans l'Église catholique romaine. Alors que les prêtres, qui ont reçu le second degré du sacrement de l'ordre, sont les collaborateurs de l'évêque dans son caractère sacerdotal, le diacre est collaborateur de l'évêque dans son caractère ministériel.

Le diacre permanent. Qui est appelé à servir le peuple de Dieu par la parole, la prière et surtout la charité, il ne sera jamais prêtre car il est généralement marié et souvent a une nombreuse famille. Il est destiné à être témoin de l'Eglise dans le monde c'est à dire le plus souvent dans son travail et ses lieux de vie. Il ne dépend que de l'Evêque mais doit s'entendre avec les prêtres et les curés pour la bonne marche de l'Eglise.

Le diacre en vue du presbytérat. Qui lui est aussi au moment de son ordination par l'évêque appelé à servir le peuple de Dieu par la parole, la prière et surtout la charité, mais lui se destine à la prêtrise. Il est donc célibataire et le restera. Il finit ses études et son séminaire, aide généralement un curé sur une paroisse et sera ordonné prêtre l'année suivante.

Vicaire

Du latin vicarius : suppléant, assistant

Au sens habituel le mot est utilisé pour désigner, dans une paroisse, le collaborateur du curé.

Vicaire apostolique

Prélat, représentant du Saint Siège, avec les pouvoirs d’un évêque, sans en avoir le titre parce que le territoire qu’il administre (vicariat apostolique) n’est pas encore érigé en diocèse.

qui lui est équiparé, dans l’exercice de son gouvernement au sein du diocèse (ou d’une communauté de l’Église catholique). Dans un diocèse il est nécessairement prêtre.

Religieuses

Une religieuse, moniale, ou nonne, aussi appelée « sœur » ou familièrement « bonne sœur », est une femme membre d'une communauté religieuse féminine, devant généralement obéir aux vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Elle choisit de consacrer sa vie au service des autres (sœur apostolique) ou de quitter la société afin de vivre une vie de prière et de contemplation (moniale ou sœur contemplative) tournée vers Dieu dans un monastère ou un couvent.

Quelques différentes congrégations :

L'ordre de l'Annonciation de la Vierge Marie (les Annonciade)

L'ordre de l'Annonciation céleste (les Célestes)

L’ordre du Carmel (les Carmélites)

L’ordre des Carmélites déchaussées

L’ordre de l'Immaculée Conception

L’ordre des Pauvres Dames

L’ordre des Clarisses capucines

L’ordre de Saint-Jérôme

L’ordre de Sainte-Ursule

L’ordre de la Visitation de Sainte Marie

Les Carmélites de Saint Joseph

Moines

Un moine, ou une moniale (« homme solitaire »), est un homme ou une femme, lié par des vœux de religion et menant, en solitaire ou en communauté, une vie essentiellement spirituelle

Quelques différents ordres

Les Bénédictins

Le Carmel

Les Cisterciens

Les Dominicains

Les Franciscains

Les Jésuites (ou la compagnie de Jésus)

François de Sales, Jeanne de Chantal et les visitandines

Saint Vincent de Paul, les lazaristes

Saint Augustin, les augustins

Les Communautés nouvelles

Les Lois de l'hospitalité

Le clergé séculier

Le clergé séculier est le clergé qui vit « dans le « siècle » » au milieu des laïcs, par opposition au clergé régulier qui vit « selon une « règle » de vie » d’un ordre, d'une abbaye, d'un couvent, d'un prieuré.

Les membres du clergé séculier ont pris des engagements religieux, mais leur principale caractéristique est d'être engagés dans la vie séculière et non en communauté. Le terme clergé séculier regroupe généralement les prêtres, les chanoines, etc. .

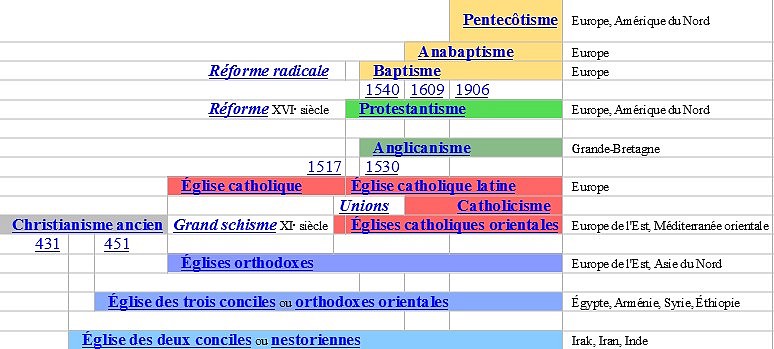

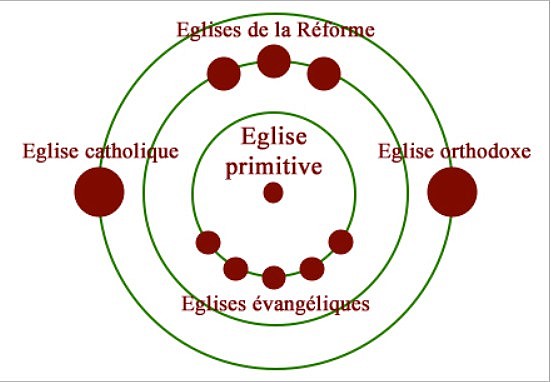

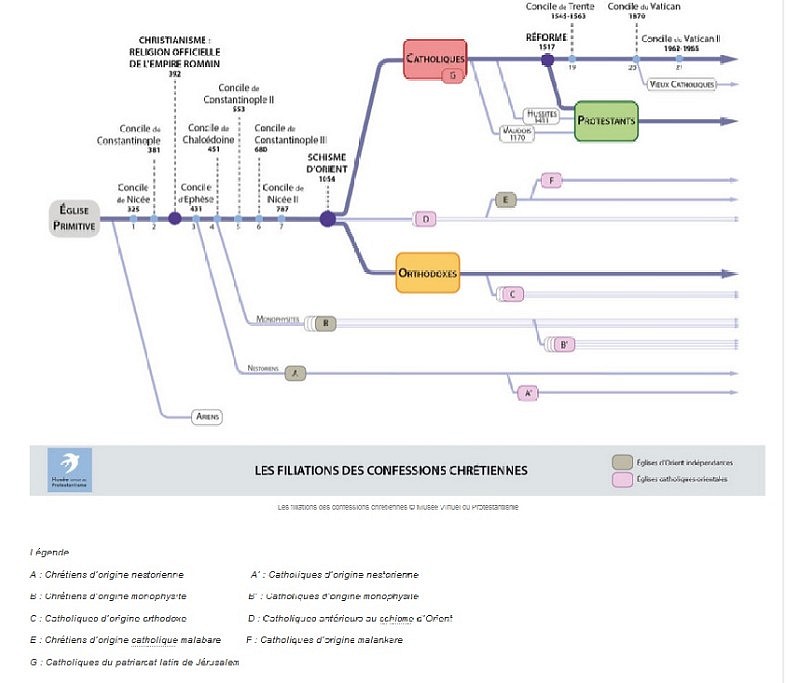

Les églises Chrétiennes

Les filiations des confessions chrétiennes

La Hiérarchie Catholique par Fernand Menigoz

|

|

|

Le haut clergé

Le haut clergé est un phénomène connu dans toutes les religions qu'elles soient ou non monothéistes. Une étude comparatiste intéressante pourrait élucider :

Le mode de désignation de ses membres (élection, cooptation, révélation).

Le mode de succession des responsables.

La proximité et les relations avec le pouvoir politique.

Pape

Le pape est l'évêque de Rome et le chef de l'Église catholique. Il est élu, après le décès ou la démission de son prédécesseur, par des cardinaux électeurs qui se réunissent en conclave pour délibérer et voter. L'autorité du pape dans l'Église se transmet par succession depuis l'apôtre saint Pierre, lui-même l'ayant reçue directement de Jésus-Christ. Cependant, la façon de concevoir et d'exercer cette autorité a évolué au cours des siècles. Le titre de pape apparaît dans des documents à partir du premier concile de Nicée en 325.

Cardinal

Un cardinal est un haut dignitaire de l'Église catholique choisi par le pape et chargé de l'assister. Il fait partie du Collège des cardinaux (anciennement appelé Sacré Collège, jusqu'en 1983). Le titre précis est cardinal de la Sainte Église romaine ; les cardinaux forment la plus haute sphère de l'Église romaine.

L'insigne distinctif des cardinaux est la couleur rouge (dite pourpre cardinalice), couleur du sénat romain, rappelant le sang versé par le Christ. C'est le pape Innocent IV, lors du premier concile de Lyon en 1245 qui donna la pourpre et le chapeau rouge aux cardinaux.

Ils portent soit la soutane rouge avec une barrette ou une calotte rouge et une mozette rouge, soit une soutane et une mozette noires avec des liserés et des boutons rouges.

Les cardinaux portent l'anneau, qui traditionnellement est de saphir et, même s'ils n'ont pas reçu la consécration épiscopale, ils utilisent la croix pectorale, la crosse et la mitre.

Archevêque

Un archevêque est un ministre religieux ordonné appartenant à l'ordre épiscopal, mais bénéficiant d'une primauté d'honneur sur les évêques suffragants. Il est à la tête d'une province ecclésiastique.

Archevêque et archidiocèse

En principe, l'archevêque est l'ordinaire d'une église particulière appelée archidiocèse. L'ordinaire d'un archidiocèse est dit archevêque ex officio.

Mais, d'une part, un archevêque peut n'être l'ordinaire que d'un simple diocèse ou d'une autre église particulière. Un tel archevêque est dit archevêque ad personam.

D'autre part, un archevêque peut n'être l'ordinaire d'aucune église particulière. Un tel archevêque est dit archevêque titulaire.

Archevêque primat

Certains archevêques métropolitains jouissent également du titre de primat, qui leur garantit une juridiction théorique sur plusieurs provinces. En France, seuls les titres de Primat des Gaules et de Primat de Normandie, attribués respectivement aux archevêques de Lyon et de Rouen, ont gardé des prérogatives honorifiques réelles. Les autres primaties provinciales ne sont plus portées depuis les années 1960-1970.

Archevêque patriarche

Deux archevêques métropolitains jouissent du titre de patriarche : celui de Venise, en Italie, et celui de Lisbonne, au Portugal.

Archevêque titulaire

Enfin, les archevêques ou évêques titulaires sont des prélats pourvus de la dignité épiscopale, mais n'ayant aucune juridiction diocésaine. Cette dignité est souvent accordée à des membres de la Curie romaine et aux nonces apostoliques.

Evêque

Dans la hiérarchie catholique, un évêque est un ecclésiastique qui dirige un diocèse.

Il est chargé de veiller sur son Église locale, d'assurer la liturgie, l'enseignement de la foi catholique et le service aux plus démunis. Il peut convoquer un synode diocésain pour l'aider à discerner les orientations pastorales pour son diocèse. Il est assisté dans sa tâche par des diacres et des prêtres, ou même des laïcs, dument mandatés. Ses plus proches collaborateurs étaient autrefois les archidiacres ; on les appelle aujourd'hui vicaires épiscopaux et vicaires généraux. L'évêque est également assisté de conseils presbytéraux parmi lesquels se trouve le chapitre cathédral.

Les sacrements que seuls les évêques peuvent administrer sont :

La confirmation (déléguée aux prêtres diocésains, mais l'onction est effectuée avec l'huile chrismale bénie par l'évêque).

Le sacrement de l'ordre : ordination diaconale et presbytérale, consécration épiscopale.

Il représente la continuité Apostolique, c'est le descendant des apôtres. Un diocèse en France représente généralement un département sauf exception.

Il peut-être aussi Archevêque, il dirige plusieurs diocèses en collégialité avec l'évêque du lieu.

Un évêque peut être nommé Cardinal par le Pape. C'est un titre et une charge et il a en cas de mort du Pape à participer à l'élection du successeur.

Evêque coadjuteur

Évêque adjoint à l’évêque diocésain, ayant droit de succession.

Évêque émérite

Quand un évêque atteint 75 ans, il demande à déposer la charge de son diocèse.

Quand elle est acceptée par le pape, il devient évêque émérite.

Le bas clergé

Clergé séculier

Le clergé séculier comprend les clercs et les prêtres au service de l'Église dans le cadre de l'Église diocésaine (évêques, prêtres, diacres)

Vicaire général

Un vicaire général (appelé aussi VG, autrefois grand-vicaire) est un clerc qui, muni du pouvoir exécutif ordinaire général, seconde un évêque diocésain ou tout autre Ordinaire ecclésiastique qui lui est équiparé, dans l’exercice de son gouvernement au sein du diocèse (ou d’une communauté de l’Église catholique). Dans un diocèse il est nécessairement prêtre.

Le vicaire général doit être prêtre, avoir au moins 30 ans et posséder un doctorat ou licence en droit canon ou théologie, ou faire montre d’une compétence plus qu’ordinaire dans ces sciences ecclésiastiques. S’il est évêque il est également appelé « évêque auxiliaire ».

Chanoine

Un chanoine est un membre du clergé séculier attaché au chapitre d'une église ou d'une cathédrale avec une fonction à accomplir comme l'enseignement, le secours des pauvres, la chorale, le bâtiment, etc.

Au Haut Moyen Âge, le mot pouvait désigner certains membres du personnel laïc des églises. Aujourd'hui, il existe des chanoines religieux (séculiers ou réguliers), des chanoines laïcs et des femmes religieuses régulières (chanoinesse).

Doyen

le doyen sert d’intermédiaire entre l’autorité épiscopale et le clergé de son doyenné.

Les doyens sont élus par leurs collègues du doyenné et confirmés par l’évêque. Les doyens jouent un rôle important lors de l'installation de nouveaux curés. Quand les curés présentés par les collateurs ont été examinés par l’archidiacre et agréés par l’évêque, c’est le doyen qui les conduit dans leur paroisse, convoque les fidèles au son de la cloche et procède à leur installation. Il doit ensuite veiller sur eux, visiter les églises, les chapelles, les cimetières.

Pour les aider dans leurs fonctions, les doyens ruraux ont un ou plusieurs échevins, choisis également par les prêtres du doyenné parmi leurs collègues.

C’est encore à lui d’administrer les derniers sacrements aux prêtres de son doyenné et de les conduire à leur dernière demeure.

Archiprêtre :

Titre Honorifique accordé dans certains diocèses aux curés de chef d'arrondissement et des églises cathédrales ou anciennement cathédrales.

Curé

Le curé est un prêtre catholique qui est chargé de la cure c'est-à-dire qu'il a « charge d'âmes » d'une paroisse Il est nommé par un évêque, dont il est le représentant et le délégué dans la paroisse. Il doit confesser et absoudre les péchés des personnes qui le souhaitent.

Les autres prêtres qui l'assistent sont nommés vicaires, ou prêtres habitués.

Le mot curé vient du latin « chargé des âmes » des paroissiens, il doit en prendre grand soin, en avoir « cure ». Mais en français de Bretagne on utilisait un mot plus ancien et plus respectable : « Monsieur le Recteur », chargé de la « direction » de la paroisse, garant de la « rectitude » des conduites et des pensées des paroissiens. En breton, le respect pour son autorité était encore plus net : on disait mot-à-mot le « seigneur personnage ». Les recteurs bretons se comportaient effectivement en maîtres de leur paroisse ».

Un curé est donné à une paroisse où il a charge d'appliquer la pastorale de l'ordinaire du lieu c'est à dire l'Evêque. Il est donc pasteur des fidèles de sa paroisse.

Il peut être aidé par des diacres ou d'autres prêtres que l'on appelle "Vicaires".

Un curé peut aussi être Doyen c'est à dire qu'il a en charge un doyenné ce qui équivaut à plusieurs paroisses qui ont elles-mêmes un curé. Le Doyen est élu par ses pairs.

Un curé peut-être aussi "Vicaire Apostolique". Il est un des bras de l'Evêque, il assume la direction d'un Vicariat ou d'un secteur. Il est le représentant de l'Evêque vers les curés, les prêtres et les diacres.

Un curé ou un prêtre peut être « Vicaire Général". C'est le bras droit de l'Evêque et son remplaçant temporaire en cas de départ de l'évêque du lieu.

Recteur prêtre

Dans la religion catholique, un recteur est un clerc qui a la responsabilité d'une basilique comme la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, de sanctuaires comme les sanctuaires de Lourdes, ou encore d'un établissement d'enseignement.

Dans certaines régions, notamment en Bretagne, c'est le titre usuel donné au curé d'une paroisse1. « En français, on dit « Monsieur le Curé », qui vient du latin curatus animarum : « chargé des âmes » des paroissiens), il doit en prendre grand soin, en avoir « cure ». Mais en français de Bretagne on utilisait un mot plus ancien et plus respectable : « Monsieur le Recteur », chargé de la « direction » de la paroisse, garant de la « rectitude » des conduites et des pensées des paroissiens.

Chapelain prêtre

Dans l'Église catholique, un chapelain, ou aumônier, est un prêtre chargé d'une chapelle ou d'une « paroisse personnelle » : maison noble, couvent ou monastère, communauté linguistique, institution particulière (école, hôpital, prison, etc.), mouvement religieux ou de jeunesse, unité militaire, etc. Il n'administre pas de territoire géographiquement déterminé et il lui est interdit d'intervenir dans le gouvernement ou administration de l'institution ou mouvement où il assume son ministère sacerdotal. Sa responsabilité se limitant aux besoins spirituels et pastoraux des fidèles dont il a la charge.

Aumônier

L'aumônier est un personnage ecclésiastique, chargé, d'une part, de distribuer l'aumône aux pauvres, et d'autre part, d'assurer les services liturgiques. France, le titre d'aumônier est également donné de nos jours à des laïcs chargés d'une mission pastorale : aumôniers laïcs de lycée, d'hôpital, de prison, ou aumôniers militaires.

Abbé

Un abbé, du latin abbas, est tout d'abord un moine chrétien élu par ses pairs pour diriger un monastère, une abbaye ou une communauté canoniale. Il s'agit là de celui qui dirige une communauté régulière. L'image de l'abbé, comme « représentant du Christ » et « père de la communauté » est très largement influencée par la règle de Saint-Benoît (chap. 2). Le terme peut désigner aussi un abbé séculier. Par extension, il s'applique également aux dirigeants de communautés monastiques d'autres traditions religieuses telles que le bouddhisme.

Abbé régulier