La Rue de Cormeilles était limitrophe du manoir féodal du premier Seigneur de Franconville, la famille Bateste. Manoir détruit au 18° siècle et remplacé par un château.

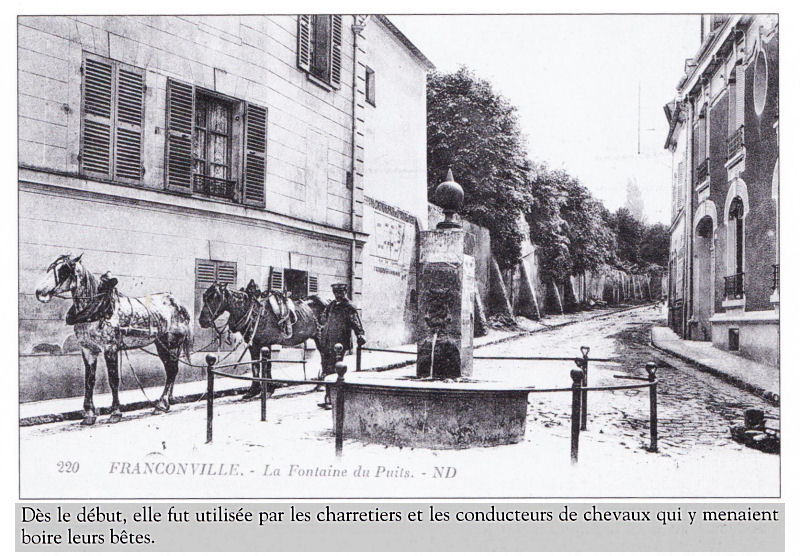

Cette très ancienne rue de Franconville débutait Rue de Paris (actuelle Rue du Général Leclerc) et se dirigeait tout droit vers la colline. C'est à cet endroit que se trouvait l'un des plus anciens "monuments" de Franconville :

Cette très ancienne rue de Franconville débutait Rue de Paris (actuelle Rue du Général Leclerc) et se dirigeait tout droit vers la colline. C'est à cet endroit que se trouvait l'un des plus anciens "monuments" de Franconville :

La Fontaine du Puits de la Barre.

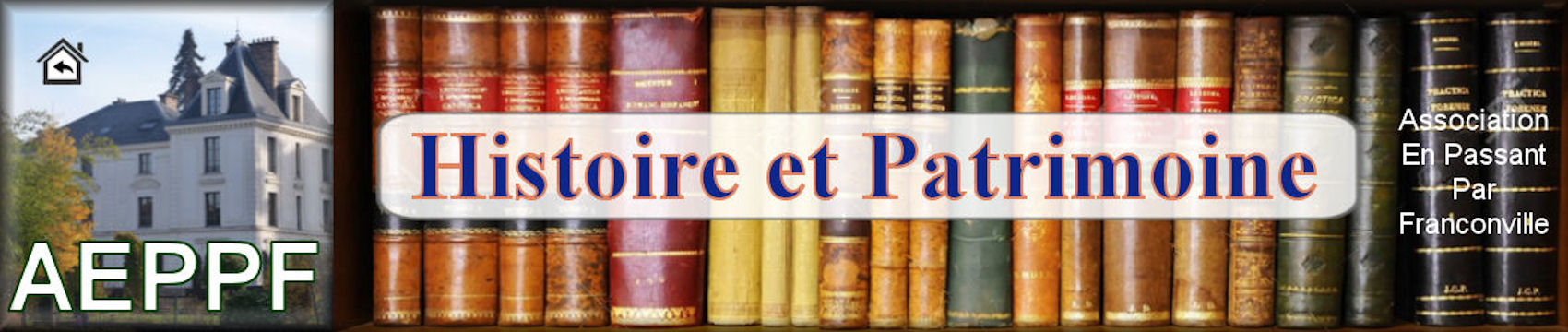

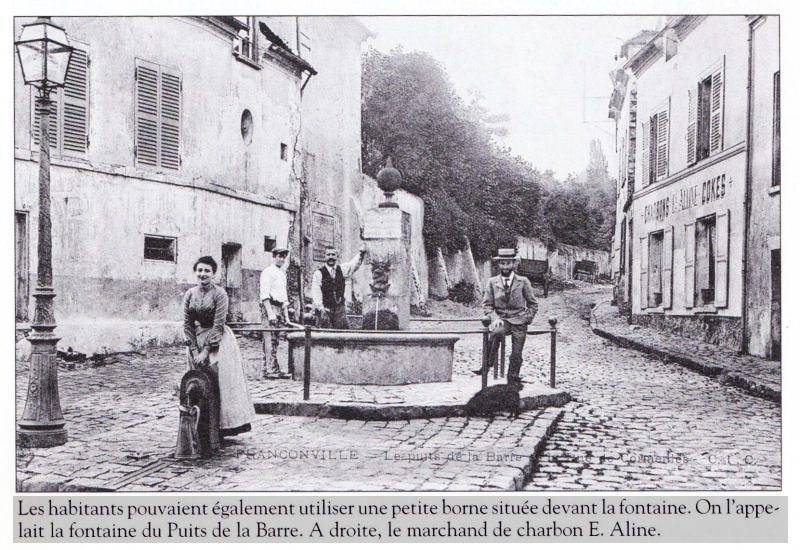

Cette fontaine fut érigée en 1835 sur une placette pavée qui divisait le départ de cette rue en deux branches de circulation. Cette fontaine-abreuvoir était l'un des principaux points d'eau au centre du village, avant l'installation de bornes-fontaines avec lesquelles elle a coexisté pendant un certain temps. Cette fontaine, à la silhouette sobre et élégante, était certainement le principal lieu de rencontre des gens du village qui venaient soit pour y puiser l'eau, soit pour y abreuver leurs chevaux, car beaucoup d'agriculteurs résidaient au centre du village. Cette fontaine en pierre agrémentée d'ornements en fonte, était composée d'un bassin ovale adossé à un pilastre carré, lui-même coiffé d'une grosse boule à pointe et plaqué sur sa face avant d'une gargouille en fonte, représentant une tête de triton d'où s'écoulait l'eau fraîche de la colline 'voir photo ci-dessous).

(Ces ornements de fontaines ou d'autres monuments étaient très en vogue à l'époque et venaient pour la plupart de "Fonderies d'Art" réputées situées en Haute-Marne).

Qui n'a jamais remarqué, apprécié ou admiré cette fontaine en passant par Franconville ?

Malheureusement, lors de la rénovation et de la démolition du centre ville dans les années 1960, et après plus de 125 ans de bons services, elle disparut dans les gravats ? Sans que personne ne s'en émeuve...

(source Aldo Salvador)

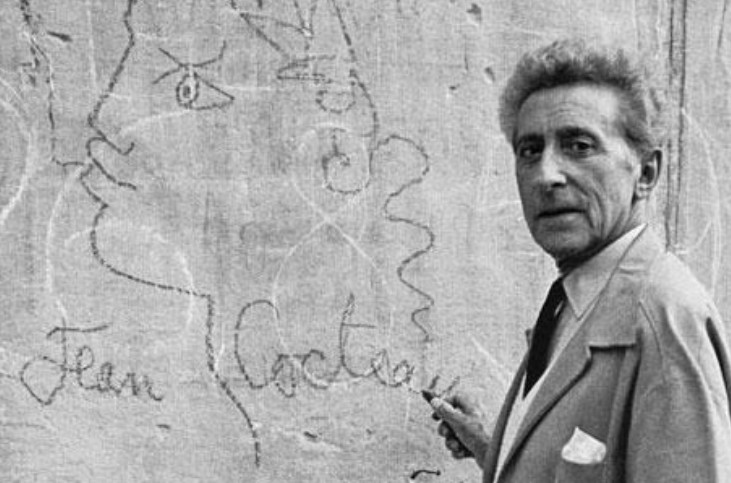

Jean Cocteau est né à Maisons-Laffitte, le 5 juillet 1889.

Issu d’une famille de la grande bourgeoisie parisienne, Jean Cocteau fit ses études au lycée Condorcet à Paris. Il était âgé de neuf ans lorsque son père se suicida. Esprit artiste, esthète au tempérament de dandy, il publia ses premiers poèmes dès 1909 et devint une des figures à la mode du Tout-Paris et des salons que fréquentaient les Daudet, la comtesse de Noailles, Marcel Proust. En 1913, la création par Diaghilev du Sacre du Printemps de Stravinski fut pour lui une véritable révélation, qui devait influencer l’ensemble de son œuvre protéiforme.

Esprit artiste, esthète au tempérament de dandy, il publia ses premiers poèmes dès 1909 et devint une des figures à la mode du Tout-Paris et des salons que fréquentaient les Daudet, la comtesse de Noailles, Marcel Proust. En 1913, la création par Diaghilev du Sacre du Printemps de Stravinski fut pour lui une véritable révélation, qui devait influencer l’ensemble de son œuvre protéiforme.

Engagé comme ambulancier pendant la Première Guerre mondiale, il se lia d’amitié avec Apollinaire.

L’entre-deux-guerres devait être pour Jean Cocteau, au faîte de sa gloire, une période d’intense créativité, placée sous le signe de l’avant-garde. Il collabora avec des musiciens tels Érik Satie (Parade, 1917) et Darius Milhaud, comme avec des peintres célèbres.

Il témoigna dans son écriture d’une égale curiosité, s’essayant à la poésie d’inspiration futuriste, dadaïste ou cubiste : Le Cap de Bonne Espérance (1919), au roman poétique : Le Potomac (1919), Thomas l’imposteur (1923), Les Enfants terribles (1929).

Il occupa également une grand place dans le théâtre, avec Les Mariés de la tour Eiffel (1924), La Voix humaine (1930), La Machine infernale (1934), Les Parents terribles (1938), Les Monstres sacrés (1940), La Machine à écrire (1941), L’Aigle à deux têtes (1946), Bacchus (1952).

Enfin, le cinéma devait à son tour attirer Jean Cocteau, qui donna au septième art des films et des scénarios marquants, parmi lesquels on citera Le Sang d’un poète (1930), L’Éternel retour (1943), La Belle et la Bête (1945), Les Parents terribles (1949), Orphée (1950), Le Testament d’Orphée (1960).

Il convient d’ajouter encore à la palette variée de ses talents celui de dessinateur et de peintre. On lui doit, outre des albums, la décoration des chapelles de Villefranche-sur-Mer et Milly-la-Forêt.

Génial « touche-à-tout », passé maître dans l’art du sortilège, ce créateur que son originalité empêche d’enfermer dans telle ou telle mouvance littéraire ou artistique ne se voua qu’à un seul maître : l’étonnement — le sien comme celui des autres.

Jean Cocteau fut élu à l’Académie française le 3 mars 1955 au fauteuil de Jérôme Tharaud, par 17 voix contre 11 à Jérôme Carcopino. Se présentait également un inconnu, le vicomte de Venel, qui rédigeait en vers de mirliton ses lettres de candidatures, renouvelées plus de trente fois.

Reçu le 20 octobre 1955 par André Maurois, Cocteau décrivait la Coupole comme « quelque grotte sous-marine, une lumière quasi surnaturelle d’aquarium et sur des gradins en demi-cercle, quarante sirènes à queues vertes et à voix mélodieuses ».

Mort le 11 octobre 1963.

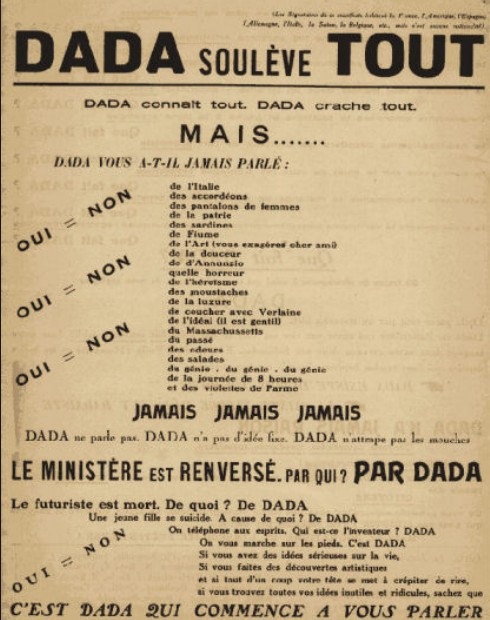

Le mouvement dada, ou dadaïsme, est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début du XXe siècle, qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Dada est issu d’une filiation expressionniste et sa véritable naissance est le Manifeste littéraire, publié sous forme de tract, en février 1915, à Berlin, par Hugo Ball et Richard Huelsenbeck. Ceux-ci, en se déclarant « négativistes », affirment : « Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès. Nous ne nous occupons, avec amusement, que de l’aujourd’hui. Nous voulons être des mystiques du détail, des taraudeurs et des clairvoyants, des anti-conceptionnistes et des râleurs littéraires. Nous voulons supprimer le désir pour toute forme de beauté, de culture, de poésie, pour tout raffinement intellectuel, toute forme de goût, socialisme, altruisme et synonymisme. » C’est à partir de ce texte que s’esquisse la position spécifique de dada.

Dada est issu d’une filiation expressionniste et sa véritable naissance est le Manifeste littéraire, publié sous forme de tract, en février 1915, à Berlin, par Hugo Ball et Richard Huelsenbeck. Ceux-ci, en se déclarant « négativistes », affirment : « Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès. Nous ne nous occupons, avec amusement, que de l’aujourd’hui. Nous voulons être des mystiques du détail, des taraudeurs et des clairvoyants, des anti-conceptionnistes et des râleurs littéraires. Nous voulons supprimer le désir pour toute forme de beauté, de culture, de poésie, pour tout raffinement intellectuel, toute forme de goût, socialisme, altruisme et synonymisme. » C’est à partir de ce texte que s’esquisse la position spécifique de dada.

Dada connaît notamment une rapide diffusion internationale. Dada met en avant un esprit mutin et caustique, un jeu avec les convenances et les conventions, son rejet de la raison et de la logique, et marque, avec son extravagance notoire, sa dérision pour les traditions et son art très engagé. Proche de l'idéologie socialiste, voire anarchiste pour Tzara, ou même Hausmann, Dada se démarque à l'époque pour sa proximité avec le militantisme radical. Les artistes de dada se voulaient irrespectueux, extravagants, affichant un mépris total envers les « vieilleries » du passé. Ils cherchaient à atteindre la plus grande liberté d'expression, en utilisant tout matériau et support possible. Ils avaient pour but de provoquer et d'amener le spectateur à réfléchir sur les fondements de la société. Ils cherchaient également une liberté du langage, qu'ils aimaient lyrique et hétéroclite.

La Société des droits de l'homme et du citoyen est une ligue fondée en 1888 par Georges Clemenceau, Arthur Ranc, Jules Joffrin et Lissagaray.

Ce dernier en devint le secrétaire, tandis que Clemenceau préside la Société, qui vise à rassembler les diverses tendances républicaines contre la vague boulangiste qui menace de s'emparer du pouvoir. Elle réunit surtout des radicaux-républicains aux socialistes, les opportunistes proches de Jules Ferry préférant adhérer à l'Association nationale républicaine.

Elle se donne pour objet : « La défense de la République par la lutte sans merci contre toute entreprise de réaction et de dictature ».

La ligue s'étant formée au Grand Orient de France, rue Cadet, ses membres ont été qualifiés de « cadettistes » par leurs opposants.

Pour Denis Lefebvre, la Société des droits de l'homme et du citoyen « constitue la première manifestation de l'entrée de la Franc-maçonnerie dans la IIIe République. Elle avait aussi une autre finalité : expliquer dans les loges ce qu'était le boulangisme et ses dangers, alors que certains « frères » étaient séduits par le général... » À travers sa défense de la République par-delà les différentes familles politiques, il compare la démarche à celle du front républicain sous la Vème République.

La loi des 8 heures :

Le contexte économique de l'après-guerre, propice aux revendications ouvrières en raison de la reconstruction du pays, permet le vote enthousiaste de la loi des 8 heures. Elle est adoptée le 23 avril 1919, non sans quelques péripéties, la Chambre et le Sénat s'opposant sur son principe.

Cette loi revêt une portée générale, s'appliquant aux salariés hommes et femmes. Elle énonce le principe de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures, et consacre ainsi l'expression des « trois 8 » : 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil pour l'ouvrier. L'ouvrier peut aménager son temps de travail de façon à bénéficier d'une journée et demie de repos : c'est ce qu'on appelle la « semaine anglaise ».

La loi précise en outre que la diminution du temps de travail n'implique pas une diminution de salaire. Elle prévoit également des dérogations à la journée de 8 heures lorsque certaines circonstances propres à l'activité en question le justifient. D'une façon générale, la loi est bien appliquée et permet de stimuler encore la forte productivité déjà induite par la reconstruction. Elle ne sera remise en cause qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en raison de l'effort de guerre.

Pionnier de l'industrie automobile, André Citroën mourait le 3 juillet 1935. Son succès résulte  de ses géniales techniques de vente et ses fameux «coups médiatiques».

de ses géniales techniques de vente et ses fameux «coups médiatiques».

André Citroën a un parcours hors du commun. Industriel reconnu depuis 1913, date à laquelle il a fondé la Société des engrenages Citroën à Paris, il a marqué l'histoire automobile par ses innovations et l'utilisation avant-gardiste de la publicité. En effet, il a compris avant tout le monde le rôle que peut jouer la publicité pour rendre une marque populaire et l'efficacité de renouveler les méthodes de vente.

À la sortie de la guerre, il se lance en 1919, dans la production d'automobile selon la méthode inspirée du fordisme: il fabrique des voitures en série pour la première fois en France. La 10HP est révolutionnaire par ses méthodes de production, bien moins chère que ses concurrentes, elle est livrée toute équipée. Puis, Citroën invente le crédit à la consommation permettant ainsi l'accès à ce bien au plus grand nombre.