Ce n’est pas pour rien que Faust a établi la réputation de Charles Gounod et reste, avec Carmen, l’opéra français le plus joué au monde. C’est aussi une musique d’une constante richesse expressive, faite de caresses mélodieuses pour les duos entre Faust et Marguerite, d’éclat et de truculence pour les scènes de foule. Quant à Méphistophélès, il est le grand sorcier cynique et glaçant qui fixe les règles d’un jeu d’abord aimable, mais qui se mue d’acte en acte en épopée infernale: ainsi le drame de Goethe a-t-il été vampirisé au profit d’une tragédie romantique obéissant aux parfaits canons de l’opéra français.

Résumé :

Dans l’Allemagne du Moyen-Age, le Docteur Faust, vieux savant fatigué de la vie, songe à en finir une bonne fois pour toutes lorsque Méphistophélès, le Diable, lui apparaît en chair et en os: rusé, il fait signer à Faust un pacte qui lui garantit une nouvelle jeunesse en échange de son âme. Séduit par l’image de Marguerite, que Satan lui a fait apparaître pour le convaincre, Faust part sur le champ séduire la belle, qui offrira peu de résistance à ses riches cadeaux et à ses élans amoureux. Méphistophélès, bien sûr, ne manque pas de coller à ses pas et d’anticiper ses moindres désirs. Séduite et aussitôt abandonnée par Faust, Marguerite tue l’enfant qu’elle a eu de lui. Emprisonnée pour son crime, elle donnera sa propre vie pour sauver son âme, malgré les efforts contraires du Diable pour en faire – comme Faust – sa propre créature.

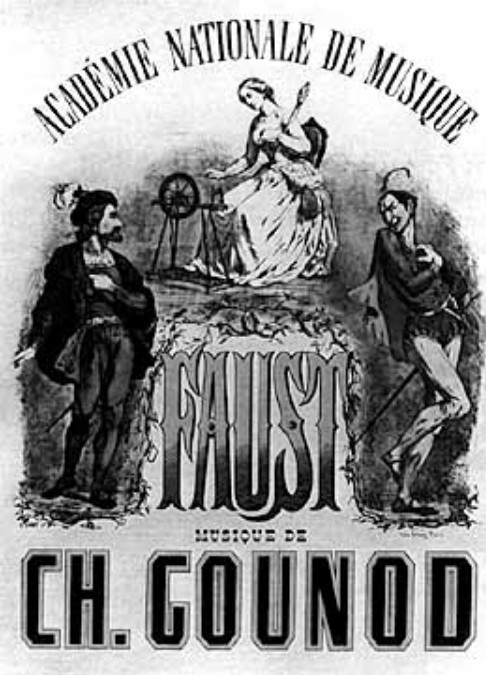

Galilée (en italien : Galileo Galilei), né à Pise en 1564 et mort à Arcetri, près de Florence, le 8 janvier 1642 (77 ans), est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle.

Parmi ses réalisations techniques, il a perfectionné et exploité la lunette astronomique, perfectionnement de la découverte hollandaise d'une lunette d'approche, pour procéder à des observations rapides et précoces qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie. Cet homme de sciences s'est ainsi posé en défenseur de l'approche modélisatrice copernicienne de l'Univers, proposant d'adopter l'héliocentrisme et les mouvements satellitaires. Ses observations et généralisations se sont alors heurtées aux critiques des philosophes partisans d'Aristote, proposant un géocentrisme stable, une classification des corps et des êtres, un ordre immuable des éléments et une évolution réglée des substances, ainsi qu'à la lecture littérale de la Bible de la part des théologiens de l'Église catholique romaine. Galilée, qui ne disposait pas de preuves directes du mouvement terrestre, a parfois oublié la prudence qui lui était prônée par ses protecteurs religieux.

Parmi ses réalisations techniques, il a perfectionné et exploité la lunette astronomique, perfectionnement de la découverte hollandaise d'une lunette d'approche, pour procéder à des observations rapides et précoces qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie. Cet homme de sciences s'est ainsi posé en défenseur de l'approche modélisatrice copernicienne de l'Univers, proposant d'adopter l'héliocentrisme et les mouvements satellitaires. Ses observations et généralisations se sont alors heurtées aux critiques des philosophes partisans d'Aristote, proposant un géocentrisme stable, une classification des corps et des êtres, un ordre immuable des éléments et une évolution réglée des substances, ainsi qu'à la lecture littérale de la Bible de la part des théologiens de l'Église catholique romaine. Galilée, qui ne disposait pas de preuves directes du mouvement terrestre, a parfois oublié la prudence qui lui était prônée par ses protecteurs religieux.

Dans le domaine des mathématiques, ce « langage décrivant la nature » qu'il appelait de ses vœux pour « l'écriture mathématique du livre de l'Univers » en 1623 dans son opus sur les comètes, si Galilée n'a pas contribué à faire progresser l'algèbre, il a tout de même produit des travaux inédits et remarquables sur les suites, sur certaines courbes géométriques et sur la prise en compte des infiniment petits.

Par ses études et ses nombreuses expériences, parfois uniquement de pensée, sur l'équilibre et le mouvement des corps solides, notamment leur chute, leur translation rectiligne, leur inertie, ainsi que par la généralisation des mesures, en particulier du temps par l'isochronisme du pendule, et la résistance des matériaux, ce chercheur toscan a posé les bases de la mécanique avec la cinématique et la dynamique. Il est considéré depuis 1680 comme le fondateur de la physique, qui s'est imposée comme la première des sciences exactes modernes.

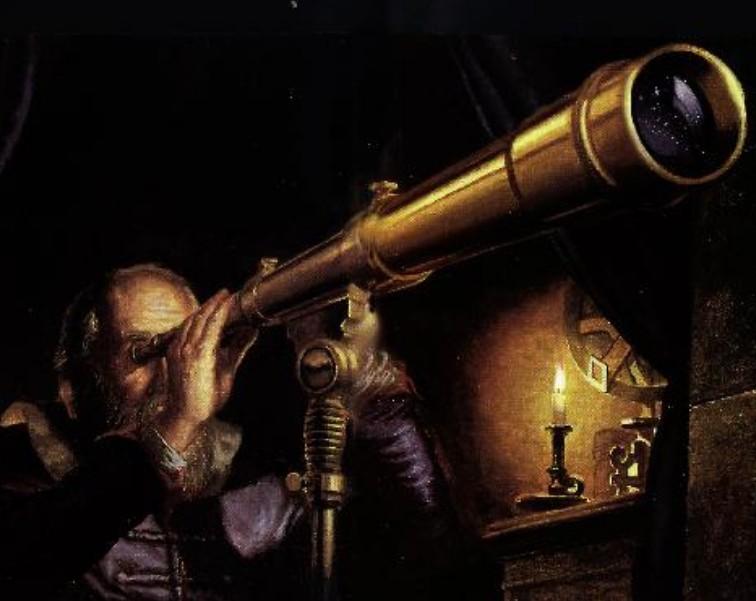

La Gascogne (en gascon Gasconha) est une ancienne province située sur le territoire actuel  des départements français des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées et, pour partie, d'autres départements des régions de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Successivement appelée Aquitaine, Novempopulanie, Vasconie puis Gascogne, elle a disparu en tant qu'entité politique propre en 1063 lors du rattachement au Duché d'Aquitaine, toutefois le nom de Gascogne est resté usité jusqu'à la révolution française. Elle est forte de la diversité géographique de son territoire naturel, localisé entre Océan Atlantique, Garonne et Pyrénées. Revendiquant une identité culturelle fondée sur son histoire évoluant de peuples aquitains de langue proto-basque vers un peuple de Gascons partageant un dialecte latinisé commun, elle constitue l'aire linguistique actuelle du gascon.

des départements français des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées et, pour partie, d'autres départements des régions de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Successivement appelée Aquitaine, Novempopulanie, Vasconie puis Gascogne, elle a disparu en tant qu'entité politique propre en 1063 lors du rattachement au Duché d'Aquitaine, toutefois le nom de Gascogne est resté usité jusqu'à la révolution française. Elle est forte de la diversité géographique de son territoire naturel, localisé entre Océan Atlantique, Garonne et Pyrénées. Revendiquant une identité culturelle fondée sur son histoire évoluant de peuples aquitains de langue proto-basque vers un peuple de Gascons partageant un dialecte latinisé commun, elle constitue l'aire linguistique actuelle du gascon.

Annelies Marie Frank, plus connue sous le nom d’Anne Frank, née le à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, sous la République de Weimar, ayant vécu la majeure partie de sa vie aux Pays-Bas et morte en février ou mars 1945 (environ deux mois avant la capitulation allemande) à Bergen-Belsen en Allemagne nazie, fut une adolescente allemande  juive ayant écrit un journal intime, rapporté dans le livre Le Journal d'Anne Frank, alors qu'elle se cachait avec sa famille et quatre amis à Amsterdam pendant l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale dans le but d'éviter la Shoah.

juive ayant écrit un journal intime, rapporté dans le livre Le Journal d'Anne Frank, alors qu'elle se cachait avec sa famille et quatre amis à Amsterdam pendant l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale dans le but d'éviter la Shoah.

La famille quitte Francfort pour Amsterdam à la fin de l’année 1933 afin d'échapper aux persécutions nazies à l'encontre des Juifs qui se multiplient depuis l’arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en janvier. Alors que les dangers s'intensifient à Amsterdam occupé par les Allemands depuis , les Frank se cachent en dans un appartement secret aménagé dans l'Annexe de l'entreprise Opekta d'Otto Frank, le père. Anne a alors treize ans environ. Après deux ans passés dans ce refuge, le groupe est trahi et déporté vers les camps d'extermination nazis. Sept mois après son arrestation, Anne meurt du typhus dans le camp de Bergen-Belsen quelques jours après le décès de sa sœur Margot, et quelques semaines avant la libération du camp.

SUITE :

Biographie d'Anatole France :

Jacques Anatole François Thibault, de son vrai nom, écrivain français, dont le père était libraire. Il commence sa carrière par la poésie avant de s'orienter vers la prose. D'abord bibliothécaire au Sénat, il collabore à diverses revues puis rédige les chroniques littéraires du journal "Temps", de 1866 à 1893.

Anatole France acquiert la notoriété avec "Le crime de Sylvestre Bonnard" (1881). Au fil des ans, il s'intéresse de plus en plus aux problèmes politiques. Avec son ami Emile Zola, il signe la pétition des intellectuels en faveur d'Alfred Dreyfus. Dans "Histoire contemporaine", il décrit de manière très fine les problèmes de son temps tels qu'il les perçoit en animant le Salon de Mme de Caillavet, son égérie. "L'île des pingouins" (1908) est une vive critique des professionnels de la politique. Il publie également des romans historiques : "Les dieux ont soif" (1912), "Le petit Pierre" (1918).

Anatole France acquiert la notoriété avec "Le crime de Sylvestre Bonnard" (1881). Au fil des ans, il s'intéresse de plus en plus aux problèmes politiques. Avec son ami Emile Zola, il signe la pétition des intellectuels en faveur d'Alfred Dreyfus. Dans "Histoire contemporaine", il décrit de manière très fine les problèmes de son temps tels qu'il les perçoit en animant le Salon de Mme de Caillavet, son égérie. "L'île des pingouins" (1908) est une vive critique des professionnels de la politique. Il publie également des romans historiques : "Les dieux ont soif" (1912), "Le petit Pierre" (1918).

Son œuvre littéraire est plus classique, moins progressiste que ses engagements politiques et humanistes. Mais son sens de la formule est aiguë ("On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels"). Son scepticisme et son ironie transparaissent à travers ses romans où il dépeint un monde que le fanatisme rend cruel. Anatole France participe au mouvement de la Libre Pensée, fait qui est souvent omis par ses biographes. Dans la "Révolte des Anges", il exprime ses idées sur la religion, sur Dieu, sur la vie.

Il est élu académicien français en 1896 et reçoit le Prix Nobel de littérature en 1921. Auteur de Crainquebille, Thais, le crime de Sylvestre Bonnard, le rôtisseur de la reine Pédauque. Républicain sincère, il prend part à la défense de Dreyfus. Lors de la révolution d’octobre, il prend la tête d’un mouvement d’intellectuels français pour la défense de l’union soviétique. Il adhère au PCF en 1921.

La fontaine des Boulangers et le lavoir attenan, sont construits en 1783 et 1784. Cette fontaine était appelée ainsi car les boulangers de Franconville y puisaient l’eau dont ils avaient besoin pour faire leurs pains.

SUITE :

Selon M. Fouet instituteur et directeur d'école à Franconville en 1897, la fontaine des boulangers fut reconstruite en 1790 sur décision du Conseil Municipal. Elle fut construite par les habitants au titre de prestations en nature. Sa reconstruction aurait nécessité l’utilisation de 2000 tuiles, ce qui laisse penser à un bâtiment de surface importante.

En 1818, décision de reconstruire la fontaine des Boulangers, en 1821, décision de reconstruire le lavoir.