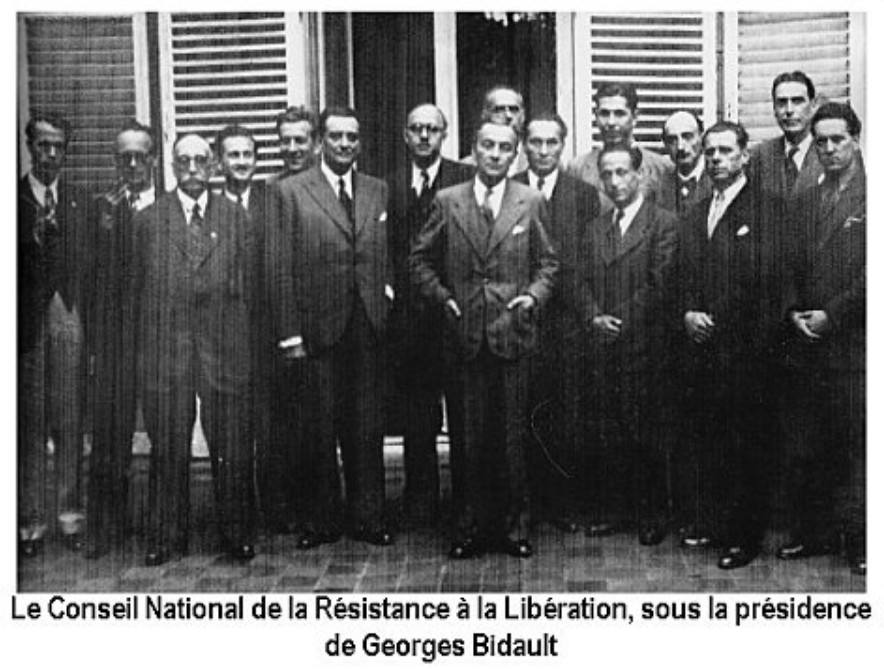

Le CNR sous Jean Moulin

Son premier président fut Jean Moulin, délégué du général de Gaulle, lequel voulait instaurer ce conseil afin d'unifier les différents mouvements de Résistance qui s'étaient spontanément constitués depuis la défaite et son appel du 18 juin 1940, au lendemain de la demande d'armistice par le maréchal Pétain.

Selon les dirigeants de la France libre (FFL), en effet, les mouvements de Résistance, hormis les Francs-tireurs et partisans (FTP) et autres résistants d'obédience communiste, étaient le plus souvent inorganisés et n'étaient pas suffisamment coordonnés. Aussi, nombre de maquis n'entretenaient pas de relations entre eux et ce cloisonnement des mouvements de Résistance empêchait toute action commune organisée, et donc efficace. Le , Jean Moulin devient ainsi le représentant du général afin d'unifier l'ensemble des mouvements de Résistance. En juin, il met en place un « Comité des experts » chargé de penser la synthèse des projets politiques pour l'après guerre.

Le , Jean Moulin devient ainsi le représentant du général afin d'unifier l'ensemble des mouvements de Résistance. En juin, il met en place un « Comité des experts » chargé de penser la synthèse des projets politiques pour l'après guerre.

Le tour de force qu'est l'unification se produit un an plus tard, le , lors de la première réunion du CNR qui se tient à Paris dans l'appartement de René Corbin, au premier étage du 48 rue du Four. Un odonyme rappelle cet événement : « Avenue du 27-Mai-1943 » à Elne dans les Pyrénées-Orientales, à l'initiative d'historiens et politiques locaux. Cette réunion aura une importance politique considérable, ainsi que l'expose Robert Chambeiron :

Cette réunion aura une importance politique considérable, ainsi que l'expose Robert Chambeiron :

« Après le 27 juin, les Américains ne peuvent plus douter de la légitimité de De Gaulle. La France devient un pays allié à part entière et, à ce titre, sera présente lors de la capitulation des armées nazies, le . D’autre part, les Alliés doivent abandonner leur projet d’administrer eux-mêmes la France au fur et à mesure de sa libération. Et, parce qu’il y a eu le CNR et de Gaulle, la France sera, lors de la création de l’Organisation des Nations unies, l’une des cinq grandes puissances à occuper un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. »

Le 17 juin 1940, à la préfecture de Chartres, des officiers allemands lui demandent de signer un texte condamnant de prétendus méfaits des troupes africaines de la France. Jean Moulin refuse. Il est arrêté et dans la nuit, désespéré, tente de se suicider en se tranchant la gorge. Sauvé de justesse, il reprend ses fonctions de préfet à Chartres et encaisse sans barguigner les premières lois liberticides de Vichy, notamment le statut des Juifs. Mais il est relevé de ses fonctions le 2 novembre 1940.

Sauvé de justesse, il reprend ses fonctions de préfet à Chartres et encaisse sans barguigner les premières lois liberticides de Vichy, notamment le statut des Juifs. Mais il est relevé de ses fonctions le 2 novembre 1940.

En septembre 1941, après l'invasion de l'URSS par la Wechmacht et la mondialisation du conflit, il se décide à partir pour Londres, via Lisbonne, en usant de son faux passeport au nom de Mercier.

Le général de Gaulle, chef de la France libre, qui peine à se faire reconnaître par les résistants de l'intérieur, encore peu nombreux, peu actifs et divisés, demande à Jean Moulin de se faire son ambassadeur ou son porte-parole auprès d'eux. L'ex-préfet accepte. C'est ainsi qu'il est parachuté sur le sol français, près de Saint-Andiol, le 2 janvier 1942.

Tout en tissant sa toile secrète sous les pseudonymes de Rex ou Max, Jean Moulin va mener au grand jour, dans le sud du pays, la vie paisible d'un marchand d'art et ancien préfet à la retraite !

Sa principale mission est d'unifier les mouvements de résistance sous l'égide de De Gaulle, qui peine à faire reconnaître sa légitimité à Londres et Washington. Le principal de ces mouvements est celui d'Henri Frenay et Bertie Albrecht, dénommé Combat et solidement établi dans la région lyonnaise, en « zone libre ».

C'est seulement au printemps 1943 que Jean Moulin arrive à recueillir le fruit de ses efforts. Le 8 mai 1943, dans un message sans ambiguïté, il demande « l'installation à Alger d'un gouvernement provisoire, sous la présidence du général de Gaulle ; le général Giraud devant être le chef militaire ». Effectivement, les deux généraux créeront le 3 juin suivant un Comité français de la libération nationale.

Enfin, le 27 mai 1943, il réunit clandestinement les principaux chefs de la Résistance au 48, rue du Four, à Paris, et les convainc de fonder un Conseil national de la Résistance (CNR) inféodé au général de Gaulle.

Il n'a plus que quelques semaines à vivre... Le 21 juin 1943, le tout nouveau Conseil National de la Résistance se réunit à Calluire, une petite ville proche de Lyon.

La Gestapo investit la villa et les Allemands ne tardent pas à identifier Jean Moulin comme le chef de la Résistance intérieure. Ils le transfèrent à Paris puis à Berlin où il n'arrivera jamais. Le 8 juillet 1943, il meurt des suites des tortures et des mauvais traitements en gare de Metz.

Les cendres présumées de Jean Moulin sont conduites au Panthéon le 19 décembre 1964 par André Malraux, en présence du général de Gaulle, président de la République.

- Résistant

Raymond Morel a été arrêté le 28 août 1943 à BRIE-COMTE-ROBERT par la Gestapo de Paris, transféré à son siège du 84 avenue Foch et déporté en Allemagne.

Déjà lorsqu’il était inspecteur en zone non occupée, il avait fait l’objet d’un certain nombre de reproches apparaissant dans ses bulletins de notation (et ceci en contradiction avec les rapports élogieux de ceux qui les avaient précédés avant-guerre). En outre, un rapport copieux établi lors d’un contrôle à la ligne de démarcation le 1er mars 1941, où l’inspecteur Morel porta assistance à deux femmes employées des P.T.T à Vichy, mutées en zone occupée, montre que s’il n’est peut-être pas engagé officiellement dans la résistance, il n’hésite pas à « contourner » les « lois » du gouvernement français aux ordres des Allemands. L’inspecteur Général des services de Police criminelle, chargé de l’affaire adresse de sévères observations à l’intéressé, mais juge qu’elle « n’est susceptible d’aucun autre suite… » Le signataire de la note est M. Mondanel, ancien chef de l’inspecteur Morel.

En outre, un rapport copieux établi lors d’un contrôle à la ligne de démarcation le 1er mars 1941, où l’inspecteur Morel porta assistance à deux femmes employées des P.T.T à Vichy, mutées en zone occupée, montre que s’il n’est peut-être pas engagé officiellement dans la résistance, il n’hésite pas à « contourner » les « lois » du gouvernement français aux ordres des Allemands. L’inspecteur Général des services de Police criminelle, chargé de l’affaire adresse de sévères observations à l’intéressé, mais juge qu’elle « n’est susceptible d’aucun autre suite… » Le signataire de la note est M. Mondanel, ancien chef de l’inspecteur Morel.

Lorsqu’il est arrêté le 28 août 1943 par la police allemande, l’Intendant de police de Seine-et-Marne s’étant enquis des raisons de l’arrestation, reçoit une réponse du commandant de la Police de Sûreté KNOCHEN accusant Morel et le gendarme Louis BOCQUET arrêté en même temps que lui et qui seraient « …affiliés en qualité de membres au Groupe « La Libération » à BRIE-COMTE-ROBERT d’avoir organisé un parachutage d’armes dans la région de FLEROLLE. De plus, le commissaire Morel est coupable d’avoir aidé et laissé échapper un travailleur réfractaire.

Le 12 novembre 1945, le Secrétaire Général pour la Police de VERSAILLES produit une notice de renseignements sur Raymond Morel. Il y est dit qu’il appartenait au réseau « COHORS-ASTURIES » sous le pseudonyme « GASPARD ». Arrêté par la Gestapo et accusé d’« aide à puissance étrangère » il est déporté à BUCHENWALD et y meurt le 2 février 1944.

Pour Jean Monnet, l'Europe des six en devenir, est le moyen de lier l'Allemagne et la France et de désamorcer la renaissance d'une rivalité séculaire, en plaçant les productions de l'acier et du charbon, dans le cadre d'une délégation de souveraineté. Mais il veut aller plus loin, car dès cette époque il est envisagé une armée nationale allemande, ce qui semble être un dangereux retour en arrière. Jean Monnet propose la création d'une armée européenne, présentée par René Pleven dans le cadre d'un Plan de Communauté européenne de défense (CED). Un premier traité sera signé mais sous le gouvernement Mendès France, le Parlement français le rejette en 1954.

Jean Monnet propose la création d'une armée européenne, présentée par René Pleven dans le cadre d'un Plan de Communauté européenne de défense (CED). Un premier traité sera signé mais sous le gouvernement Mendès France, le Parlement français le rejette en 1954.

À la suite de cette première grave crise européenne, Jean Monnet démissionne de la Haute Autorité et fonde le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe au 94 boulevard Flandrin (16ème arrondissement de Paris), afin de poursuivre son activité en faveur de l’unité européenne à travers lui. Ce comité regroupe les forces syndicales et politiques des six pays et représente plus de dix millions de personnes. Il prône une fédération européenne et propose de placer le siège des institutions communautaires dans un « district fédéral » échappant aux souverainetés nationales. Jean Monnet l’anime jusqu'en 1975, et travaille sur les projets de traité pour le Marché commun et d'Euratom, qui privilégie une filière américaine d'approvisionnement contre l'indépendance nucléaire française, projets qui aboutissent au traité de Rome, le , et sur le projet d'élargissement de la Communauté au Royaume-Uni.

Jean Monnet résume la philosophie de son projet européen dans la formule : «Nous ne coalisons pas les États, nous rassemblons les hommes.»

Le Félibrige a été fondé au château de Font-Ségugne (Châteauneuf-de-Gadagne, Vaucluse), le 21 mai 1854, jour de la sainte Estelle, par sept jeunes poètes provençaux : Frédéric Mistral, Joseph Roumanille, Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giéra, Anselme Mathieu et Alphonse Tavan. Ensemble, ils entendaient restaurer la langue provençale et en codifier l'orthographe.

Une des premières réalisations du Félibrige fut la publication en 1855 d'un almanach entièrement rédigé en provençal, l'Armana Prouvençau (encore publié de nos jours), précédant la publication par Frédéric Mistral de Mirèio (1859) et du Tresor dóu Felibrige, premier dictionnaire provençal-français embrassant les divers dialectes de la langue d'oc.

Son action s'est appliquée au provençal dans un premier temps et s'est étendue très rapidement à l'ensemble des parlers d'oc, dès la fin du XIXe siècle. La présence du Félibrige sur le territoire où est parlée la langue d'oc a été assurée, entre autres, par des écrivains comme Philadelphe de Gerde, Michel Camélat et Simin Palay (Gascogne et Béarn), Auguste Chastanet, Robert Benoît, Marcel Fournier, Pierre Miremont et Jean Monestier (Périgord), Albert Arnavielle, Justin Bessou, Jacques et Gabriel Azaïs, Achille Mir (Languedoc), Arsène Vermenouze, José Mange, Régis Michalias, Benezet Vidal (Auvergne), Joseph Roux, Albert Pestour, Paul-Louis Grenier et René Farnier (Limousin). Son action s'est particulièrement développée en Provence où la plupart des écrivains d'expression provençale se sont reconnus dans le Félibrige. Parmi eux, on peut citer Félix Gras, Xavier de Fourvière, Valère Bernard, Auguste Marin, Pierre Devoluy, Folco de Baroncelli, Joseph d'Arbaud, Bruno Durand, Marie Mauron, Francis Gag, André Chamson, Henriette Dibon, Marcelle Drutel, Marius et René Jouveau, Charles Galtier, Marcel Bonnet, André Compan, Paul Marquion, André Degioanni...

Son action s'est appliquée au provençal dans un premier temps et s'est étendue très rapidement à l'ensemble des parlers d'oc, dès la fin du XIXe siècle. La présence du Félibrige sur le territoire où est parlée la langue d'oc a été assurée, entre autres, par des écrivains comme Philadelphe de Gerde, Michel Camélat et Simin Palay (Gascogne et Béarn), Auguste Chastanet, Robert Benoît, Marcel Fournier, Pierre Miremont et Jean Monestier (Périgord), Albert Arnavielle, Justin Bessou, Jacques et Gabriel Azaïs, Achille Mir (Languedoc), Arsène Vermenouze, José Mange, Régis Michalias, Benezet Vidal (Auvergne), Joseph Roux, Albert Pestour, Paul-Louis Grenier et René Farnier (Limousin). Son action s'est particulièrement développée en Provence où la plupart des écrivains d'expression provençale se sont reconnus dans le Félibrige. Parmi eux, on peut citer Félix Gras, Xavier de Fourvière, Valère Bernard, Auguste Marin, Pierre Devoluy, Folco de Baroncelli, Joseph d'Arbaud, Bruno Durand, Marie Mauron, Francis Gag, André Chamson, Henriette Dibon, Marcelle Drutel, Marius et René Jouveau, Charles Galtier, Marcel Bonnet, André Compan, Paul Marquion, André Degioanni...

Si le Félibrige est une organisation de défense et de promotion de la langue et de la culture d'oc, son action se situe aujourd'hui au niveau de la reconnaissance de la diversité linguistique et culturelle en France et dans le monde. Il est une des deux organisations présentes sur les 32 départements de langue d'oc avec l'Institut d'études occitanes (I.E.O.) fondé en 1945.

Le premier résistant de France

Père de famille nombreuse, Edmond Michelet ne fut pas mobilisé en 1939 mais il réussit malgré tout à aider les réfugiés et à organiser le secours national. Le 14 juin 1949, il éclata en sanglots quand les Allemands occupèrent Paris.

Père de famille nombreuse, Edmond Michelet ne fut pas mobilisé en 1939 mais il réussit malgré tout à aider les réfugiés et à organiser le secours national. Le 14 juin 1949, il éclata en sanglots quand les Allemands occupèrent Paris.

Edmond Michelet refusa la capitulation de la France et à 40 ans, il fut considéré comme le premier des résistants pour avoir distribué des tracts dans les boîtes aux lettres de Brive le… 17 juin 1940 au soir, soit un jour avant le fameux appel de De Gaulle.

Dans ce tract, il citait un auteur chéri également par De Gaulle, Charles Péguy (mort pendant la Première guerre mondiale) en ces termes : « Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend. En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme quel qu’il soit, d’où qu’il vienne et quel que soit son parti. Celui qui rend une place ne sera jamais qu’un sal**d, quand même il serait marguillier de sa paroisse... ». Il l’avait imprimé grâce à un marchand de machines à écrire de Brive, Frédéric Malaure, et distribué durant la nuit avec quelques autres amis, enseignants ou ouvriers.

Cet engagement très tôt n’était pas très étonnant. En effet, Edmond Michelet avait dans les années 1930 organisé une série de conférences sur thème : "Les dangers qui menacent notre civilisation" et il y avait entre autres sujets : "L’antisémitisme", "Le racisme", "L’État totalitaire" et également "Comment défendre la personne humaine en danger ?".

Selon son petit-fils, Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun depuis 2006 (et abbé de Cluny), Edmond Michelet « a éprouvé la honte d’une capitulation indigne de la France. L’acte du 17 juin est un acte moral fondé sur une défense de la liberté. ».

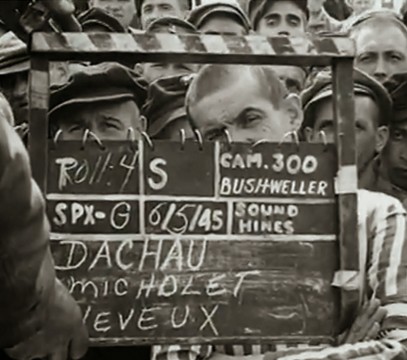

Déporté exemplaire à Dachau

Il prit la tête du mouvement "Combat" dans le Limousin (sous le pseudonyme de Duval) mais fut arrêté  par la Gestapo à Brive le 25 février 1943. D’abord interné à Fresnes, il fut déporté à Dachau le 15 septembre 1943 où il se lia d’amitié avec Louis Terrenoire. Pendant vingt mois terribles, Edmond Michelet eut un comportement exemplaire de générosité et de courage dans le camp. Un ancien déporté a écrit par la suite : « Je suis athée, mais pour nous tous, Michelet, c’est l’image que nous pouvons nous faire d’un saint. ». Il avait réussi à réunir toutes les tendances politiques au sein du camp afin d’aider leurs camarades. Le camp fut libéré le 29 avril 1945. Le 6 mai 1945, Maurice Schumann, porte-parole de De Gaulle à la BBC, le rencontra pour la première fois.

par la Gestapo à Brive le 25 février 1943. D’abord interné à Fresnes, il fut déporté à Dachau le 15 septembre 1943 où il se lia d’amitié avec Louis Terrenoire. Pendant vingt mois terribles, Edmond Michelet eut un comportement exemplaire de générosité et de courage dans le camp. Un ancien déporté a écrit par la suite : « Je suis athée, mais pour nous tous, Michelet, c’est l’image que nous pouvons nous faire d’un saint. ». Il avait réussi à réunir toutes les tendances politiques au sein du camp afin d’aider leurs camarades. Le camp fut libéré le 29 avril 1945. Le 6 mai 1945, Maurice Schumann, porte-parole de De Gaulle à la BBC, le rencontra pour la première fois.

Il fut parmi les déportés à rentrer le plus tard en France, le 30 mai 1945, maigre et malade du typhus exanthématique (transmis par les poux). Son sens moral le désigna pour présider le Comité patriotique français de Dachau qui s’occupait du rapatriement des déportés français et espagnols (ce qui explique qu’il rentra tardivement en France).

Plus tard, lors d’expositions sur Dachau, Edmond Michelet soufflait à ses jeunes invités : «Tu vas voir, tu vas pleurer, mais tu ne comprendras pas. Pour comprendre, il faut avoir été ici avec la mort.».