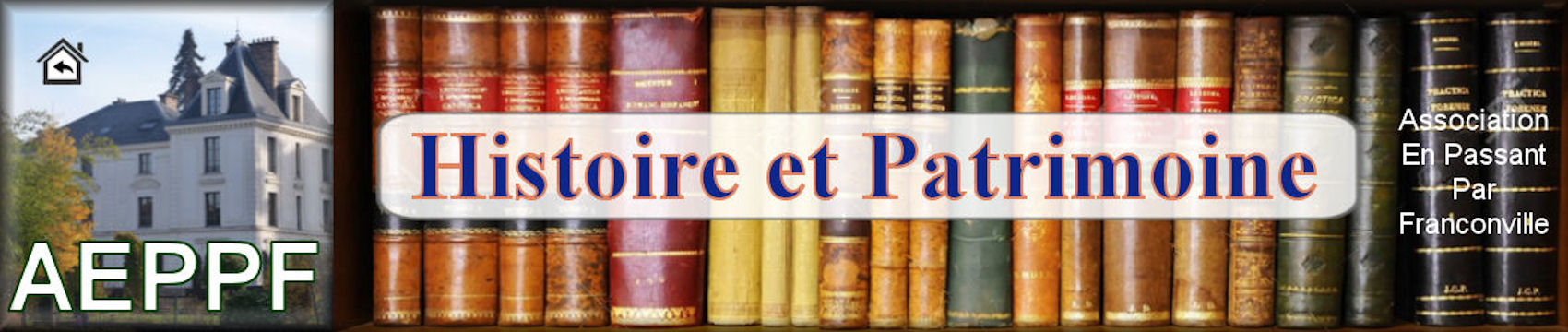

L'avion que pilote Jean Mermoz, la Croix-du-Sud, un Latécoère 300, disparaît en mer le 7 décembre 1936 avec à son bord : Alexandre Pichodou, copilote; Henri Ézan navigateur; Edgar Cruvelhier, radio et Jean Lavidalie, mécanicien. À 10 h 47, son dernier message radio est « Coupons moteur arrière droit », puis disparaît.

L'avion que pilote Jean Mermoz, la Croix-du-Sud, un Latécoère 300, disparaît en mer le 7 décembre 1936 avec à son bord : Alexandre Pichodou, copilote; Henri Ézan navigateur; Edgar Cruvelhier, radio et Jean Lavidalie, mécanicien. À 10 h 47, son dernier message radio est « Coupons moteur arrière droit », puis disparaît.

D'intenses recherches conduites sept jours durant par d'autres avions de la compagnie, par des appareils allemands catapultés en mer, par des navires marchands présents dans la zone, se révèlent vaines. Il faut se rendre à l'évidence. Jean Mermoz et son équipage1 ont disparu.

Jean Mermoz est devenu une figure légendaire de la Compagnie générale aéropostale, fondée au lendemain de la première guerre mondiale sous le nom de lignes aériennes Latécoère, et à laquelle il s’est joint en 1924. En 1930, il a réalisé le premier vol entre la France et l’Amérique du Sud et il a établi plusieurs lignes régulières. Il a été fait Commandeur de la Légion d’honneur en 1934.

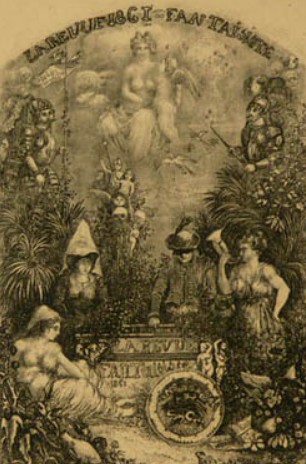

Plus encore que revue d'une génération, la "Revue fantaisiste" fut celle d'un mouvement. Créée par Catulle-Mendès en collaboration avec Leconte de Lisle, elle participe largement à l'émergence du mouvement des Parnassiens, les émules de "l'art pour l'art" qui se reconnaissaient comme des héritiers de Théophile Gautier. S'y retrouvent (les fameuses réunions chez Alphonse Lemerre dans l'entresol du passage Choiseul ) Théodore de Banville, François Coppée et surtout José Maria de Hérédia dont le salon, animé par ses trois filles, va devenir un haut lieu de la vie poétique de l'époque.

Créée par Catulle-Mendès en collaboration avec Leconte de Lisle, elle participe largement à l'émergence du mouvement des Parnassiens, les émules de "l'art pour l'art" qui se reconnaissaient comme des héritiers de Théophile Gautier. S'y retrouvent (les fameuses réunions chez Alphonse Lemerre dans l'entresol du passage Choiseul ) Théodore de Banville, François Coppée et surtout José Maria de Hérédia dont le salon, animé par ses trois filles, va devenir un haut lieu de la vie poétique de l'époque.

C'est dans la Revue fantaisiste que Baudelaire va publier ses notes d'art et militer pour la reconnaissance de Wagner (dont il partage avec Catulle Mendès l'admiration) il sera lui-même le lien entre le Parnasse et le Symbolisme, et l'on voit alors la mise en place du courant qui porte Verlaine et Mallarmé sinon en théoricien du moins en "chef d'école".

Dans sa continuité la Revue Fantaisiste s'appuie sur un illustrateur d'une remarquable verdeur imaginative : Rodolphe Bresdin.

Champfleury l'avait surnommé "chien caillou", soulignant la mode de vie d'une sorte de misanthrope , farouchement indépendant, et ne relevant d'aucune esthétique de son temps, créant la sienne faite dans l'ardeur graphique qui interroge (et invente ) de mystérieuses contrées où joue admirablement le noir et blanc de l'eau-forte qu'il pratique avec une grande autorité (Odilon Redon fut son élève). On a pu le comparer à Charles Meryon, autre inventeur d'espaces (ceux-ci inspirés par un Paris hanté). Bresdin restera seul dans son monde, entre folie imaginaire et appui réaliste largement transposé.

Après la Révolution ratée de 1848, après vingt-cinq ans de Romantisme, les écrivains sont de plus en plus nombreux à sentir les limites des épanchements sentimentaux. Le lyrisme de Musset ou de  Lamartine apparaît à la fois impudique et usé. De là la nécessité pour certains romanciers comme Flaubert de se frotter à la réalité quitte à ce que cela rogne les ailes à l'imagination; de là aussi le goût de plusieurs jeunes poètes pour un art impersonnel, formellement parfait et dont la froideur n'est pas un défaut mais au contraire un gage de beauté. C'est de ce contexte qu'est né le Parnasse.

Lamartine apparaît à la fois impudique et usé. De là la nécessité pour certains romanciers comme Flaubert de se frotter à la réalité quitte à ce que cela rogne les ailes à l'imagination; de là aussi le goût de plusieurs jeunes poètes pour un art impersonnel, formellement parfait et dont la froideur n'est pas un défaut mais au contraire un gage de beauté. C'est de ce contexte qu'est né le Parnasse.

Deux maîtres guident l'école parnassienne: Théophile Gautier qui, du sein même du Romantisme, a été le premier à proclamer les vertus de l'Art pour l'Art, d'une poésie dégagée du souci de l'utilité et de la morale, puis Leconte de Lisle qui, en s'inspirant des mythologies de tous les peuples et de toutes les époques, a su enrichir l'univers poétique de nouveaux mots et de nouvelles formes tout en respectant, dans les limites des connaissances de son temps, la vérité historique.

La grande vogue parnassienne a duré une demi-douzaine d'années, vers 1860-66. Des publications éphémères comme La Revue fantaisiste (1861) de Catulle Mendès et Le Nain jaune (1864) permettent à l'esthétique parnassienne de se mieux faire connaître. Toutefois, c'est surtout Le Parnasse contemporain, dont la première livraison a été publiée en 1866 et la seconde en 1871, qui établit le prestige de la nouvelle école. Notons que le Parnasse de 1866 a repris des oeuvres d'écrivains comme Leconte de Lisle, Banville, Heredia, Coppée et Sully Prudhomme, poètes dont certaines pièces sont reprises sur ce site, mais également d'artistes comme Baudelaire, Verlaine et Mallarmé.

Autour de 1870, les avancées de Rimbaud, Verlaine, Mallarmé annoncent le Symbolisme. Pour les esprits les plus aventuriers, l'art objectif de Leconte de Lisle laisse désormais la place à un langage novateur, suggestif qui a comme prétention d'explorer les soubassements de l'être; toutefois, pour la plus grande partie des critiques et des lecteurs de la fin du dix-neuvième siècle, la solidité des pièces de Banville de Sully Prudhomme et, plus encore, de Coppée continue de représenter ce que la poésie offre de plus séduisant.

Thérèse Desqueyroux est un roman de François Mauriac paru en 1927. En 1950, ce roman fut inclus dans la liste du Grand prix des Meilleurs romans du demi-siècle. Il a été aussi adapté au cinéma en 1962 par Georges Franju et en 2012 par Claude Miller.

Thérèse Desqueyroux est un roman de François Mauriac paru en 1927. En 1950, ce roman fut inclus dans la liste du Grand prix des Meilleurs romans du demi-siècle. Il a été aussi adapté au cinéma en 1962 par Georges Franju et en 2012 par Claude Miller.

Résumé :

Pour éviter le scandale et protéger les intérêts de leur fille, Bernard Desqueyroux, que sa femme Thérèse a tenté d'empoisonner, dépose de telle sorte qu'elle bénéficie d'un non-lieu. Enfermée dans sa chambre, Thérèse tombe dans une prostration si complète que son mari, effrayé, ne sait plus quelle décision prendre. Doit-il lui rendre sa liberté ?

Dans ce livre envoûtant, François Mauriac a réussi un portrait de criminelle fascinant.

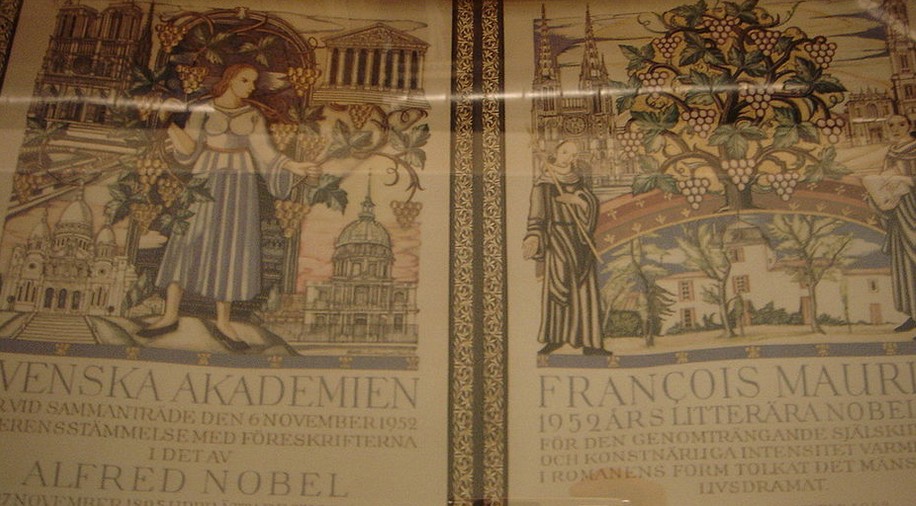

Le prix Nobel de littérature récompense annuellement, depuis 1901, un écrivain ayant rendu  de grands services à l'humanité grâce à une œuvre littéraire qui, selon le testament du chimiste suédois Alfred Nobel, «a fait la preuve d'un puissant idéal».

de grands services à l'humanité grâce à une œuvre littéraire qui, selon le testament du chimiste suédois Alfred Nobel, «a fait la preuve d'un puissant idéal».

Récompense considérée comme la plus prestigieuse et la plus médiatique au monde, le prix Nobel met en lumière un auteur et ses travaux. Il lui assure une promotion à l'échelle planétaire, une renommée internationale et une certaine aisance financière.

En 1952, l'année où paraît son roman Galigaï, François Mauriac reçoit le prix Nobel de littérature pour « la profonde imprégnation spirituelle et l'intensité artistique avec laquelle ses romans ont pénétré le drame de la vie humaine ».

Suite :

Il existe une autre hypothèse :

La forme "Noyer"+"animal" est présente dans le nom de quartiers de différentes villes, par exemple :

- Noyer Crapaud, à Soisy-sous-Montmorrency

- Noyer Renard, à Athis-Mons

- Noyer Verdelet, à Villiers le Bel (ndlr : verdelet = espèce de papillon de nuit)

- Noyer Mulot, à Franconville

- Noyer Grenot, à Orly (ndlr : grenot = haricots en grain mi-sec).

Les racines / toponymie du terme noyer sont du vieux français "noë" ou "nôe", du bas latin "noa" et du Celte "naoz". La signification est « lieu humide et marécageux. »

La commission de toponymie de l'IG rappelle par ailleurs, Noe [Noue], variante de Noë, altéré parfois en Noé : mot topographique (domaine, hameau, anc. fief) fréquent surtout dans l'ouest de la France et le centre signifiant «terre humide».

Ces racines ont donné le nom de villes/villages qui ont tous pour signification "lieu humide et marécageux", Noyes, Noie, Noue, Noyeuye, Noyot. "noyer" serait de la même famille que "noue" comme "la Mare des Noues".

L'association des deux mots "noyer" et "mulot" laisse à penser qu'il s'agissait d'un lieu humide où les mulots erraient en nombre.