Une maladrerie ou léproserie était un établissement d'isolement et de prise en charge des personnes malades de la lèpre. Dès 1229, on trouve trace d'une maladrerie à Franconville, côte Saint Marc. Elle recevait les soldats croisés de la région, victimes de la lèpre.Cette propriété de plus de 150 arpents (plus de 51 hectares), comportait maison, ferme, terres de cultures, pâtures et bois. Elle cesse de fonctionner à la fin du XVI° siècle.

SUITE :

Remarques : Dès 1672, sous le règne de Louis XIV toutes les maladreries du diocèse de Paris sont réunies au domaine religieux de Saint Lazare. Les revenus de la maladrerie de Franconville étaient importants. A la suite de la révocation de 1693, les habitants d'Argenteuil qui n'avaient point d'hôpital purent obtenir en 1697, l'établissement convoité. C'était donc à cette époque, que la maladrerie de Franconville fournissait la plus grosse part pour l'entretien de l'hôpital. En contrepartie, le droit pour la commune d'occuper un lit à l'hôpital d'Argenteuil suivant lettre patente de 1667. A la suite de la révolution de 1789, ce droit fut oublié.

SUITE :

A leur mort en 1850, elle quitte le château munit d’un diplôme d’institutrice. Elle enseigne quelques années avant de se rendre à Paris en 1856. A 26 ans, elle y développe une activité littéraire, pédagogique, politique et activiste importante et se lie avec plusieurs personnalités révolutionnaires blanquistes du Paris des années 1860. En 1871, elle rallie la Commune de Paris où elle préside le Comité de Vigilance du XVIII°. Blessée durant la « semaine sanglante » et capturée en mai, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie. Amnistiée elle revient en France en 1880, très populaire, multiplie les manifestations et réunions en faveur des prolétaires. Surveillée par la police, emprisonnée à plusieurs reprises, elle poursuit un activisme politique important dans toute la France jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans.

A leur mort en 1850, elle quitte le château munit d’un diplôme d’institutrice. Elle enseigne quelques années avant de se rendre à Paris en 1856. A 26 ans, elle y développe une activité littéraire, pédagogique, politique et activiste importante et se lie avec plusieurs personnalités révolutionnaires blanquistes du Paris des années 1860. En 1871, elle rallie la Commune de Paris où elle préside le Comité de Vigilance du XVIII°. Blessée durant la « semaine sanglante » et capturée en mai, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie. Amnistiée elle revient en France en 1880, très populaire, multiplie les manifestations et réunions en faveur des prolétaires. Surveillée par la police, emprisonnée à plusieurs reprises, elle poursuit un activisme politique important dans toute la France jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans.

SUITE :

En mai 1926, perdu au milieu du désert avec son mécano, il est capturé par les Maures et libéré contre rançon. En octobre 1927, Mermoz et Négrin volent sans escale de Toulouse à Saint-Louis du Sénégal. La même année Il assure la première liaison avec Rio de Janeiro, puis assure une liaison avec l'Amérique de Sud et franchit la Cordillère des Andes. En 1930, avec le radiotélégraphiste Léopold Gimié et le navigateur Jean Dabry, il réalise la première liaison entièrement aérienne entre la France, Dakar et l'Amérique du Sud. Il établit plusieurs lignes régulières.

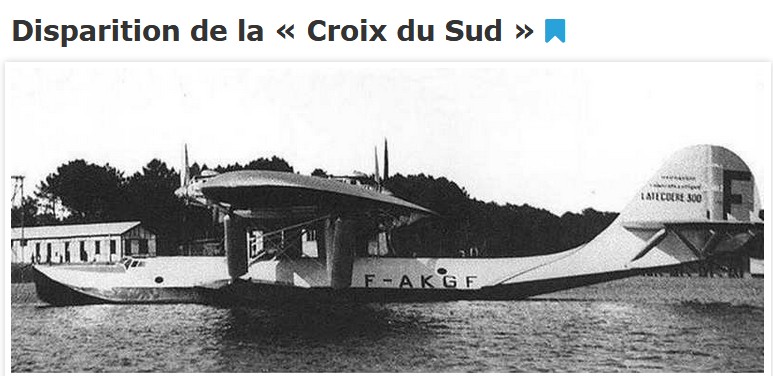

L'avion que pilote Jean Mermoz, la Croix-du-Sud, un Latécoère 300, disparaîtra en mer le 7 décembre 1936 avec à son bord : Alexandre Pichodou, copilote; Henri Ézan navigateur; Edgar Cruvelhier, radio et Jean Lavidalie, mécanicien. À 10 h 47, son dernier message radio est « Coupons moteur arrière droit », puis disparaît.

D'intenses recherches conduites sept jours durant par d'autres avions de la compagnie, par des appareils allemands catapultés en mer, par des navires marchands présents dans la zone, se révèlent vaines. Il faut se rendre à l'évidence. Jean Mermoz et son équipage1 ont disparu.

Jean Mermoz est devenu une figure légendaire de la Compagnie générale aéropostale, fondée au lendemain de la première guerre mondiale sous le nom de lignes aériennes Latécoère, et à laquelle il s’est joint en 1924. Il a été fait Commandeur de la Légion d’honneur en 1934.

Jean Mermoz est devenu une figure légendaire de la Compagnie générale aéropostale, fondée au lendemain de la première guerre mondiale sous le nom de lignes aériennes Latécoère, et à laquelle il s’est joint en 1924. Il a été fait Commandeur de la Légion d’honneur en 1934.

Il adhère aux Volontaires nationaux, dont il est le porte-drapeau au défilé du 14 juillet 1935. Bientôt intégré par La Rocque aux instances dirigeantes des Croix de feu, il multiplie discours et articles dans Le Flambeau, l'organe du mouvement. Après la dissolution des ligues en juin 1936, il figure enfin au nombre des membres fondateurs du Parti social français (PSF), dont il devient vice-président.

Saint Edmond de Cantorbéry (1170-1242), dit saint Edme, est un saint catholique très populaire au XIIIe siècle. Contraint de partir d'Angleterre secrètement pour la France où il est accueilli par Blanche de Castille et saint Louis, il se retire d'abord à l'abbaye cistercienne de Pontigny, dans le diocèse d'Auxerre avant de s'installer au couvent de chanoine augustins de Soisy-Bouy, près de Provins, où il meurt en 1242. Son corps est ramené dans l'abbatiale de Pontigny, où il repose sous une châsse baroque. Il est canonisé en 1246 par le pape Innocent IV.

Saint Edmond de Cantorbéry (1170-1242), dit saint Edme, est un saint catholique très populaire au XIIIe siècle. Contraint de partir d'Angleterre secrètement pour la France où il est accueilli par Blanche de Castille et saint Louis, il se retire d'abord à l'abbaye cistercienne de Pontigny, dans le diocèse d'Auxerre avant de s'installer au couvent de chanoine augustins de Soisy-Bouy, près de Provins, où il meurt en 1242. Son corps est ramené dans l'abbatiale de Pontigny, où il repose sous une châsse baroque. Il est canonisé en 1246 par le pape Innocent IV.

SUITE : Élu député de la Corrèze en 1945, il devient ministre des Armées du général de Gaulle le 21 novembre 1945, poste qu'il occupera jusqu'au 16 décembre 1946. Réélu député en 1946, il siège au Palais-Bourbon mais est battu en 1951. Sénateur de la Seine entre 1952 et 1959 (vice-président du Conseil de la République en 1958). Le 9 juin 1958, il revient au gouvernement comme ministre des Anciens combattants, puis comme ministre de la Justice du 8 janvier 1959 au 24 août 1961. Commandeur de la Légion d'Honneur, titulaire de la Croix de guerre 1939-1945 et de la Rosette de la Résistance.

Élu député de la Corrèze en 1945, il devient ministre des Armées du général de Gaulle le 21 novembre 1945, poste qu'il occupera jusqu'au 16 décembre 1946. Réélu député en 1946, il siège au Palais-Bourbon mais est battu en 1951. Sénateur de la Seine entre 1952 et 1959 (vice-président du Conseil de la République en 1958). Le 9 juin 1958, il revient au gouvernement comme ministre des Anciens combattants, puis comme ministre de la Justice du 8 janvier 1959 au 24 août 1961. Commandeur de la Légion d'Honneur, titulaire de la Croix de guerre 1939-1945 et de la Rosette de la Résistance.