Franconville - les relais de poste

Par Pierre Boisaubert

Franconville se situe sur l’axe reliant Paris à Rouen, le village se trouve être un lieu privilégié pour y établir des relais de postes aux chevaux.

C’est Louis XI qui institue les relais de poste et le service des chevaucheurs du Roi en 1468. Les itinéraires ne desservent que les lieus de situations militaires et ne sont établis qu'à titre provisoire. Ils n'acheminent que la correspondance du Roi. Les relais sont dirigés par des tenants-poste, précurseurs des maîtres de poste. Le maître de poste est une personne, souvent un chevaucheur sédentarisé, qui tient un relais de poste aux chevaux. Il fournit, moyennant certains avantages, des relais aux voitures de l'administration des postes. Il dirige plusieurs personnes autour de lui, domestiques, postillons, valets et lingères.

Louis XII ouvre le service à la disposition des voyageurs en 1506.

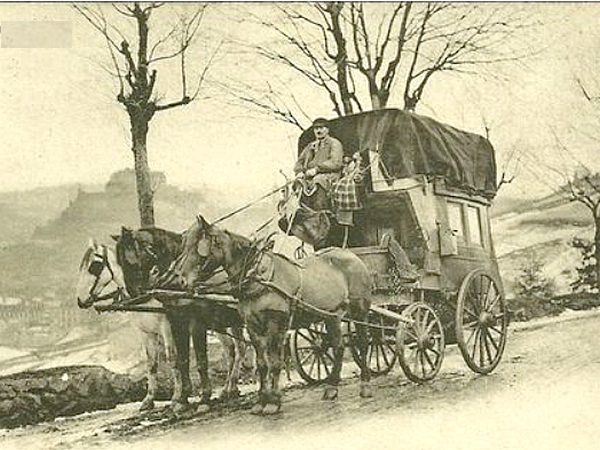

En 1630, Louis XIII nomme des maîtres de courriers agréés, chargés d'améliorer le fonctionnement des postes et de protéger les responsables des relais de la concurrence déloyale. La distance moyenne entre deux relais est d’environ 16 et 20 kilomètres. Soit environ 7 lieues, d’où le surnom des bottes de sept lieues portées par les postillons.

En 1672, est créée une "Ferme générale des Postes". Sous Louis XIV, l'argent que rapporte les échanges postaux est une manne pour celui-ci qui souhaite mieux contrôler la poste, pour son enrichissement personnel. Le « fermier » était chargé de la gestion des taxes.

Au XVIIIe siècle, le réseau routier français est réparé, modernisé et fortement développé.

Au début du XIXe siècle, on compte près de 1 400 maîtres de poste et 16 000 chevaux sont répartis dans les différents relais.

En 1827, la Poste aux lettres et la Poste aux chevaux sont officiellement unifiées. Les relais de poste évoluent, ils se complètent d’écuries, afin de permettre de poursuivre la route avec des chevaux frais, en auberges pour la restauration et en gîtes des voyageurs.

A Franconville, la première mention d’un relais de poste figure dans un acte de Jean Galleran tabellion à Franconville. Il indique qu’ Antoine de Brissard assure la charge de Maître de Poste.

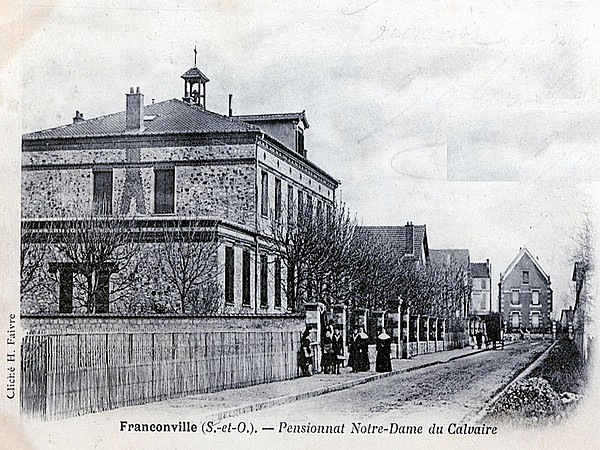

En 1792 le relais de poste se situe à l’auberge de la Chasse Royale, dans une dépendance du château, 119 rue de Paris. Vers 1792, ce relais compte 5 postillons, 20 chevaux et 10 diligences. Le Maître de Poste est Nicolas Cretté.

En 1792 le relais de poste se situe à l’auberge de la Chasse Royale, dans une dépendance du château, 119 rue de Paris. Vers 1792, ce relais compte 5 postillons, 20 chevaux et 10 diligences. Le Maître de Poste est Nicolas Cretté.

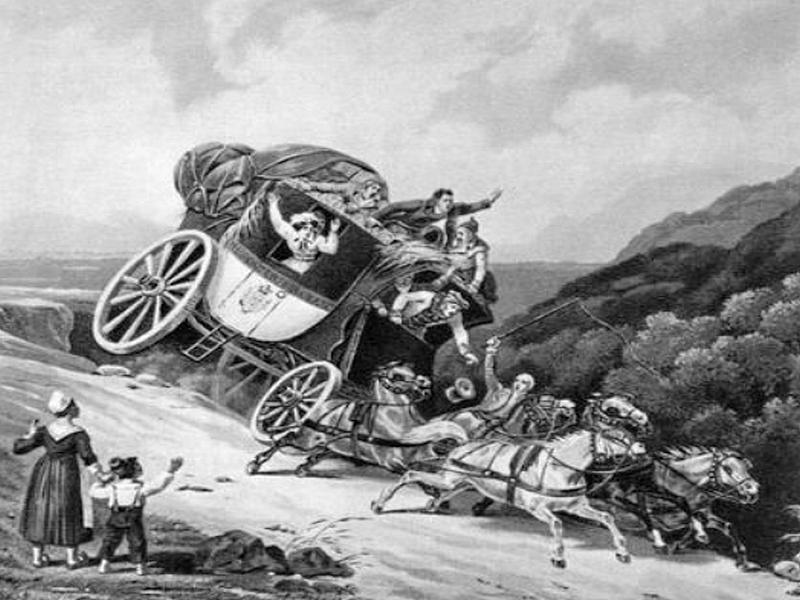

Dans son livre « Franconville la Garenne depuis le IX° siècle », H. Mataigne fait part de nombreux accidents de diligences qui eurent lieu dans la côte Saint Marc.

Les postillons devaient aller vite et arriver malgré tout. Beaucoup de diligences, entre 1677 et 1715, sur une route en terre battue, endommagée et pleine d’ornières, mal éclairée et bordée de fossés, versèrent.

Chaque année étaient portés au cimetière plusieurs voyageurs de tous âges et souvent non identifiés. En voici deux exemples :

Le 10 novembre 1673 au soir, a été enterré un pauvre homme natif de Bayonne, dont on n’a pu savoir le nom, pilote et matelot qui avait été pris sur mer par les Hollandais, puis par les Anglais.

Le 27 juillet 1701, a été enterré André Turgis, galérien, âgé d’environ 45 ans, natif de Coutances, condamné au service du Roi sur ses galères par sentence rendue à Avranches le 2 du présent mois, mort à la chaîne subitement hier entre 5 et 6 heures du soir sur le chemin de Pontoise, au lieu Franconville, et dont le corps a été porté et laissé chez René Saint, cabaretier, par le sieur Pierre Paulin argousin et ses gardes, qui conduisait la chaîne des galériens pour être inhumé. Pour l’inhumation des personnes mortes en chemin, il était nécessaire d’obtenir la permission du bailliage d’Enghien.

En 1791, devant la multiplication des accidents, la municipalité de Franconville vote une ordonnance pour limiter la vitesse dans sa traversée. Celle-ci n’a pas eu trop d’effets.

La vie des Franconvillois de 1795 à 1899

(Par Pierre Boisaubert)

Sous le Directoire (26 octobre 1795 au 9 novembre 1799), on ne note aucun fait particulier à Franconville. Le village vit une situation de calme. Le 30 messidor an 9 (19 Juillet 1801), les gendarmes qui se logeaient individuellement comme ils le pouvaient, sont réunis, dans un même local. Dans une maison située sur la grand route. Maison qui appartenait à M. Brisson, maître de la poste aux chevaux et directeur de la poste aux lettres.

Le 30 messidor an 9 (19 Juillet 1801), les gendarmes qui se logeaient individuellement comme ils le pouvaient, sont réunis, dans un même local. Dans une maison située sur la grand route. Maison qui appartenait à M. Brisson, maître de la poste aux chevaux et directeur de la poste aux lettres.

Le 26 vendémiaire an 9 (18 Octobre 1800), le maire de Sannois et son adjoint adressent à la municipalité de Franconville une pétition pour demander la suppression de la barrière de péage du saut du loup, afin de faciliter aux habitants de Sannois l’exploitation de leurs terres. Le premier vendémiaire an 10 (23 Septembre 1801), le maire M. Guichard donne un avis favorable. La taxe est supprimée en 1806, le 23 septembre 1806, poteaux, bornes traverses sont enlevés.

En 1802, après la construction du grand chemin qui descend de Cormeilles à la maison rouge, les habitants de Cormeilles souhaitent évacuer les eaux de pluie par ce chemin. Pour ce faire, ils entassent des matériaux divers afin de diriger les eaux vers ce chemin. Le chemin est rapidement raviné, des maisons et des terrains sont inondées et ensablés. Un procès est intenté et en 1806, Cormeilles doit retirer les matériaux et réparer le chemin. Durant près d’un siècle, les dissensions entre Franconville et Cormeilles persisteront. Un autre litige sur les limites des deux communes, vers la chapelle Saint Marc, envenimera les relations de 1791 à 1820. On note même des provocations de la part de jeunes de Cormeilles, auxquelles les jeunes de Franconville ne répondront heureusement pas. Le conflit sera réglé en 1820, Franconville faisant valoir son bon droit.

En 1870, beaucoup d’habitants quittent le village face à l’occupation des troupes allemandes. elles séjourneront du 11 octobre 1870 au 11 septembre 1871. Les occupants commettent de nombreux dégâts et réquisitionnent plusieurs bâtiments.

commettent de nombreux dégâts et réquisitionnent plusieurs bâtiments.

Pendant le siège de Paris l’unique boulanger de Franconville se trouve enfermé dans Paris. C’est l‘ancien boulanger Louis Leboucq qui reprend du service pour permettre aux franconvillois d’avoir du pain.

En 1831, les terres de l’ancien cimetière situé près de l’église sont enlevées. L’emplacement est abaissé au niveau de la route, la place de l’église est agrandie. Le cimetière avait été transféré route de Cormeilles. Il sera agrandi en 1840 et en 1877.

En 1838, commence l’éclairage des rues à l’aide de réverbères.

En 1838, commence l’éclairage des rues à l’aide de réverbères.

En 1842, on construit près de l’église une école de garçons et une pour les filles en 1849.

En 1846, une station pour voyageurs est construite sur la ligne de chemin de fer du Nord.

En 1848, la brigade de gendarmerie transférée en 1845 à Auvers-sur-Oise est rétablie à Franconville.

En 1880, est installé le télégraphe.

En 1884, l’éclairage de rues est assuré au gaz.

En 1886, la commune se dote d’un corbillard.

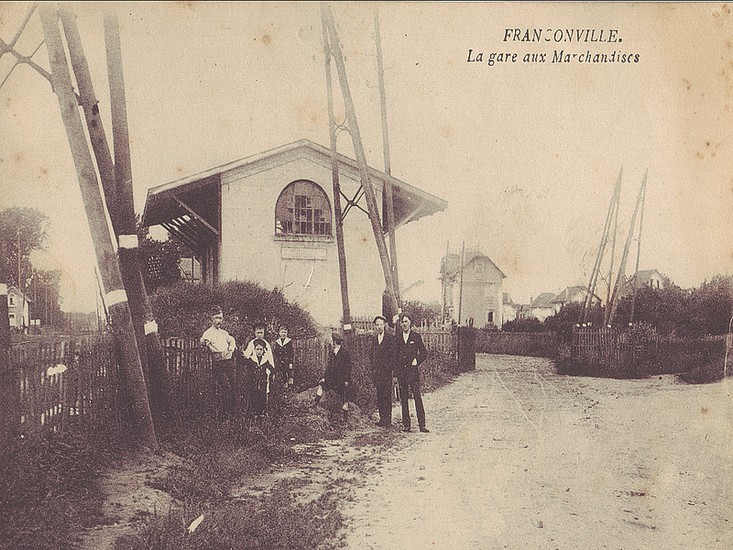

En 1892, à la gare voyageur s’ajoute une gare de marchandises.

En 1897, le boulevard de la mairie est prolongé jusqu’au chemin de fer.

En 1899, arrivée du téléphone.

La population de la commune s’accroît, 12 feux en 1470, 158 feux en 1725, 1025 habitants en 1789, 1118 en 1800, 1005 en 1806, 1113 en 1819, 1300 en 1872, 1850 en 1896

Le village s’étend entre l’ancien village et le chemin de fer, ainsi qu’au delà du chemin de fer et la chaussée Jules César.

C’est à cette époque que l’on voit se structurer les sapeurs pompiers, se créer la fanfare (1867), la Société de secours mutuels, l’Amicale, l’Épargne de Franconville, l’Union vélocipédique de Franconville Plessis-Bouchard et le Syndicat agricole.

Source : Les monographies ont été réalisées à la fin du XIX° siècle par les instituteurs sur la demande du Ministère de l'Instruction Publique pour la préparation des expositions de l'enseignement primaire public aux expositions universelles de 1889 ou de 1900.

archives.valdoise.fr/ark:/18127/vta520266b6382e5/daogrp/0#id:87564465?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00¢er=1529.002,-1177.980&zoom=8&rotation=0.000

La vie des Franconvillois de 1725 à 1795

(Par Pierre Boisaubert)

Après avoir rédigé des articles sur les personnages importants de Franconville, il est intéressant de s’attarder sur ce qu’était le village et comment vivaient les habitants.

| En 1470 le nombre de feux (familles) n’étaient que de douze. En 1725 on compte 725 habitants. Lorsque la Révolution éclate il y a environ 1000 habitants. Le village est bâti en totalité le long de la route qui mène de Paris à Rouen. Trois ou quatre maisons s’élèvent à environ 150 mètres de la route sur la ruelle du moulin (actuellement rue de la Station). Un autre hameau plus important est celui de St Marc, où se trouve une ferme assez florissante. Petit à petit ce hameau s’agrandit et se rapproche pour faire un quartier du village. Les habitants en grande partie cultivaient la terre. Le sol produit des céréales, de la vigne et des vergers. L’étendue des vignes est importante, la plupart des habitants est vigneron. Par contre, le blé récolté ne suffit pas à la consommation, les marchés voisins complètent en grains et en farine. Mais dans les périodes de pénurie, les habitants souffrent de la famine. |

La terre est entièrement cultivée à bras d’hommes. Il est impossible de trouver une seule charrue. |

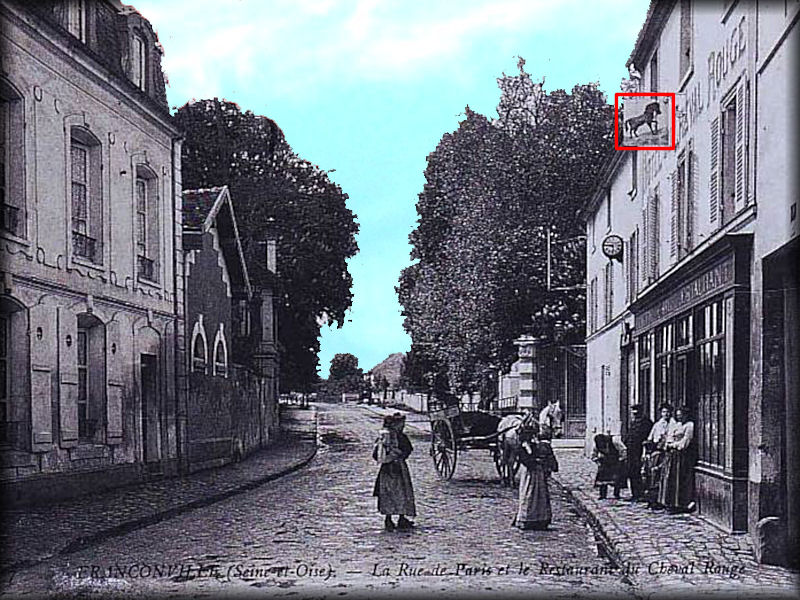

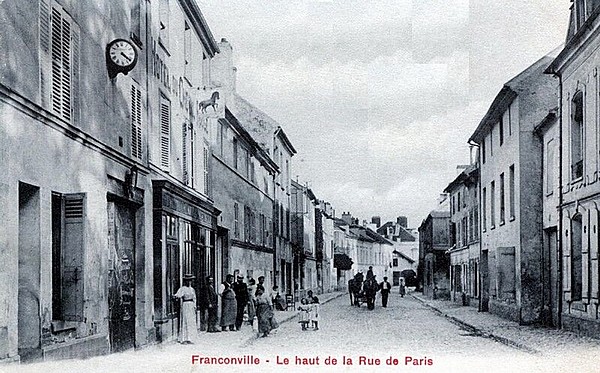

C’est pourquoi le village comprend plusieurs auberges importantes : La Chasse royale, l’Épée royale, le Cheval Rouge, le Grand cerf, la Maison rouge sont les principales.

C’est pourquoi le village comprend plusieurs auberges importantes : La Chasse royale, l’Épée royale, le Cheval Rouge, le Grand cerf, la Maison rouge sont les principales.Les rouliers doivent acquitter un droit pour traverser le village, « le travers de Franconville ». Droit perçu au profit des religieux de St Denis, puis aux Ducs de Montmorency et enfin au prince de Condé. Il y a une barrière mobile face au presbytère et une fixe sur la route du saut du loup, allant du pavé de la grand route au chemin d’Ermont. Ce droit est aboli en 1806 et rétabli après la Révolution pour payer l’entretien des routes.

Le transport des personnes s’effectue par diligences, il y a un relais à Franconville dont le maître de poste est également Directeur de la poste aux lettres. Sous le règne de Louis XV la diligence entre Paris et Pontoise porte le nom de « Guinguette ». Elle effectue deux navettes par jour. (Voir détail)

Pour l’assistance des malheureux, existe une association, la « confrérie de la charité ». Cette association assure également l’enseignement des enfants indigents.

Durant la Révolution, les habitants participent à la rédaction du cahier de doléances. Pour faire face aux troubles et pour la protection des personnes, il est créé une garde nationale commandée par Pupil de Myons, puis par Cadet de Vaux. Chaque jour trente hommes assurent la tranquillité du village.

Les villageois vont vivre plusieurs famines de plus ou moins longues durées, surtout par manque de farine et les intempéries qui détruisent les récoltes. C’est ce qui conduit Cadet de Vaux à faire des recherches et trouver un moyen d’employer la pomme de terre dans la fabrication du pain.

(source monographie M. Fouet Instituteur)

archives.valdoise.fr/ark:/18127/vta520266b6382e5/daogrp/0#id:151287414?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00¢er=1635.000,-2187.000&zoom=4&rotation=0.000

Le 2 septembre, le gouvernement quitte Paris pour s’installer à Bordeaux. M Leredu, député maire de Franconville suit le gouvernement.

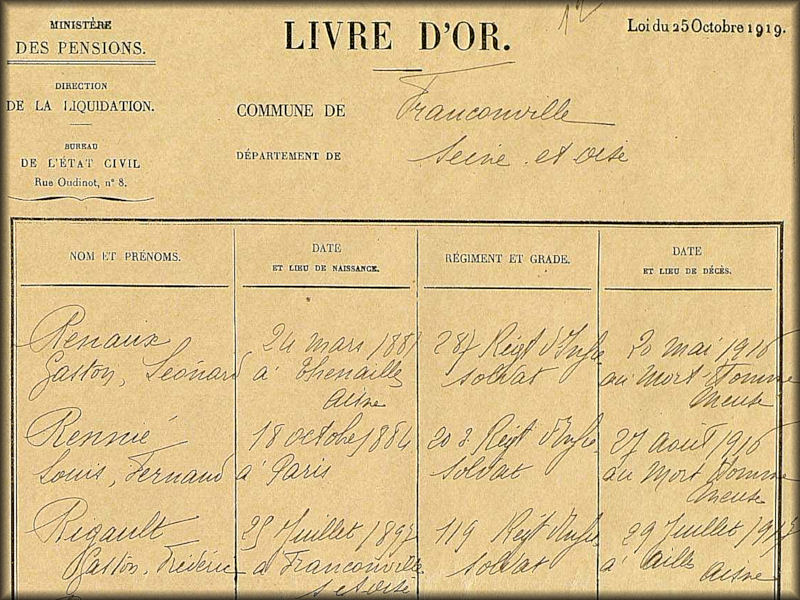

1915

fois une institutrice.

fois une institutrice.Le président en sera M Leredu, maire et son vice président M le Curé.

1916

1917

1918

|

|

|