Une famille franconvilloise déclarée Justes parmi les nations

Par Catherine Fistch

HISTOIRE DE DEUX JUSTES – ROBERT et MARIE BORGEON

Durant la guerre 39-45, des personnes et des familles furent sauvées par le bon sens de ceux qui ont résisté aux lois scélérates et ont agi avec leur cœur. Nous recensons ces rescapés et les membres des filières de sauvetage, les passeurs, les bénévoles, les anonymes qui les ont aidés.

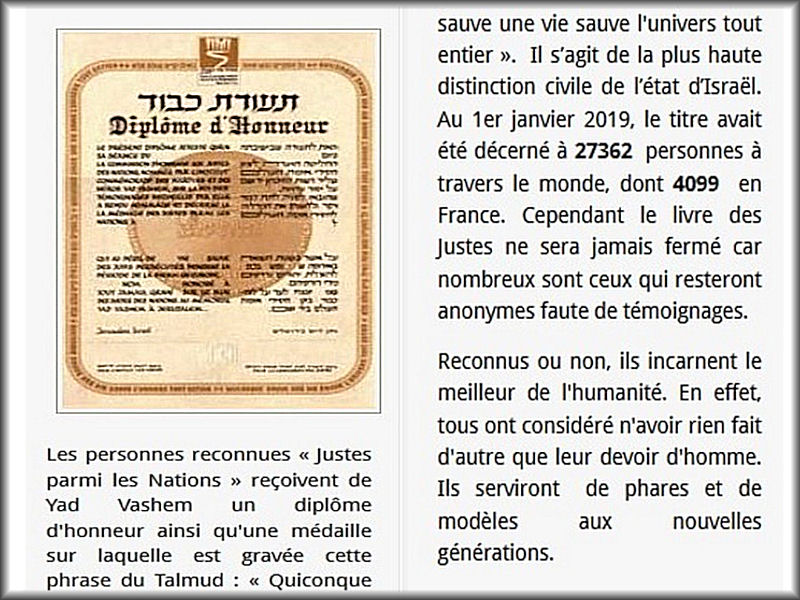

En 1953, la Knesset (parlement d'Israël), en même temps qu’elle créait le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem consacré aux victimes de la Shoah, décida d’honorer « les Justes parmi les nations qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs ». Le titre de Juste est décerné au nom de l’État d’Israël par le mémorial de Yad Vashem. Au 1er janvier 2016, 25 271 Justes parmi les nations de 46 pays ont été honorés; la Pologne, les Pays-Bas et la France sont les pays dont les citoyens ont été le plus médaillés. En tout, les Justes ont sauvé des centaines de milliers de personnes.

Il s’agit actuellement de la plus haute distinction honorifique délivrée par l'État d'Israël à des civils. Au 1er janvier 2010, 3158 Justes avaient été reconnus en France par Yad Vashem, dont 167 pour l'année 2009. A la même date, et dans le monde, étaient dénombrés 23226 Justes parmi les Nations.

Parmi eux un couple de franconvillois.

Robert BORGEON, ouvrier, naît le 30 août 1893 à Paris 10ème et Marie Émilienne VICTOR, blanchisseuse, naît le 6 décembre 1894 à Levallois-Perret.

Robert BORGEON, ouvrier, naît le 30 août 1893 à Paris 10ème et Marie Émilienne VICTOR, blanchisseuse, naît le 6 décembre 1894 à Levallois-Perret.

Le 07 février 1916, Robert et Marie Émilienne se marient à Paris dans le 18ème arrondissement.

Ils ont deux enfants (Yvonne en 1917 et Gaston en 1921).

Sur les recensements de la ville Franconville-la-Garenne en 1931 et en 1936, la famille BORGEON habite Rue Alfred de Musset.

Pendant la deuxième guerre mondiale, ils hébergeront une fillette au nom de Madeleine GOLEBIOWSKI.

Madeleine GOLEBIOWSKI est née à Paris en 1935.

Son père, Moszek GOLEBIOWSKI, originaire de Radom en Pologne, quitte son pays avec son épouse afin de venir vivre à Paris dans le 13ème arrondissement.

Tous deux travaillent dans la restauration. Compte tenu de leurs horaires de travail, le couple met leur fille, Madeleine, en nourrice chez Mr et Mme BORGEON.

Malheureusement, début des années 40, nous sommes en plein conflit.

En juin 1942, Moszek GOLEBIOWSKI est arrêté, interné à Drancy et déporté à Auschwitz. Il ne reviendra pas. Sa femme part se réfugier chez Mr et Mme BORGEON. Son séjour sera de courte durée compte tenu de l'environnement très hostile en cette période.

Elle rejoindra la zone libre et reviendra en 1947 reprendre sa fille.

Le couple BORGEON mettra à l'abri les bijoux et meubles de la famille GOLEBIOWSKI et leur restituera l’ensemble de ces biens après la guerre. En effet, Mme GOLEBIOWSKI leur avait remis la clef de son appartement avant de partir.

Robert et Marie élèveront Madeleine comme leur fille. Cette dernière ira de 7 à 10 ans à l'école communale de Franconville-la-Garenne.

Robert BORGEON décède le 18 janvier 1955 à Franconville et Marie le 6 avril 1976 à Argenteuil.

Madeleine a toujours gardé un souvenir très ému de cette famille qui l’a choyée. Suite à son témoignage et celui du gendre du couple, Robert et Marie BORGEON ont été déclarés Justes parmi les nations en 2009, dossier 11555, pour avoir caché dans leur foyer une fillette juive.

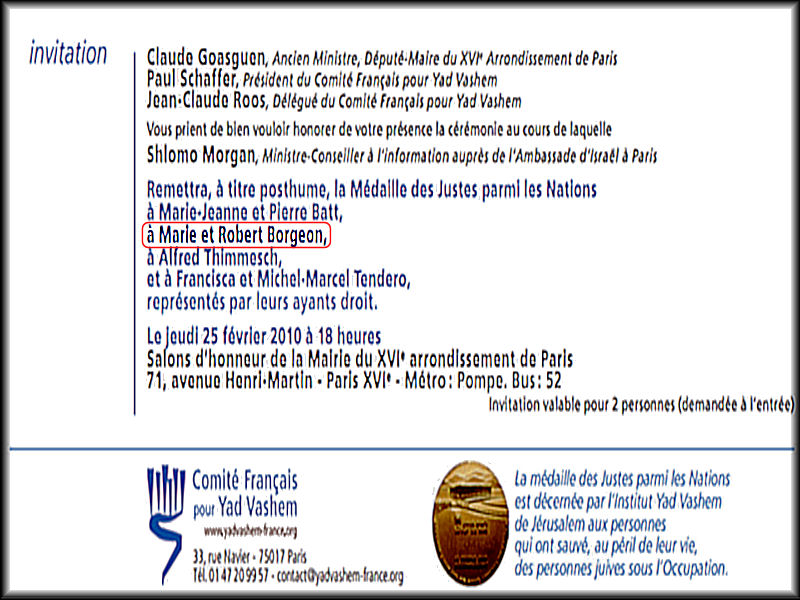

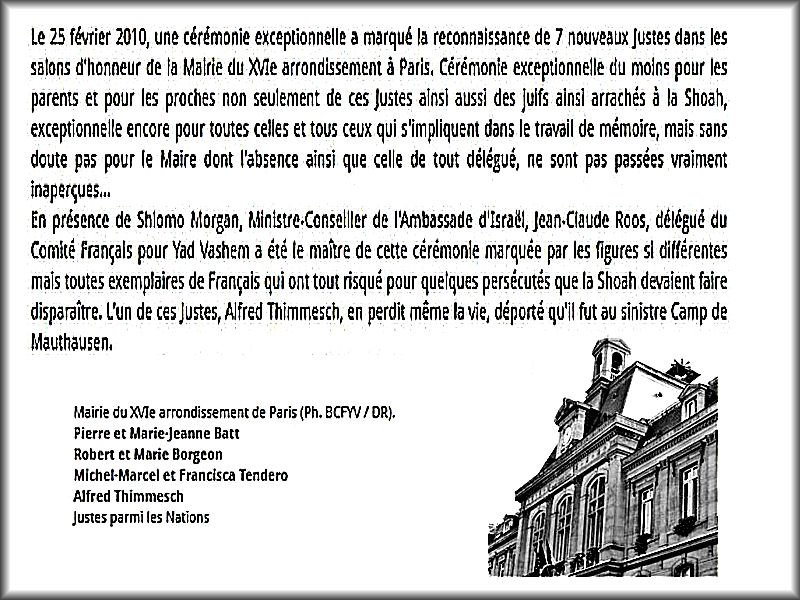

En février 2010, à la mairie du 15ème arrondissement de Paris, Robert et Marie BORGEON recevront à titre posthume la médaille des juste parmi la nation.

|

|

|

|

| Madeleine GOLEBIOWSKI | Diplôme des Justes parmi les Nations | Invitation à la cérémonie de remise des médailles | Compte rendu de la remise des médailles à la mairie du XVI° |

Sources :

AD Paris, AD Val d’oise,

https://yadvashem-france.org/

http://www.ajpn.org/index.php

https://blogyadvashemfr.blogspot.com/2010/03/p-207-sept-justes-honores-la-mairie-du.html

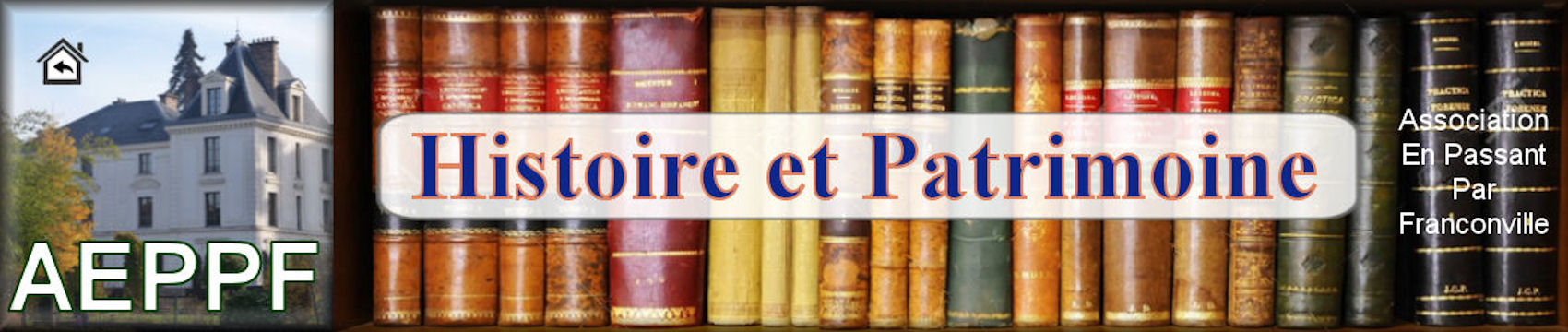

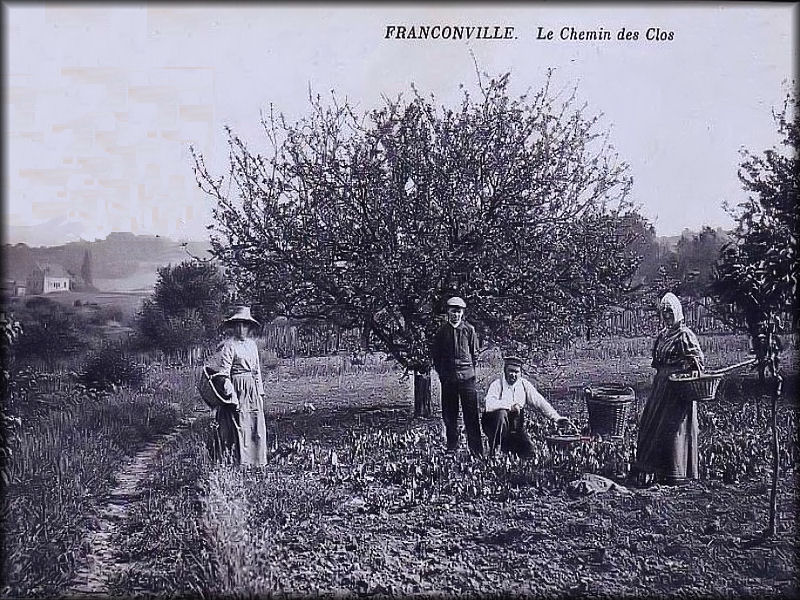

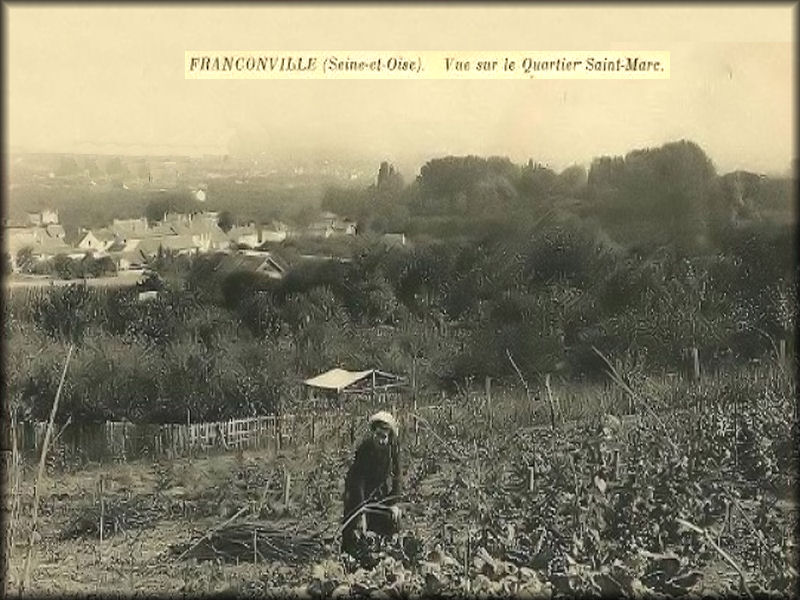

La vie des Franconvillois de 1725 à 1899 - Agriculture, industries et commerces

La vie des Franconvillois de 1725 à 1899 - Agriculture, industries et commerces

(Par Pierre Boisaubert)

L’agriculture

|

L’industrie Il n’y a à Franconville aucune industrie, seule une corderie occupe quelques personnes. |

|

|

|

|

... que le prouvent les registres de l’état civil, on voit d’ailleurs que dans les revenus de la cure figurait la dîme de la filasse. |

|

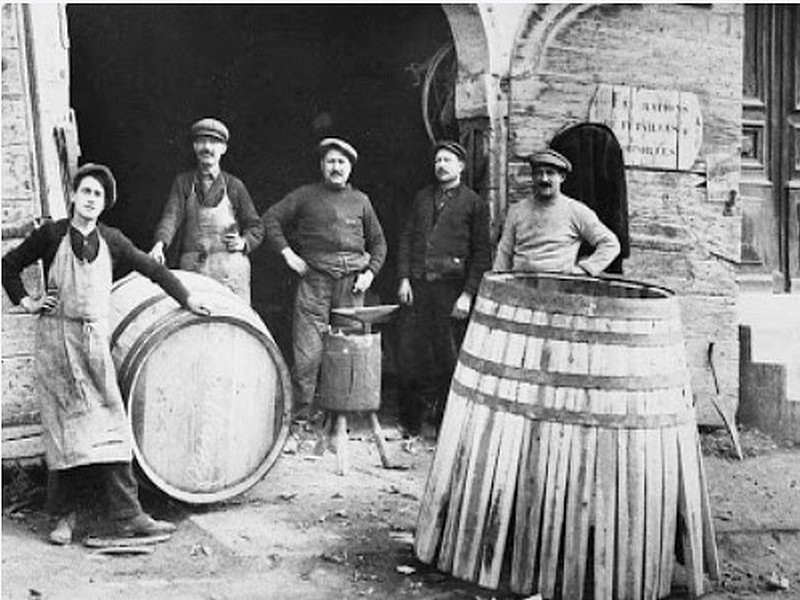

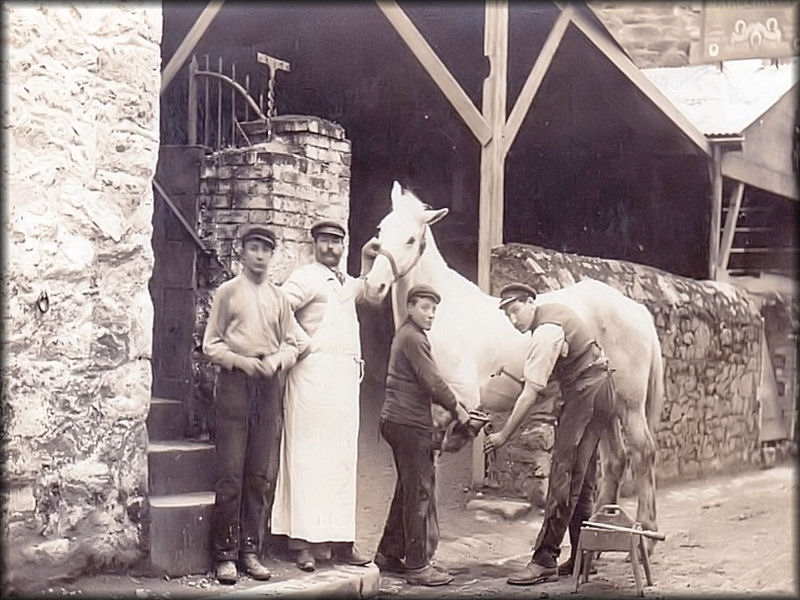

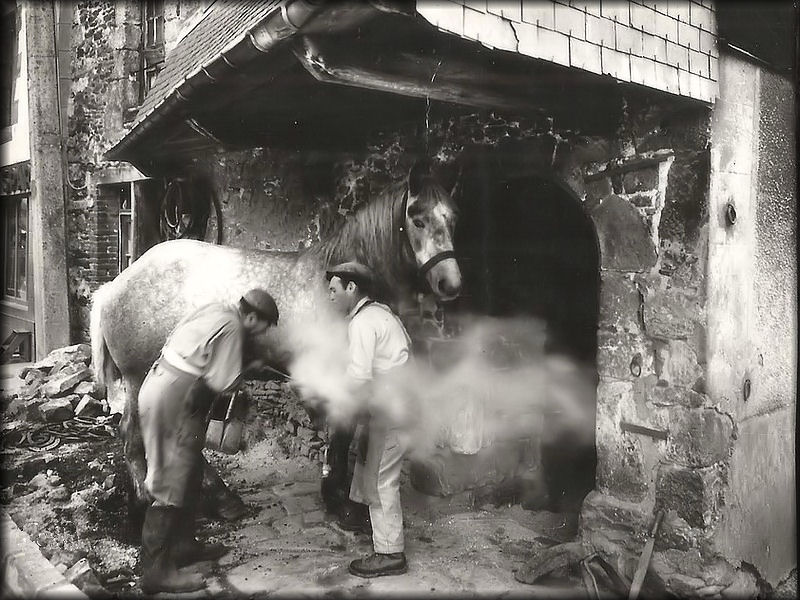

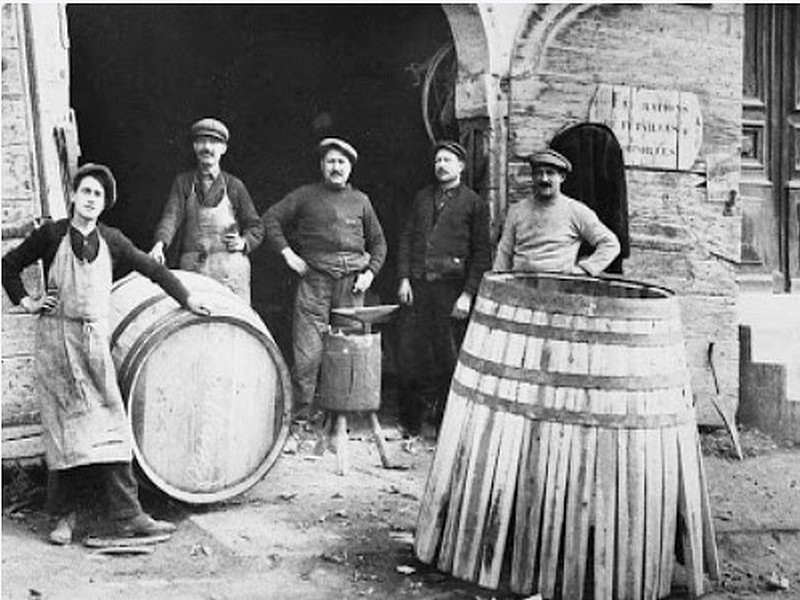

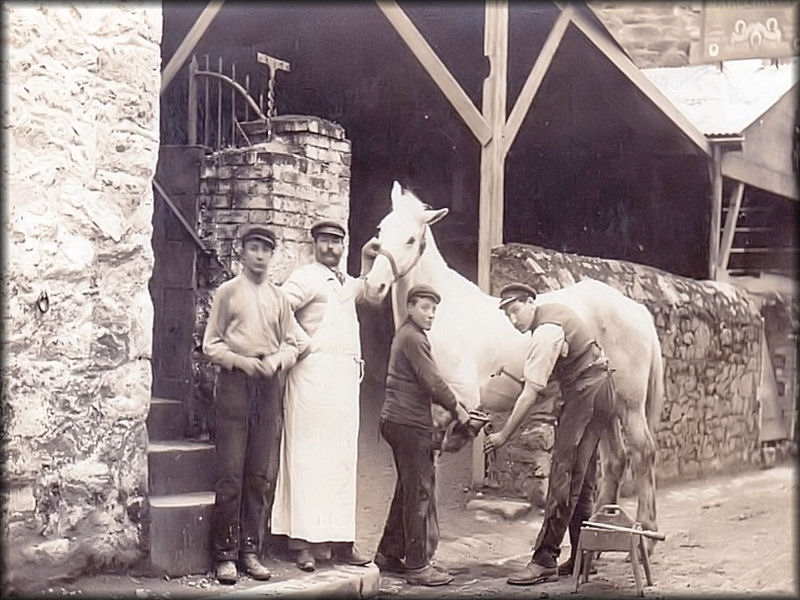

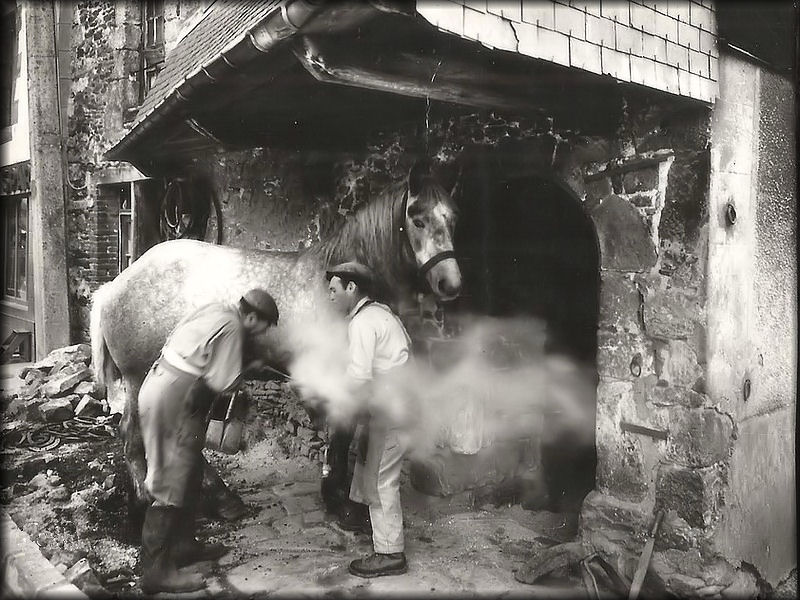

Il y avait à Franconville un moulin à vent et quatre usines. Rien n’est trouvé sur la destination de ces usines. Le moulin s’élevait du côté du Plessis-Bouchard à peu de distance de l’endroit où la rue de la station rencontrait le ru des espérances, on l’appelait le moulin du ru. C’est de là que vient le nom de la ruelle du moulin. A la fin du XVII° siècle les artisans liés à la culture se développent, apparaissent des forgerons, des maréchaux-ferrants, des charrons, un tonnelier et un meunier. Au XVIII° siècle, les grandes demeures se multiplient et nécessitent un personnel de service important, ainsi que des artisans pour l’entretien des bâtiments, des jardins et des écuries. Au XIX° siècle Franconville échappe à l’ère industrielle. Entre les deux guerres, l’exploitation d’argile entraîne l‘établissement d’une briqueterie, située au bord de la nationale 14, à la sortie de Franconville côté Montigny. |

|

||

|

|

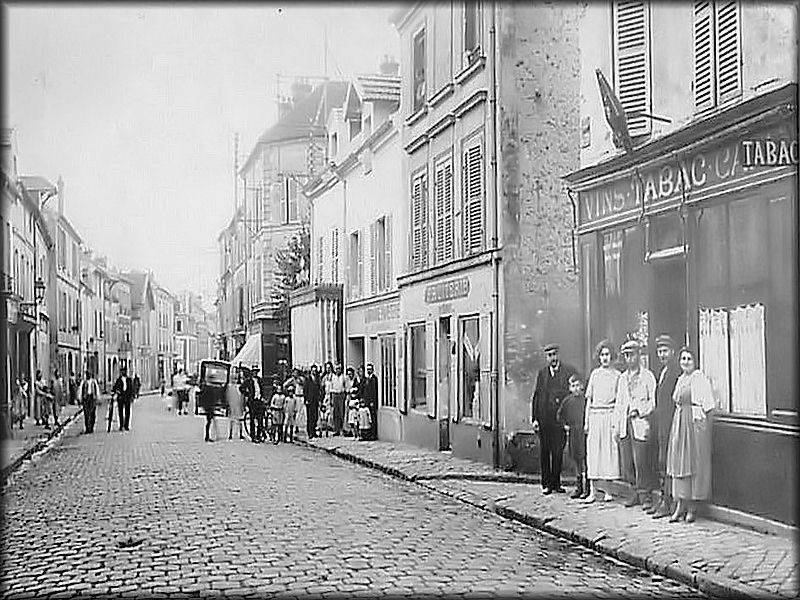

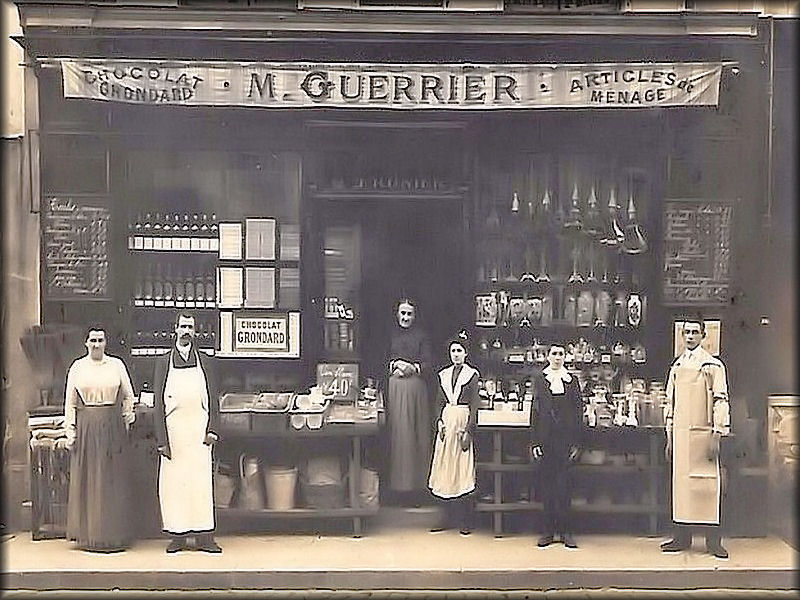

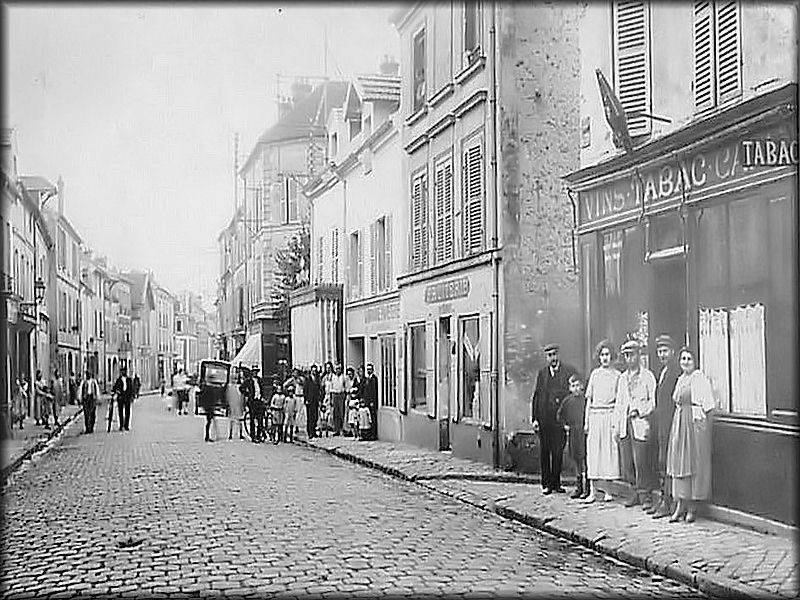

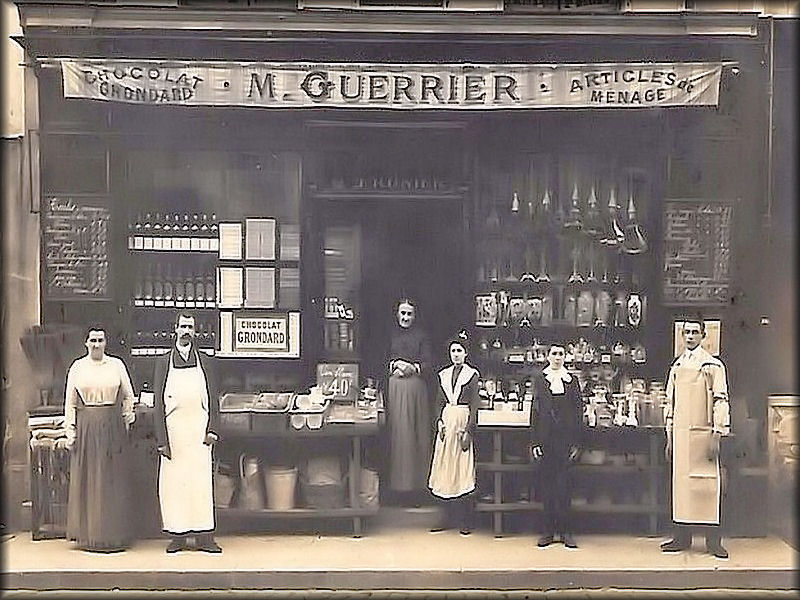

Les commerces

Le commerce consiste essentiellement à la vente des produits du sol. Ces produits sont envoyés à Paris ou vendus sur les marchés de la banlieue. Les cultivateurs font ainsi quelquefois des expéditions de fruits pour les autres régions de la France et même pour l’Angleterre.

|

|

|

|

|

|

|

|

Il n’y a à Franconville ni foire, ni marché.

Le 3 novembre 1791, la municipalité décide de créer un marché. Il était fixé au jeudi de chaque semaine. Celui-ci ne dura que quelques temps.

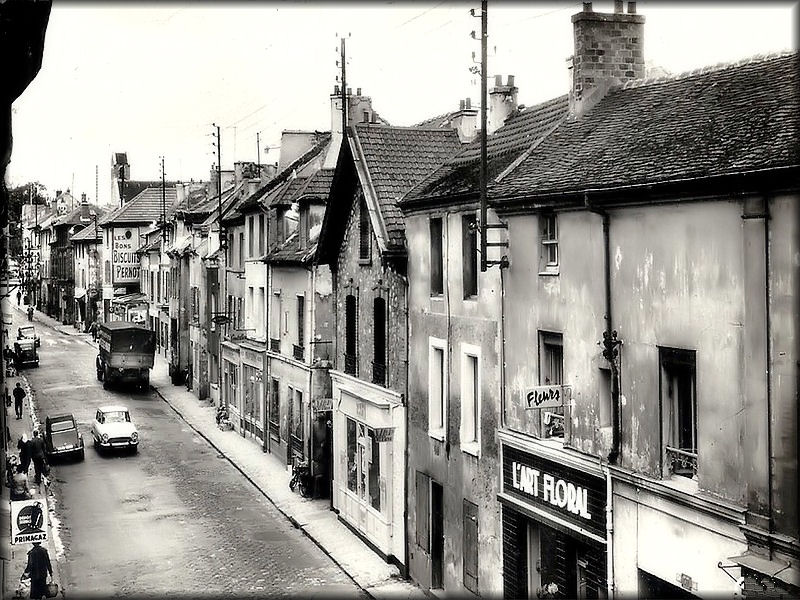

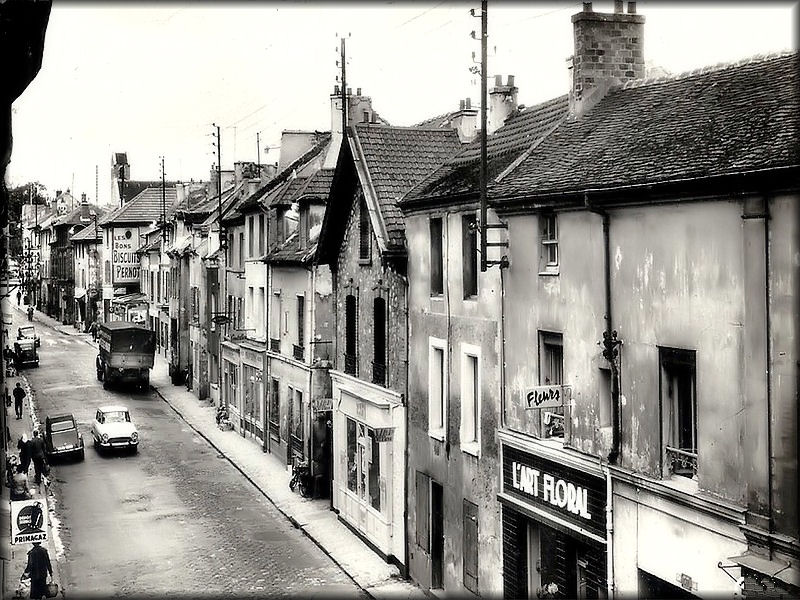

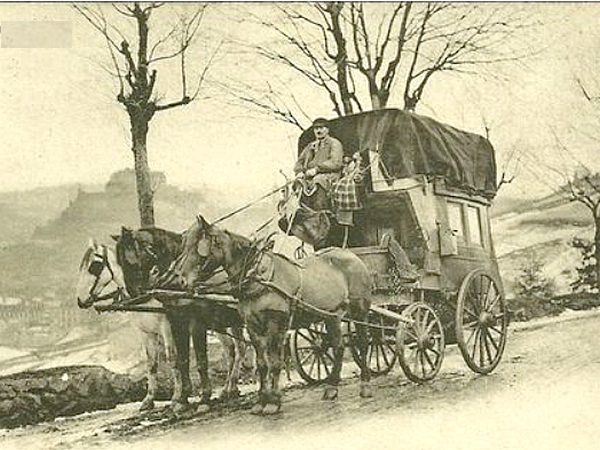

Parmi les premiers commerces, on note celui de l’hostellerie lié à la situation de Franconville sur l’axe Paris Rouen.

Les allées et venues des diligences entraînent la dégradation de la route (empierrée à cette époque) et nécessitent son entretien régulier. Celui-ci donne naissance à l’exploitation d’une carrière de sable située au dessus du clos Bertin.

(sources monographie Franconville en 1899 de M. Fouet Instituteur et livre En passant par Franconville)

La vie des Franconvillois de 1725 à 1899 - Agriculture, industries et commerces

La vie des Franconvillois de 1725 à 1899 - Agriculture, industries et commerces

(Par Pierre Boisaubert)

L’agriculture

|

L’industrie Il n’y a à Franconville aucune industrie, seule une corderie occupe quelques personnes. |

|

|

|

|

... que le prouvent les registres de l’état civil, on voit d’ailleurs que dans les revenus de la cure figurait la dîme de la filasse. |

|

Il y avait à Franconville un moulin à vent et quatre usines. Rien n’est trouvé sur la destination de ces usines. Le moulin s’élevait du côté du Plessis-Bouchard à peu de distance de l’endroit où la rue de la station rencontrait le ru des espérances, on l’appelait le moulin du ru. C’est de là que vient le nom de la ruelle du moulin. A la fin du XVII° siècle les artisans liés à la culture se développent, apparaissent des forgerons, des maréchaux-ferrants, des charrons, un tonnelier et un meunier. Au XVIII° siècle, les grandes demeures se multiplient et nécessitent un personnel de service important, ainsi que des artisans pour l’entretien des bâtiments, des jardins et des écuries. Au XIX° siècle Franconville échappe à l’ère industrielle. Entre les deux guerres, l’exploitation d’argile entraîne l‘établissement d’une briqueterie, située au bord de la nationale 14, à la sortie de Franconville côté Montigny. |

|

||

|

|

Les commerces

Le commerce consiste essentiellement à la vente des produits du sol. Ces produits sont envoyés à Paris ou vendus sur les marchés de la banlieue. Les cultivateurs font ainsi quelquefois des expéditions de fruits pour les autres régions de la France et même pour l’Angleterre.

|

|

|

|

|

|

|

|

Il n’y a à Franconville ni foire, ni marché.

Le 3 novembre 1791, la municipalité décide de créer un marché. Il était fixé au jeudi de chaque semaine. Celui-ci ne dura que quelques temps.

Parmi les premiers commerces, on note celui de l’hostellerie lié à la situation de Franconville sur l’axe Paris Rouen.

Les allées et venues des diligences entraînent la dégradation de la route (empierrée à cette époque) et nécessitent son entretien régulier. Celui-ci donne naissance à l’exploitation d’une carrière de sable située au dessus du clos Bertin.

(sources monographie Franconville en 1899 de M. Fouet Instituteur et livre En passant par Franconville)

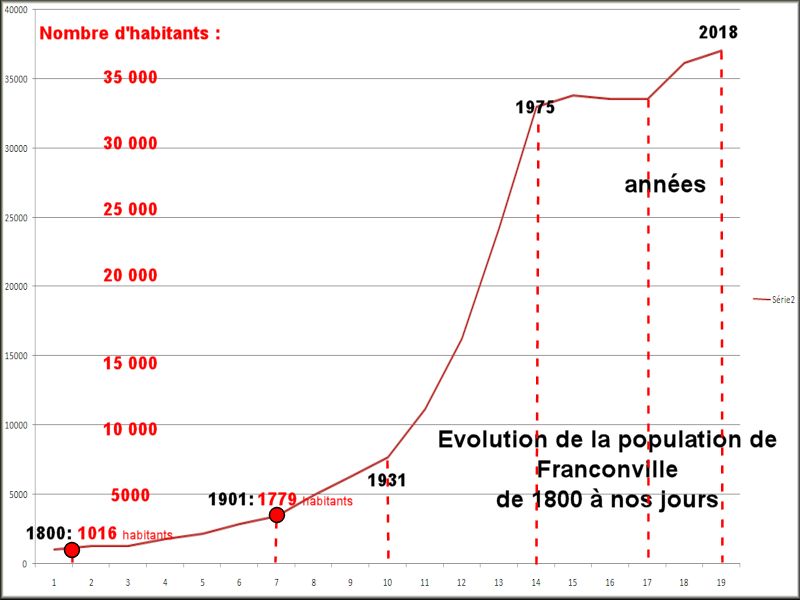

La Population

|

Franconville durant la période 1800-1899, compte 1082 à 1618 habitants, vers 1850 à 1892 l’évolution est lente. Elle sera plus rapide après 1870, la population passe de 1300 à 1618 habitants. En 1851, Franconville ne compte que 3 rues habitées, pour 236 maisons qui regroupent 360 ménages. Les habitants exercent près de 75 métiers différents. Les principaux sont, le bâtiment qui emploie 68 personnes, le commerce 43 personnes, le transport 18 personnes. Il y a également, 20 professions libérales, un employé communal, un pharmacien, un instituteur, un ecclésiastique, 10 personnels de maison. La principale occupation est l’agriculture. Franconville hors les bois s’étend sur environ 462 ha, dont 303 ha de terres cultivables, 67 ha de terres plantées et 50 ha de vignes. La plupart concerne des petites surfaces comptant entre 1000 m² et 2700 m². Il y en a une de 8500 m² au Moulin du Ru et une de 13 ha dans les Montfrais. Toutes ces terres étaient cultivées à bras d’homme, pas de matériel agricole.

Source :Y. Kutelmach source Facebook "Si tu viens de Franconville"

|

|

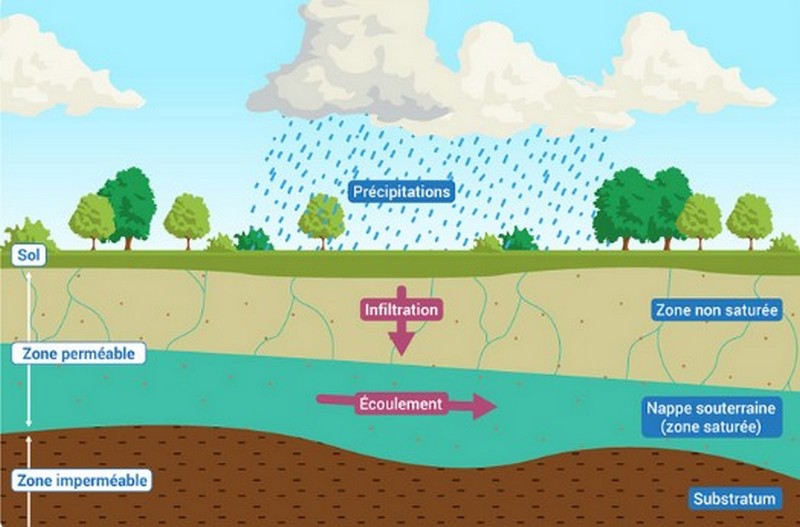

L’hydrographie de Franconville

Par pierre Boisaubert et Jean Yves Romagné

Le dénivellement important de la butte de Cormeilles, de 170 à 58 mètres, a favorisé l’apparition de sources et de ruisseaux. L’eau de pluie qui s’infiltre dans le sol constitue, lorsqu’elle rencontre une couche imperméable, des poches ou nappes phréatiques, ou s’écoule en sources. La nature du sous-sol de la butte de Cormeilles est à l’origine des nombreuses sources et rus de Franconville.

Ces sources ont été canalisées pour alimenter les différentes fontaines de la ville ou certaines propriétés. Puis rattachées au réseau de distribution d’eau. Les eaux de sources suffisaient à la consommation locale.

En 1904, le nouveau quartier de la gare se construit, la population augmente. La Compagnie générale des eaux établit alors un réseau apportant l’eau de l’Oise à la commune et chez les particuliers.

Franconville a disposé de plusieurs sources pendant des siècles, et principalement celle dite des Boulangers. C’est la seule source qui a été exploitée commercialement.

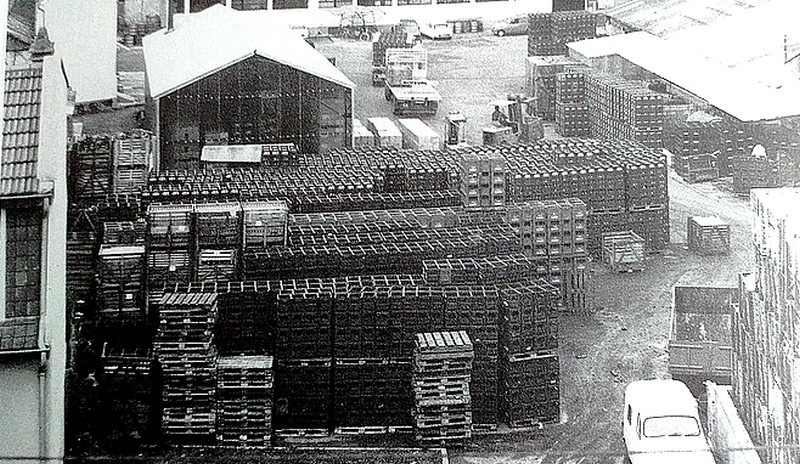

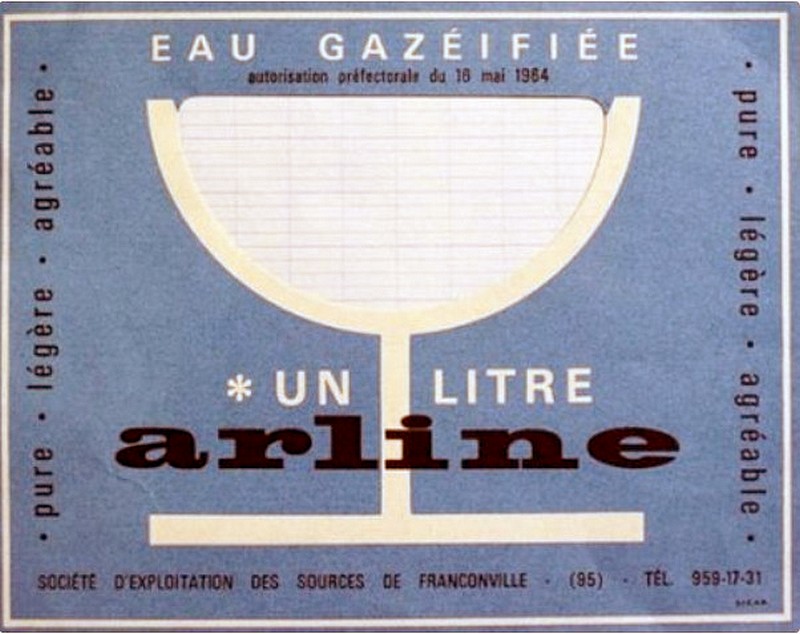

C’est en 1948, que la commune signe une convention avec Me Brochard pour l’exploitation de la source sous le nom de « Source d’exploitation des sources de Franconville ».

En 1956, le 30 mai, la commune concède l’exploitation de la source à la société Stago. Une carte familiale est délivrée aux franconvillois. Elle accorde un litre par jour par membre de la famille. Cette disposition durera plusieurs années.

En 1957, la société prend le nom de source Arline.

En 1992, la société intègre un G.I.E. (Groupement d’Intérêts Économiques) qui regroupe 34 sources sous le nom de Cristalline.

En janvier 2012 arrêt de l’exploitation. Une société spécialisée dans la commercialisation de bonbonnes reste sur le site.

Nous allons tenter d’en faire ici l’inventaire des sources, des rus et des mares.

|

|

|

|

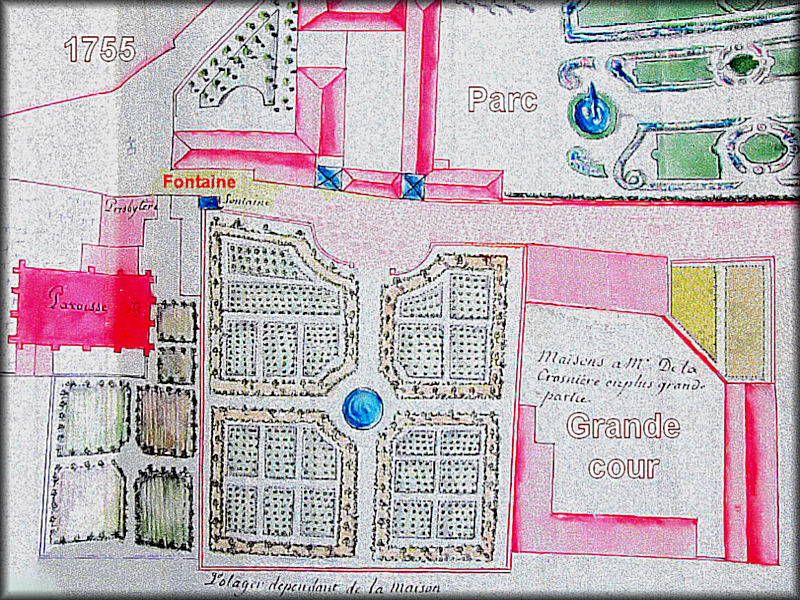

Les sources et Fontaines : Fontaine du clos Bertin.

Fontaine du clos Bertin.

Elle se situait au bout du chemin après la sortie de la voûte de la grande cour située près de l’église (voir plan). Elle alimentait un lavoir.

Fontaine Thiboust

Sur le chemin de Cormeilles, sur une terre plantée de peupliers se trouve une source d’eau appelée la fontaine Thiboust dite souvent « la fontaine qui bout ». Elle fut acquise en novembre 1684 par le sieur André Legrand propriétaire depuis 1680 du domaine compris entre les chemins d’Ermont et de Paris et limité par la paroisse de Sannois (aujourd’hui maison Suger et résidence du Parc).

En 1713, Henry Legrand son héritier, obtient du seigneur François Boutet l’autorisation de passer une canalisation de plomb au travers du pré Bateste pour alimenter son canal et ses fontaines en eau.

Fontaine des Boulangers.

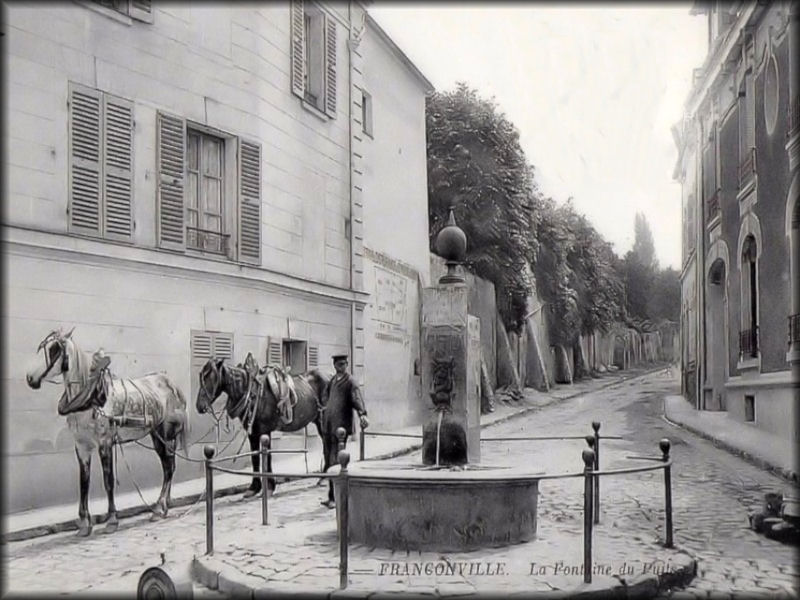

Cette fontaine est nommée ainsi car les boulangers de Franconville y puisaient l’eau dont ils avaient besoin pour fabriquer leur pain. En 1790 la fontaine est reconstruite. Sa reconstruction nécessite 2000 tuiles. Elle est de nouveau reconstruite en 1818 et en 1891 on y ajoute un lavoir et un réservoir.

source Saint-Marc.

Cette source disparaît lors de la construction de la déviation de la nationale 14 vers la fin des années 1950.

sources des Monfrais.

fontaine du Parc.

Elle se situait dans la descente de la rue Claude Bonne. Elle était surmontée de la statue de Rebecca, volée et retrouvée dans la cave d'une maison démolie lors de la rénovation. Elle se trouve maintenant devant la mairie. La fontaine a été transformée en jardinière.

source de la Pissotte, puis des Cotillons.

Le terme de Pissotte est donné car l’eau y dévalait de la côte en véritable ruisseau.

source des Rinvals.

Cette source alimentait le parc du comte d'Albon.

fontaine du Puits de la Barre alimentée par une source située plus haut.

Cette fontaine se situait dans l’actuel quartier des Fontaines, qui porte ce nom car on y dénombrait de nombreuses fontaines.

|

|

|

|

Les rus

Les principaux rus, issus de ruissellements naturels, sont situés au niveau du bois des Éboulures. Ils se perdaient en mares et marécages au fond de la vallée.

L’eau des rus ou des sources, a approvisionné des plans d’eau de grandes propriétés. Citons le bassin, construit par le comte d’Albon dans son parc (encore visible aujourd’hui dans le parc de la Résidence Leclerc), ainsi que les plans d’eau du parc Cadet de Vaux et du parc de Velut de la Crosnière (encore visible aujourd’hui dans le parc de la résidence du Parc)

Ru d’Avril.

Ce ru coulait surtout après les pluies importantes du printemps d’où son nom. Rus du bois des éboulures.

Aujourd’hui la plupart de ces rus ont disparu ou sont à sec.

Ru du Carroge.

Ce ru est cité dans un ouvrage de Brigitte Bedos, « La Châtellenie de Montmorency des origines à 1368, Aspects féodaux, sociaux et économiques. »

Ru des Espérances.

Autrefois à l’air libre, il a été progressivement canalisé pour être aujourd’hui invisible. Les eaux venaient de sources situées dans la colline. C’est à partir de ce lieu que commence à couler le ru des Espérances.

Le ru se dirigeait vers la place Saint Marc lieu où les Franconvillois faisaient les fêtes.

Le ru traversait la route de Pontoise au bas de la côte Saint Marc pour alimenter un abreuvoir près d’une ancienne forge.

Depuis des siècles la traversée de ce ru se faisait par un gué sur des dalles et ce n’est qu’en 1850 qu’un passage souterrain fut établi.

Ensuite il traversait le bas du parc du Comte d’Albon devenu la Résidence Leclerc, puis traversait le chemin de Taverny au niveau de l’école de la source.

Il se dirigeait à travers champs vers la rue du Plessis Bouchard au numéro 35 où nous pouvons entendre son fort débit puis se dirige vers les rues Hamelin et Henri.

Avant que ces rues soient créées, il se trouvait à cet endroit la propriété du baron amiral Hamelin. Il y avait aménagé un parc avec jardin chinois, canal et plan d’eau.

Suite à l’urbanisation de ce secteur, le ru sera canalisé en suivant la rue Hamelin puis le boulevard Toussaint Lucas et longera la rue Aline où il sera canalisé en 1950.

Après avoir traversé le Boulevard Maurice Berteaux, il se dirige vers les impasses Cadet de Vaux et Villa de Kock.

En 1950, il poursuivait son cours à l’air libre, rue de la station avec des garde-fous. Cette rue s’est nommée « Chemin de la Ribaudière ».

Un sentier devenu la rue Lucien Clément longeait le ruisseau qui passait aux extrémités de l’allée Cottard et celle de la rue Paulus pour aller sous la rue Parmentier.

Après la voie ferrée, il longeait le chemin des Espérances avant de pénétrer sur le territoire d’Ermont.

Il passe sous la gare d’Ermont-Eaubonne, traverse les « Cressonnières » à Saint Gratien, rejoint le ru qui descend de Montlignon pour alimenter le lac d’Enghien qui se déverse par un canal dans la Seine à Epinay.

Ru de la Pierre du Gué.

Il se franchissait à pied sur des pierres.

Les Mares

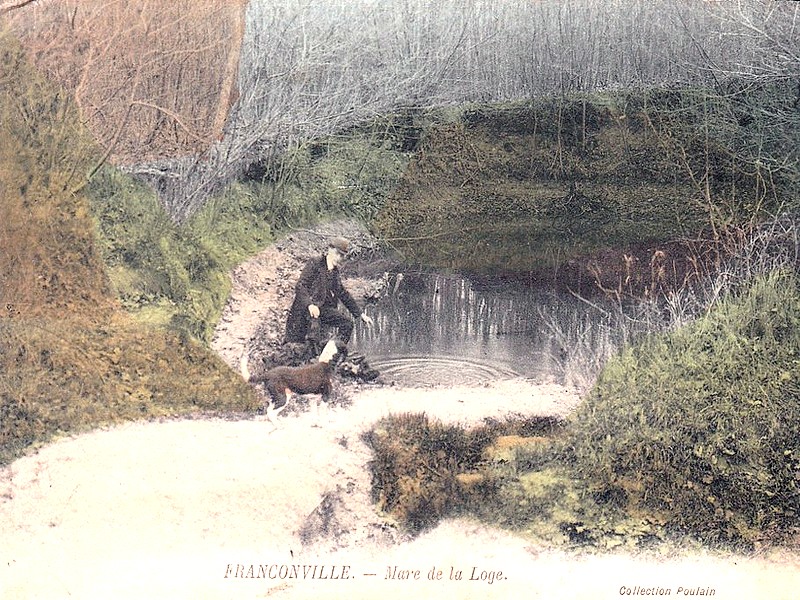

Mare de la Loge.

On la trouve sur des cartes postales anciennes, intitulées « Franconville mare de la loge », mais s’agit-il bien de Franconville la Garenne ? Selon les hypothèses, certains la situe près de la sablière qui se situait en haut de la rue de Cormeilles, d'autres vers les bois de Boissy ou des Montfrais ?

Mare des Noues

Située au point le plus bas de la commune. Elle a donné son nom à un quartier.

Mare du PlessisCette mare se trouvais au bord du chemin de la Croix d'en Bas, aujourd'hui rue de Taverny, proche de la chaussée Jules César.

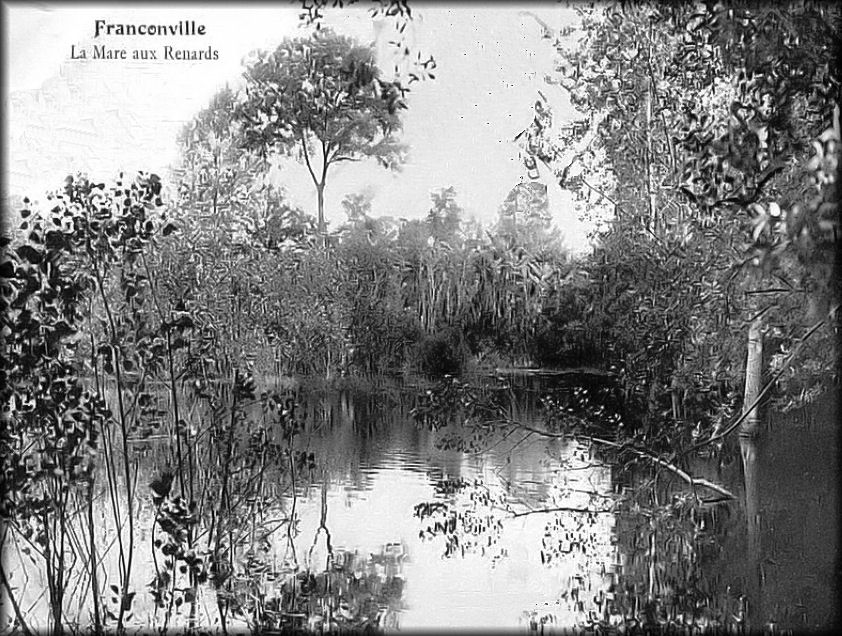

Mare aux Renards

Son nom est sans doute une déformation du nom Regnards, patronyme d’une ancienne famille de Franconville.

|

|

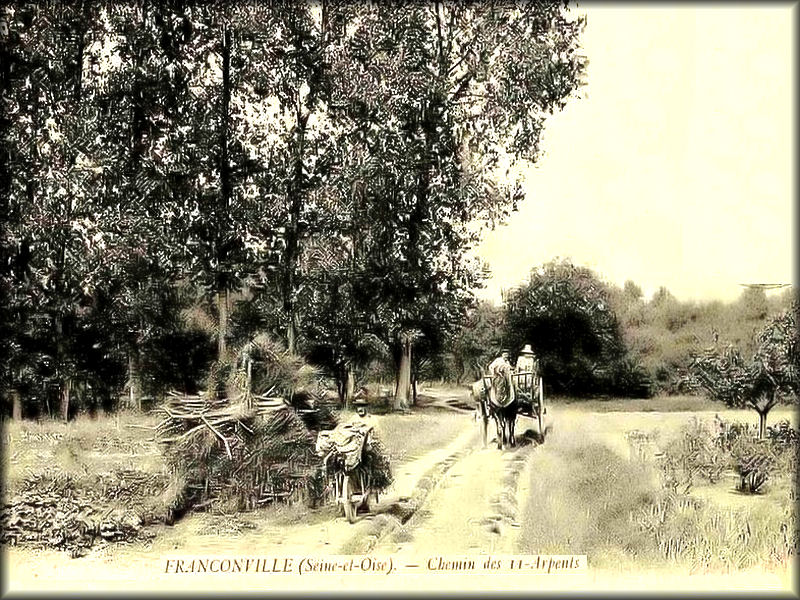

Franconville - les relais de poste

Par Pierre Boisaubert

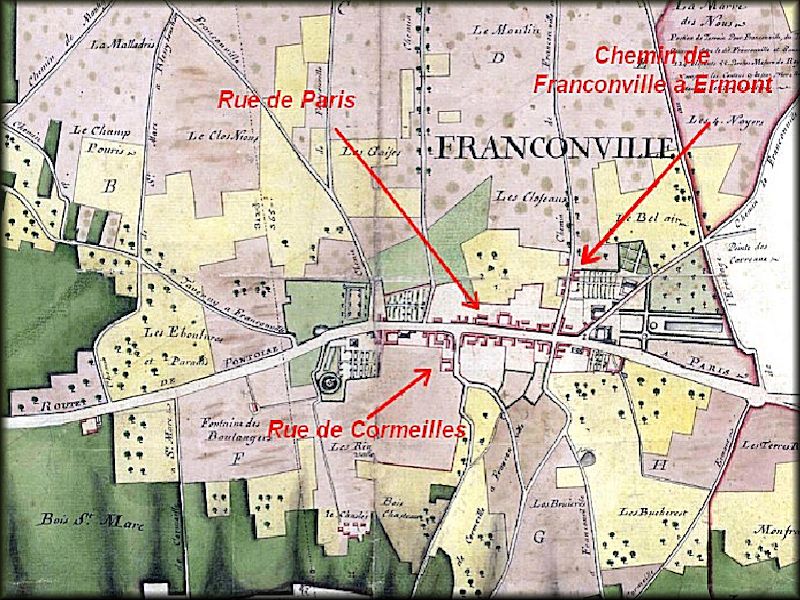

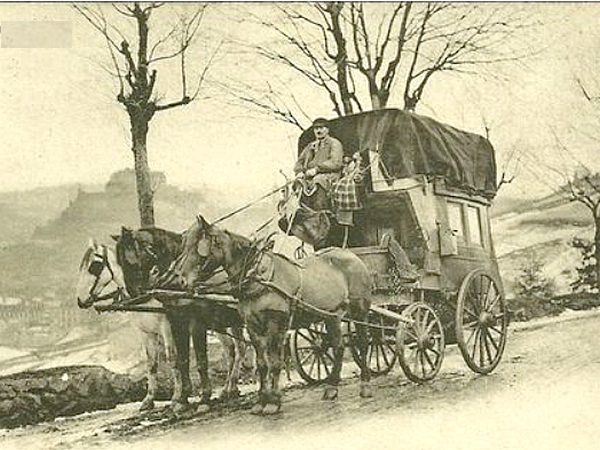

Franconville se situe sur l’axe reliant Paris à Rouen, le village se trouve être un lieu privilégié pour y établir des relais de postes aux chevaux.

C’est Louis XI qui institue les relais de poste et le service des chevaucheurs du Roi en 1468. Les itinéraires ne desservent que les lieus de situations militaires et ne sont établis qu'à titre provisoire. Ils n'acheminent que la correspondance du Roi. Les relais sont dirigés par des tenants-poste, précurseurs des maîtres de poste. Le maître de poste est une personne, souvent un chevaucheur sédentarisé, qui tient un relais de poste aux chevaux. Il fournit, moyennant certains avantages, des relais aux voitures de l'administration des postes. Il dirige plusieurs personnes autour de lui, domestiques, postillons, valets et lingères.

Louis XII ouvre le service à la disposition des voyageurs en 1506.

En 1630, Louis XIII nomme des maîtres de courriers agréés, chargés d'améliorer le fonctionnement des postes et de protéger les responsables des relais de la concurrence déloyale. La distance moyenne entre deux relais est d’environ 16 et 20 kilomètres. Soit environ 7 lieues, d’où le surnom des bottes de sept lieues portées par les postillons.

En 1672, est créée une "Ferme générale des Postes". Sous Louis XIV, l'argent que rapporte les échanges postaux est une manne pour celui-ci qui souhaite mieux contrôler la poste, pour son enrichissement personnel. Le « fermier » était chargé de la gestion des taxes.

Au XVIIIe siècle, le réseau routier français est réparé, modernisé et fortement développé.

Au début du XIXe siècle, on compte près de 1 400 maîtres de poste et 16 000 chevaux sont répartis dans les différents relais.

En 1827, la Poste aux lettres et la Poste aux chevaux sont officiellement unifiées. Les relais de poste évoluent, ils se complètent d’écuries, afin de permettre de poursuivre la route avec des chevaux frais, en auberges pour la restauration et en gîtes des voyageurs.

A Franconville, la première mention d’un relais de poste figure dans un acte de Jean Galleran tabellion à Franconville. Il indique qu’ Antoine de Brissard assure la charge de Maître de Poste.

En 1792 le relais de poste se situe à l’auberge de la Chasse Royale, dans une dépendance du château, 119 rue de Paris. Vers 1792, ce relais compte 5 postillons, 20 chevaux et 10 diligences. Le Maître de Poste est Nicolas Cretté.

En 1792 le relais de poste se situe à l’auberge de la Chasse Royale, dans une dépendance du château, 119 rue de Paris. Vers 1792, ce relais compte 5 postillons, 20 chevaux et 10 diligences. Le Maître de Poste est Nicolas Cretté.

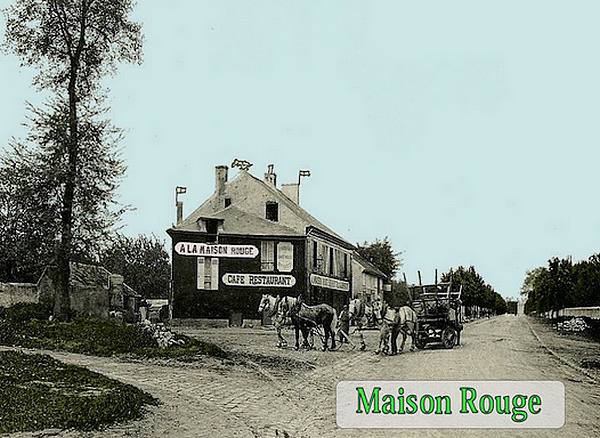

Un autre relais de poste se situait à l’auberge de la Maison Rouge, à l’entrée de Franconville limite de Sannois.

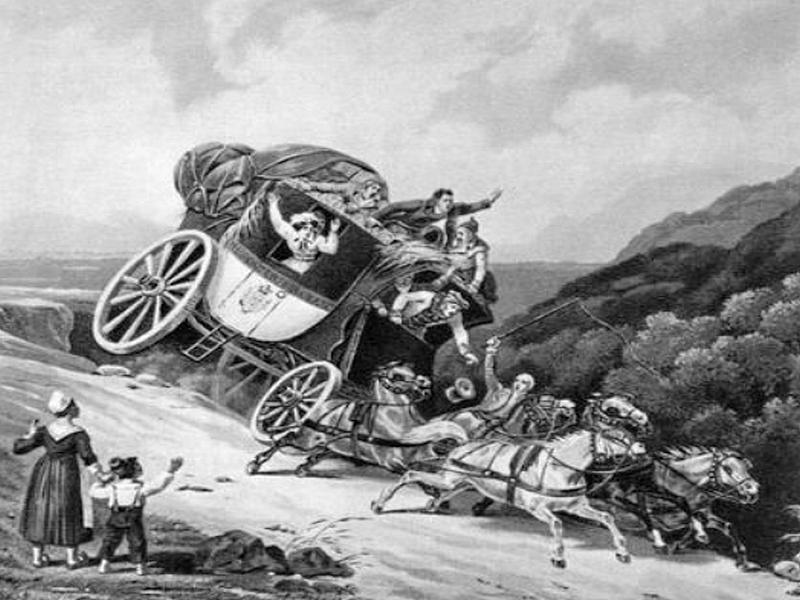

Dans son livre « Franconville la Garenne depuis le IX° siècle », H. Mataigne fait part de nombreux accidents de diligences qui eurent lieu dans la côte Saint Marc.

Les postillons devaient aller vite et arriver malgré tout. Beaucoup de diligences, entre 1677 et 1715, sur une route en terre battue, endommagée et pleine d’ornières, mal éclairée et bordée de fossés, versèrent.

Chaque année étaient portés au cimetière plusieurs voyageurs de tous âges et souvent non identifiés. En voici deux exemples :

Le 10 novembre 1673 au soir, a été enterré un pauvre homme natif de Bayonne, dont on n’a pu savoir le nom, pilote et matelot qui avait été pris sur mer par les Hollandais, puis par les Anglais.

Le 27 juillet 1701, a été enterré André Turgis, galérien, âgé d’environ 45 ans, natif de Coutances, condamné au service du Roi sur ses galères par sentence rendue à Avranches le 2 du présent mois, mort à la chaîne subitement hier entre 5 et 6 heures du soir sur le chemin de Pontoise, au lieu Franconville, et dont le corps a été porté et laissé chez René Saint, cabaretier, par le sieur Pierre Paulin argousin et ses gardes, qui conduisait la chaîne des galériens pour être inhumé. Pour l’inhumation des personnes mortes en chemin, il était nécessaire d’obtenir la permission du bailliage d’Enghien.

En 1791, devant la multiplication des accidents, la municipalité de Franconville vote une ordonnance pour limiter la vitesse dans sa traversée. Celle-ci n’a pas eu trop d’effets.

Franconville - les relais de poste

Par Pierre Boisaubert

Franconville se situe sur l’axe reliant Paris à Rouen, le village se trouve être un lieu privilégié pour y établir des relais de postes aux chevaux.

C’est Louis XI qui institue les relais de poste et le service des chevaucheurs du Roi en 1468. Les itinéraires ne desservent que les lieus de situations militaires et ne sont établis qu'à titre provisoire. Ils n'acheminent que la correspondance du Roi. Les relais sont dirigés par des tenants-poste, précurseurs des maîtres de poste. Le maître de poste est une personne, souvent un chevaucheur sédentarisé, qui tient un relais de poste aux chevaux. Il fournit, moyennant certains avantages, des relais aux voitures de l'administration des postes. Il dirige plusieurs personnes autour de lui, domestiques, postillons, valets et lingères.

Louis XII ouvre le service à la disposition des voyageurs en 1506.

En 1630, Louis XIII nomme des maîtres de courriers agréés, chargés d'améliorer le fonctionnement des postes et de protéger les responsables des relais de la concurrence déloyale. La distance moyenne entre deux relais est d’environ 16 et 20 kilomètres. Soit environ 7 lieues, d’où le surnom des bottes de sept lieues portées par les postillons.

En 1672, est créée une "Ferme générale des Postes". Sous Louis XIV, l'argent que rapporte les échanges postaux est une manne pour celui-ci qui souhaite mieux contrôler la poste, pour son enrichissement personnel. Le « fermier » était chargé de la gestion des taxes.

Au XVIIIe siècle, le réseau routier français est réparé, modernisé et fortement développé.

Au début du XIXe siècle, on compte près de 1 400 maîtres de poste et 16 000 chevaux sont répartis dans les différents relais.

En 1827, la Poste aux lettres et la Poste aux chevaux sont officiellement unifiées. Les relais de poste évoluent, ils se complètent d’écuries, afin de permettre de poursuivre la route avec des chevaux frais, en auberges pour la restauration et en gîtes des voyageurs.

A Franconville, la première mention d’un relais de poste figure dans un acte de Jean Galleran tabellion à Franconville. Il indique qu’ Antoine de Brissard assure la charge de Maître de Poste.

En 1792 le relais de poste se situe à l’auberge de la Chasse Royale, dans une dépendance du château, 119 rue de Paris. Vers 1792, ce relais compte 5 postillons, 20 chevaux et 10 diligences. Le Maître de Poste est Nicolas Cretté.

En 1792 le relais de poste se situe à l’auberge de la Chasse Royale, dans une dépendance du château, 119 rue de Paris. Vers 1792, ce relais compte 5 postillons, 20 chevaux et 10 diligences. Le Maître de Poste est Nicolas Cretté.

Dans son livre « Franconville la Garenne depuis le IX° siècle », H. Mataigne fait part de nombreux accidents de diligences qui eurent lieu dans la côte Saint Marc.

Les postillons devaient aller vite et arriver malgré tout. Beaucoup de diligences, entre 1677 et 1715, sur une route en terre battue, endommagée et pleine d’ornières, mal éclairée et bordée de fossés, versèrent.

Chaque année étaient portés au cimetière plusieurs voyageurs de tous âges et souvent non identifiés. En voici deux exemples :

Le 10 novembre 1673 au soir, a été enterré un pauvre homme natif de Bayonne, dont on n’a pu savoir le nom, pilote et matelot qui avait été pris sur mer par les Hollandais, puis par les Anglais.

Le 27 juillet 1701, a été enterré André Turgis, galérien, âgé d’environ 45 ans, natif de Coutances, condamné au service du Roi sur ses galères par sentence rendue à Avranches le 2 du présent mois, mort à la chaîne subitement hier entre 5 et 6 heures du soir sur le chemin de Pontoise, au lieu Franconville, et dont le corps a été porté et laissé chez René Saint, cabaretier, par le sieur Pierre Paulin argousin et ses gardes, qui conduisait la chaîne des galériens pour être inhumé. Pour l’inhumation des personnes mortes en chemin, il était nécessaire d’obtenir la permission du bailliage d’Enghien.

En 1791, devant la multiplication des accidents, la municipalité de Franconville vote une ordonnance pour limiter la vitesse dans sa traversée. Celle-ci n’a pas eu trop d’effets.