|

|

||||

|

La puissante abbaye de Saint Denis, par des échanges successifs, des acquisitions ou des donations, va se constituer un domaine connu sous le nom de "Clos Saint Denis" que Suger complétera. C'est dans les œuvres de l'abbé Suger, 1137, qu'il est mention officiellement de Franconville sous la forme de Francorum villa. Le premier seigneur connu de Franconville, Fouquet Bateste, s'installe rue de Cormeilles et y constitue un domaine "le Clos Bateste". Il établit son manoir à l'angle de la rue de Cormeilles et la route de Pontoise. Il fait construire la première église près de son manoir où il sera enterré en 1200. A coté des moines de Saint Denis, des seigneurs de Franconville viennent se dresser les seigneurs de Montmorency. La guerre de cent ans va stopper l'essor de Franconville la population est réduite en 1471 à 12 feux. A la fin du XVI° siècle la population est évaluée à 500 âmes. Au XVII°siècle, malgré la Fronde et les pillages, aucun événement important n'est à signaler. |

|

|||

Le XVIII° siècle est la grande époque de Franconville. Le village s'étire de l'église à la côte Saint Marc. Une activité intense par le passage quotidien des diligences et des voitures particulières. Franconville devient un lieu de séjour agréable à proximité de Paris. Bordé de plusieurs hôtelleries, relais de poste et maisons de plaisance. |

Cassini |

|||

|

|

||||

|

|

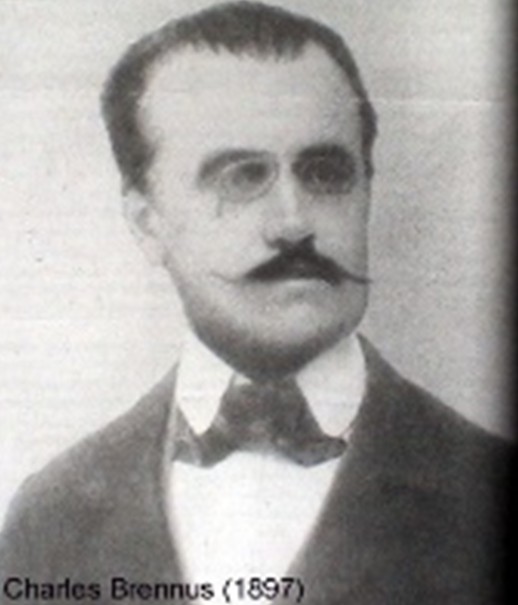

C. Brennus |

|||

BRENNUS et son bouclier par Bernard JOUMARIN et Roland CHANUDET

|

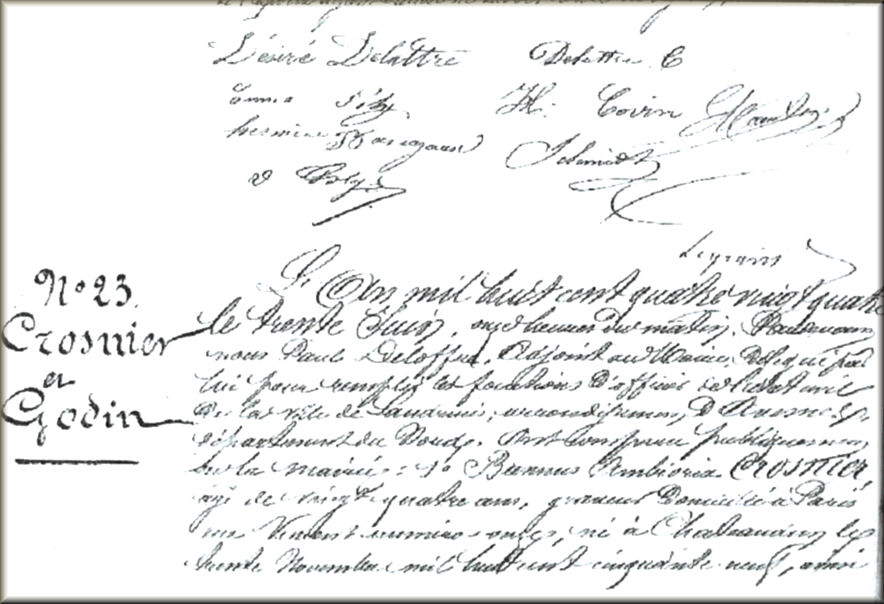

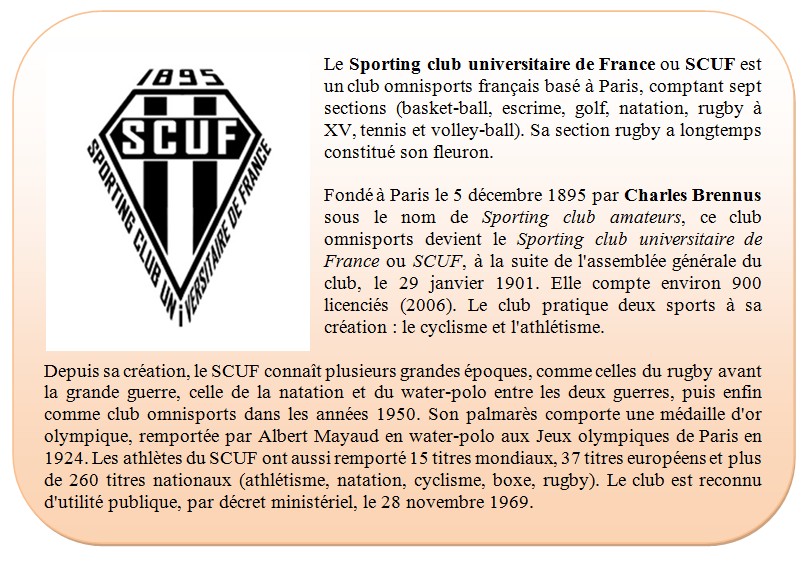

Brennus Ambiorix CROSNIER dit « CHARLES BRENNUS » nait à Châteaudun (Eure et loir). Dès 1896 on le retrouve comme dirigeant important de l’USFSA et membre de toutes les commissions cyclisme, athlétisme, rugby, natation, ainsi qu’au comité et son conseil à Paris. Il est nommé : de 1900 à 1919, président de USFSA - membre du jury des jeux Olympiques 1900 11/10/1920 USFSA devient Fédération Française de rugby sous la présidence de Octave LERY, Brennus en devient président d’honneur en 1921. En 1921 en tant que Président de la commission centrale de natation de l’union des sociétés françaises de sports athlétiques ; président d’honneur du Sporting club universitaire, et pour des services exceptionnels rendus aux œuvres d’éducation physique et de préparation au service militaire, il sera proposé le 01/02/1921 à la nomination de Chevalier de la légion d’honneur qu’il obtiendra le 23/02/1921 Il est aussi titulaire de la médaille coloniale, du titre d’officier de l’instruction publique et des palmes académiques. Brennus se retire de la vie sportive dès le début de la seconde guerre mondiale, quitte le quartier du Marais à Paris pour Le Mans où il résidera chez sa fille. Il meurt le 29/12/1943 au Mans à la suite d’une crise d’urémie à l’âge de 84 ans, et il sera inhumé dans le cimetière de Franconville le 04/04/1944 où se trouvent déjà son fils Maurice décédé en 1914 et sa femme Godin Laure décédée en 1916, dans une concession de 30 ans achetée par sa fille. En 1974, la tombe étant envahie par les herbes, et la concession échue, la mairie de Franconville chercha à contacter la famille pour renouveler la dite concession, mais ses courriers restant lettres mortes, décide de transférer les restes de Charles Brennus dans l’ossuaire municipal. La dépouille de Charles Brennus, pionnier et père du rugby, sera épargnée grâce à l’intervention de Jacques Viardot entrepreneur local de marbrerie des pompes funèbres, et ancien coureur cycliste professionnel qui en son temps avait couru avec Robert CHAPATTE devenu par la suite patron des sports sur Antenne2. « Comme ils étaient restés très amis, il l’a appelé, raconte Jean-Jacques Viardot, qui a repris l’entreprise paternelle. Dans la demi-heure Chapatte alertait Roger COUDERC, qui prévenait la fédération française de rugby ». La famille du rugby se saisit du dossier dès le mois de février 1980 et sollicite le renouvellement de la concession, obtient celui-ci en novembre 1980, choisit un autre emplacement pour la sépulture en achetant une concession cinquantenaire à partir du 17 septembre 1981, fait exécuter une réplique en résine du bouclier de Brennus sur la stèle, et inscrire sur la pierre tombale en lettres dorées « CHARLES BRENNUS père du rugby français » mais glissant malencontreusement dans la date de son décès 1944 au lieu de 1943. Son inauguration eut lieu le 21/11/1981 à la demande des dirigeants du club de Franconville, au cimetière. « En accord avec la fédération française de rugby et du comité d’ile de France, on a décidé de faire poser sous le bouclier une plaque en laiton avec le palmarès mis à jour chaque année. » indique Paul Goze, le président de la ligue nationale de rugby le 12/06/2015 au journal l’Equipe, on a le temps de voir venir car il y a la place pour 37 futurs champions après la finale du Top 14: Stade Français-Clermont »

|

|

|

|

|

|

André WARENDEUF Par Pierre Boisaubert

Par Pierre Boisaubert

Celui que l'on surnommait "la légende vivante" de Franconville

Après Jean Veillon, historien d'Eaubonne, c'est André Warendeuf, une autre

Pour lui rendre hommage, j'ai décidé de publier de nouveau son témoignage exceptionnel qu'il m'avait livré : il m'avait raconté dans le détail son itinéraire dans l’Éducation nationale

Témoignage recueilli en 2008

André Warendeuf raconte "son" école : une belle leçon !

Je n’ai pas fréquenté d’école maternelle : ma mère m’avait appris à lire, à écrire et compter vers 4-5 ans. Je suis entré à l’école le 1er octobre 1924 à 6 ans dans une école à 5 classes plus une classe de cours complémentaire dans une ville du département de la Somme de six mille habitants : Roye. Mes parents venaient d’y emménager comme gérants d’une succursale de La Ruche. Nous avions le magasin, éclairé à l’électricité et chauffé l’hiver par un petit poêle rond.

Conditions de vie difficiles

Le logement comprenait au rez-de-chaussée une cuisine pas grande et une salle. Il n’y avait pas de courant alors on utilisait des lampes à pétrole. Il y avait un robinet dans l’évier de la cuisine : c’était là que nous nous lavions l’un après l’autre. Une cuisinière en fonte avec four y fut installée. Elle servait à faire la cuisine et chauffait toute la cuisine. La nuit, rien ne chauffait. Dans les lits, l’hiver, on emportait une brique chauffée au four et entourée de chiffons. A l’étage, il y avait quatre chambres, toujours sans lumière. Et tout en haut un immense grenier éclairé par des fenêtres à tabatière. Les WC étaient dans la petite cour, un trou sans siège. Dans cette cour étaient rangés un tas de bidons d’essence de 5 litres car les automobilistes achetaient l’essence par bidons. On rendait un bidon vide pour en avoir un plein. Si ce n’était pas la même marque, il fallait transvaser d’un bidon dans un autre ce qui était dangereux car on s’éclairait avec une lampe-tempête.

Roye avait été entièrement détruite au cours de trois batailles de Picardie en 1916 et 1918. Pendant des années, j'ai rôdé dans des restes de maisons, dans des caves effondrées. Ça bâtissait partout, des maçons italiens surtout.

L’école où j’allais, on y travaillait très bien avec, à part le CP de Mle Deloffre, des instituteurs. La discipline y était sévère et les punitions nombreuses. A 12 ans, au cours supérieur, j’ai eu le certificat d’études comme presque tous les écoliers et pourtant ce n’était pas facile !

Au programme :

- dictée où une faute enlevait 2 points sur 10 (à 5 fautes c’était l’échec),

- deux problèmes où il fallait imaginer une suite de raisonnements,

- une rédaction et un texte sur un sujet imposé,

- l’Histoire de France des Gaulois à la guerre de 14-18,

- la géographie de la France avec ses montagnes, fleuves, côtes, départements et villes, ressources. Et en plus les principaux fleuves, montagnes, mers des états du monde.

- des sciences avec un peu de chimie, de physique, de sciences naturelles, humains, animaux et plantes.

Pendant la scolarité, les «leçons de choses» présentaient les leviers, les pompes, la machine à vapeur, l’oxygène, l’hydrogène, les gaz carbonique et sulfurique, les humains et les animaux avec leurs organes et fonctions, les plantes. Jamais une leçon ne se faisait sans présentation de l’objet ou expérience (chat, grenouille, hanneton, etc.,) ou fabrication de produits chimiques à étudier. C’était un enseignement adapté à l’époque, simple et suffisant pour meubler le cerveau !

Discipline de fer à l’École normale

A 12 ans, la plupart des élèves partaient en apprentissage : boucher, charcutier, boulanger, maçon, mécanicien, peintre, vitrier. Il y avait d’immenses ateliers des chemins de fer car il avait fallu refaire les voies, les gares, le matériel roulant détruits entièrement pendant la guerre. Beaucoup y allaient travailler.

Quelques bons élèves étaient invités au cours complémentaire pour 4 années. Ça se passait dans une seule classe, le directeur arrivait à faire travailler les quatre niveaux, une quarantaine d’élèves. On préparait le brevet simple passé à 16 ans. Il se passait dans une grande salle pour tout le département. On passait en même temps le concours d’entrée à l’École Normale d’instituteurs. J’ai passé cet examen, nous étions 208, j’avais ce numéro avec mon W ! J’ai été reçu 6ème. La promotion 34-37 comptait 27 élèves. Habituellement il y en avait 36, mais on parlait d’économies… Dans cet établissement où nous étions soumis à une discipline de fer, il fallait porter en permanence un complet avec cravate, plus une blouse grise. Chaque jour, nous travaillions plus de 11 heures : cours, études et devoirs. Le jeudi et le dimanche, on sortait de 13h30 à 16h30. Nous devions porter un chapeau, un manteau, des gants, défense de se balader en bandes. Un dimanche par mois, il y avait une « grande sortie » de 8h du matin à 19h.

Quel changement avec ma vie chez mes parents !

Pour apprendre le métier, il y avait accolé à l’école normale, une « école annexe » de trois classes. La première année, nous allions écouter des leçons faites par l’instituteur ou un élève-maître de 2ème ou 3ème année. Il fallait fournir un compte rendu, une critique, une analyse. La deuxième année, on faisait des leçons de toutes les matières dans une classe et subir la critique des maîtres. La troisième année, nous tenions une classe pendant une semaine, trois fois dans l’année.

Toutes les semaines, il y avait une « leçon modèle » faite par un élève de 3ème année devant toute l’école, les professeurs, les maîtres de l’école annexe avec discussions ensuite.

Ainsi formés quand nous quittions l’école, avec le brevet supérieur si nous l’avions réussi, nous étions capables de tenir une classe, l’apprentissage se continuant à l’usage.

Arrivée à Franconville

Comme mes parents avaient déménagé (les ateliers de Roye ayant fermé), je résidais en Seine-et-Oise. L’année 1938, je fus nommé à Argenteuil à l’école Ambroise Thomas qui comprenait 15 classes. J’enseignai dans un cours préparatoire de 64 élèves. Beaucoup de petits étaient malades les uns après les autres et il fallait faire du rattrapage. Il y avait 3 CP et quand un maître manquait, c’était moi qu’on envoyait pour le remplacer, ma classe étant répartie dans les deux autres CP. J’ai appris à lire à mes élèves avec un syllabaire (qui commençait par EPI, PIPE,…) : c’était la méthode syllabique qui donnait de bons résultats, les élèves savaient lire et écrire. J’ai passé là le Certificat d’aptitudes à l’éducation, en mai 1938. J’ai été reçu.

A la rentrée de 1938, j’avais toujours un CP. Un nouveau directeur avait été nommé, M. Busseraud qui a décidé que nous employions une autre méthode, la méthode globale. Je ne l’ai pas fait malgré son insistance.

Au début de novembre 1938, je partis aux armées jusqu’en 1945.

Prisonnier de guerre

M. Warendeuf a été fait prisonnier en Belgique dès la fin mai 1940 lors de l’attaque des Allemands. Il est transféré ensuite au camp Oflag IVD situé entre Dresde et Berlin.

J’ai été libéré le 23 avril 1945 par les Russes puis notre groupe rendu aux Américains en échange d'autant de Polonais. Je suis revenu chez mes parents et tout de suite parti à la recherche d’une carte d’alimentation… »

A la rentrée 1945, j’avais été nommé à Franconville, à l’école Ferdinand Buisson, une année au CE1, une autre au CM1 puis au CM2 jusqu’en 1963, puis 4 ans dans une classe de fin d’études qui rassemblait ceux qui n’étaient pas partis au collège ou lycée. La dernière année, une réforme avait fait que je recevais dans ma classe (année 1966-67) tous ceux qui avaient 13 ans, certains des écoles Carnot ou de Jules Ferry savaient à peine lire, sortant parfois du CE2. Pas question de travailler normalement et peu réussissaient à 14 ans au Certificat d’Études. D’ailleurs cet examen était bien dévalué : on n’enlevait plus qu’un point par faute...

Directeur en 1967

Après avoir été reçu au concours de Directeur de l’école, j’obtins en 1967 la direction de l’école de garçons de l’Épine Guyon. Elle n’ouvrit qu’à 4 classes sur 15 bâties ; j’y repris la classe de cours moyen et envoyai au CEG (collège d’enseignement général) puis au CES (collège d’enseignement secondaire) la presque totalité de mes élèves. Je crois que je les préparais bien. J’avais subi moi-même comme élève, puis comme maître, les instructions et programmes officiels de 1923. C’était une merveille écrite par des amis de l’école publique. Chaque cours savait ce qu’il fallait faire dans l’année, c’était net et en même temps très agréable à lire et à appliquer.

Par la suite, venus d’esprits fertiles en illusions, on a commencé à attaquer ce qui se faisait : suppression des devoirs du soir qui permettaient aux parents d’être au courant de ce que faisaient leurs enfants, suppression du travail à l’étude surveillée, suppression des notes et classements car ça « traumatisait » certains élèves, démolition des estrades qui permettaient aux maîtres de surveiller le travail, suppression du samedi après-midi, le samedi matin perdant lui aussi de l’importance, travail en équipe dans lesquelles un ou deux élèves travaillent et les autres beaucoup moins, diminution de la position supérieure de l’enseignant qu’on va jusqu’à tutoyer…

Et on s’étonne maintenant du bon niveau des élèves…

André Warendeuf

NB André Warendeuf est décédé le 1er mai 2013.

Source « le Journal de François ». Publié le : 09-05-2013.

André VAQUIER 1886-1976 Par Allain Prigent

Né le 12 septembre 1886 à Sainte-Catherine-de-Fierbois (Indre et Loire). Il resta attaché à son pays natal, venu jeune dans la région parisienne. Il fit ses études au lycée Henri IV de Paris. Préférences historiques dans les études lui valurent d’être désigné pour les épreuves du concours général. Ce fut là pour André Vaquier son premier envol vers sa future carrière de Chartiste. En novembre 1906, il fut admis au concours de l’École Nationale des Chartes. Le 10 février 1911, il fut nommé archiviste-paléographe, après avoir soutenu une thèse sur un sujet d’histoire : La grande confrérie Notre-Dame aux prêtres et aux bourgeois de Paris.

C’est d’ailleurs dans l’Ile de France que se déroula sa vie professionnelle. Il entra le 15 septembre 1913 à la Bibliothèque historique de la ville de Paris.

Puis ce fut la guerre de 1914-1918 : il reçut le grade de lieutenant et deux belles citations.

A la Bibliothèque historique de la ville de Paris, on lui doit en particulier l’aménagement d’un fonds important relatif à la Révolution de 1848 et la mise en ordre de la vaste série Actualités, où sont classés des articles de journaux et autres informations sur les évènements quotidiens de Paris.

André Vaquier nous apporte de nombreux écrits : note sur L’hôpital Saint Louis ; L’histoire et le roman dans « les Dieux ont soif »

De nouveau militaire en 1940, fait prisonnier, il connut durant une année les tristesses de la captivité dans le morne Oflag XIII, près de Nuremberg. Libéré il poursuit sa carrière à la Bibliothèque historique ; conservateur, il fut admis à la retraite en 1946.

A la retraite, il pu se livrer à d’importantes études sur l’histoire de Paris. Fixé à Franconville il fut amené à s’intéresser au passé de notre région.

Bibliographie pour Franconville

C’est pour Franconville que la bibliographie d’André Vaquier est particulièrement ample et importante.

Les jardins du comte d’Albon à Franconville-la-Garenne, dans Paris et Ile-de-France, Mémoires publiées par la Fédération des Soc. Hist. et archéol. tome VIII 1956.

Un philanthrope méconnu : Cadet de Vaux (1743-1828) avec appendice sur les idées originales de Cadet de Vaux. 1957-1958

Les quarante-huit verres d’eau chaude de Cadet de Vaux Ed. en 1959

La Constitution civile du clergé à Franconville-la-Garenne dans Mém. Soc. Hist. de Pontoise 1960

Le droit pour Franconville-la-Garenne a un lit à l’hôpital d’Argenteuil 1960

Les deux aveugles de Franconville (1794) Ed. en 1961

Du nom de Franconville dans Mém. Soc.hist. Pontoise 1965

La société populaire de Franconville dans Mém. Soc.hist. Pontoise 1967

Notes sur la poste à Franconville dans Bull. Soc.hist. Pontoise 1969 n°14

Une famille d’échevins parisiens au début du XVIII siècle, les Boutet dans Bull. Soc.hist. Pontoise 1972 n°17-18

Une demeure en péril à Franconville

Lettre de Jean-Julien Avoine, évêque constitutionnel de Versailles du 4 mars 1793 (mariage célébré à Franconville) extrait de la revue d’histoire de l’église de France.

La confrérie de Charité de Franconville-la-Garenne (1754-1791) dans Mém. Soc.hist. Pontoise LXV, 1975

Si Franconville m’était conté, dans Bull. Soc.hist. Pontoise 1977 n°23

Inventaire des archives municipales de Franconville-la-Garenne

Musée Cadet de Vaux

En novembre 1975, ouverture du musée concernant un ensemble de documents sur la vie locale et sur les personnages marquants qui vécurent à Franconville sous la Révolution.

Source : Société Historique et Archéologique de Pontoise et Vexin (bull. semestriel n° 23

Les MISSIONS Par Pierre Boisaubert

1994

STS-66 fut la 13e mission de la navette spatiale Atlantis.

Équipage :

Commandant : Donald R. McMonagle,

Pilote : Curtis L. Brown,

Spécialiste de mission : Scott E. Parazynski,

Spécialiste de mission : Joseph R. Tanner,

Spécialiste de mission : Jean-François Clervoy,

Spécialiste du chargement : Ellen Ochoa .

Objectifs : Étude de l'atmosphère, observations astronomiques (notamment du Soleil) et troisième expérimentation du laboratoire Atlas.

Déroulement du vol : Le décollage du 3 novembre 1994 est retardé de 3 minutes et 43 secondes à T-5 minutes, le temps que les managers décident si la météo capricieuse sur trois sites d'atterrissages d'urgence est un problème.

C'est le troisième et dernier vol du laboratoire Atlas. À bord d'Atlantis, notons la présence du français Jean-François Clervoy, second français sur la navette après Patrick Baudry en 1985. Les sept instruments principaux d'Atlas, dont plusieurs venant d'Europe devront étudier le Soleil, les interactions entre la haute atmosphère et le vide, la composition de l'exosphère et de la thermosphère, la couche d'ozone, l'énergie et le rayonnement solaire, la chimie et les mécanismes du réchauffement de l'atmosphère terrestre, l'influence de l'ozone sur les températures à l'échelle mondiale et la distribution des gaz atmosphériques sur l'ensemble du globe. Par ailleurs, il est prévu d'étudier le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique afin de prévoir son évolution et de connaître son impact sur les mécanismes de l'absorption des rayonnements solaires. Toutes ces mesures pourront être croisées avec les données du satellite UARS lancé par Discovery en 1991, cela permettra de visualiser l'évolution des échanges entre le soleil et l'atmosphère sur 3 ans.

Le deuxième objectif principal du vol est de déployer puis de récupérer la plateforme SPAS équipée de CRISTA, un ensemble de télescopes et d'instruments américano-allemands dont un militaire qui doivent effectuer des recherches sur les rayons ultraviolets à grande longueur d'onde, étudier le Soleil et la composition chimique de la haute atmosphère. Le premier jour de vol, l'équipage active les différentes charges utiles et commence les expériences. Le lendemain, la plateforme SPAS (Shuttle PAllet Satellite) avec CRISTA est déployée et lâchée normalement, elle sera récupérée 8 jours plus tard chargée de données, après avoir suivi la navette de 24 à 44 miles de distance (soit de 40 à 70 km). Pendant la mission, l'équipage se partage en deux équipes pour améliorer l'ergonomie à bord.

Aucun incident important n'est à signaler hormis la défaillance de l'expérience MAS (Millimeter-Wave Atmospheric Sounder) le 2e jour de vol, elle ne pourra pas être réparée. Après avoir achevé les expériences, récupéré SPAS et désactivé Atlas, l'équipage entame les préparatifs de rentrée. Une moisson colossale de données a été récoltée. L'atterrissage prévu au Kennedy Space Center est détourné à Edwards AFB en raison des vents et de la pluie en Floride, provoqués par la tempête tropicale Gordon.

STS-84 fut la dix-neuvième mission de la navette spatiale Atlantis et la huitième du programme russo-américain Shuttle-Mir.

Équipage :

Commandant : Charles J. Precourt,

Pilote : Eileen M. Collins,

Spécialiste de mission : Carlos I. Noriega,

Spécialiste de mission : Edward T. Lu,

Spécialiste de mission : Jean-François Clervoy,

Spécialiste de mission : Elena Kondakova.

Objectifs : Le 15 mai 1997, la navette spatiale Atlantis décollait du Centre spatial Kennedy, en Floride, à destination de la station spatiale Mir. A son bord, l'astronaute français Jean-François Clervoy, qui effectuait son deuxième vol spatial.

Objectifs : Le 15 mai 1997, la navette spatiale Atlantis décollait du Centre spatial Kennedy, en Floride, à destination de la station spatiale Mir. A son bord, l'astronaute français Jean-François Clervoy, qui effectuait son deuxième vol spatial.

Huitième mission du programme « Shuttle-Mir » engagé en 1994 entre les États-Unis et la Russie, la mission STS-84 constituait le sixième amarrage de la navette Atlantis à la station Mir. Cinq hommes (dont le Français Jean-François Clervoy) et deux femmes (l'Américaine Eileen Colins, pilote de la navette, et la Russe Elena Kondakova) rejoignaient ainsi l'équipage Mir-23 (les Russes Alexandre Lazoutkine et Vassili Tsibliev et l'Américain Jerry Linenger), qui venait de vivre un séjour particulièrement mouvementé à bord de la station russe : un feu provoqué par un générateur d'oxygène de secours, des pannes de différents systèmes embarqués, une quasi-collision avec le vaisseau-cargo Progress-33 lors d'un test du système d'amarrage manuel, et une panne totale d'alimentation électrique, qui entraîna un mouvement incontrôlé de la station... Mike Foale releva son compatriote et rentra en octobre 1997, après avoir, lui aussi, frôlé la catastrophe le 25 juin, lorsque le Progress M-34 heurta le module Spektr, entraînant sa dépressurisation.

Actualité Espace Actualité Histoire 15 mai 2017 | Par Pierre-François Mouriaux

Il y a 20 ans débutait la mission STS-84.

L'équipage “assis” autour de la table à manger du module de base de Mir. © Photo NASA/Tezio Cortez.

L'équipage “assis” autour de la table à manger du module de base de Mir. © Photo NASA/Tezio Cortez.

Le 15 mai 1997, la navette spatiale Atlantis décollait du Centre spatial Kennedy, en Floride, à destination de la station spatiale Mir. A son bord, l'astronaute français Jean-François Clervoy, qui effectuait son deuxième vol spatial.

Huitième mission du programme « Shuttle-Mir » engagé en 1994 entre les États-Unis et la Russie, la mission STS-84 constituait le sixième amarrage de la navette Atlantis à la station Mir. Cinq hommes (dont le Français Jean-François Clervoy) et deux femmes (l'Américaine Eileen Colins, pilote de la navette, et la Russe Elena Kondakova) rejoignaient ainsi l'équipage Mir-23 (les Russes Alexandre Lazoutkine et Vassili Tsibliev et l'Américain Jerry Linenger), qui venait de vivre un séjour particulièrement mouvementé à bord de la station russe : un feu provoqué par un générateur d'oxygène de secours, des pannes de différents systèmes embarqués, une quasi-collision avec le vaisseau-cargo Progress-33 lors d'un test du système d'amarrage manuel, et une panne totale d'alimentation électrique, qui entraîna un mouvement incontrôlé de la station... Mike Foale releva son compatriote et rentra en octobre 1997, après avoir, lui aussi, frôlé la catastrophe le 25 juin, lorsque le Progress M-34 heurta le module Spektr, entraînant sa dépressurisation... Le séjour à bord de la station, qui dura près de 5 jours, fut l'occasion d'un repas extraordinaire, que Jean-François Clervoy décrivit dans les colonnes de la revue l'Astronomie, en septembre 2002 : « Ce fut le plus mémorable de tous mes dîners. La journée avait été très longue et les activités intenses. Nous voulions avoir fini à l’heure pour ne pas perdre une seconde de cette « virée » entre copains. Exceptionnellement, pas une alarme n’avait retenti dans Mir pendant les trois heures entières qu’avait duré le repas. Côté navette, un seul signal avait forcé l’un d’entre nous (Carlos [Noriega], toujours très dévoué) à jeter un coup d’œil dans le cockpit, situé à l’autre bout du complexe. Il s’agissait d’un avertissement de fin de remplissage d’un réservoir d’eau de la navette. Le plus remarquable fut l’absence totale d’appel du « sol » qui, bien que cela n’apparaisse pas explicitement dans le plan de vol, savait au vu des 3 heures bloquées pour les dix membres d’équipage qu’un évènement spécial avait lieu. Par la suite, je prenais tous les repas dans Mir en y amenant ma nourriture piochée péniblement dans les tiroirs de rangement de la navette où les sachets étaient tassés si fort que l’on s’énervait facilement à essayer d’en extraire un ou deux sans déranger le reste. A l’approche de chaque repas, je me réjouissais à l’avance de retrouver mes amis, comme lors d'une sortie au restaurant, pour le partager avec eux. Ce soir-là, il y en avait pour tous les goûts en qualité et quantité, ce qui comptait pour Ed [Lu], le plus grand consommateur d’entre nous. Goûter au foie gras dans l’espace, déguster le canard confit à la sauce bordelaise aux cèpes ou le bœuf au barbecue texan en buvant de la Chi Cha du Pérou, avaler des confiseries chinoises avec de la tisane bio ou savourer les fromages de chèvre de famille et terminer par la meilleure glace jamais consommée dans l’espace accompagnée de navettes en chocolat et de pralines belges, le tout en apesanteur avec hublots sur fond de Terre… Voici les ingrédients qui composèrent une soirée rare mais gravée en encre indélébile dans notre mémoire. »

Le séjour à bord de la station, qui dura près de 5 jours, fut l'occasion d'un repas extraordinaire, que Jean-François Clervoy décrivit dans les colonnes de la revue l'Astronomie, en septembre 2002 : « Ce fut le plus mémorable de tous mes dîners. La journée avait été très longue et les activités intenses. Nous voulions avoir fini à l’heure pour ne pas perdre une seconde de cette « virée » entre copains. Exceptionnellement, pas une alarme n’avait retenti dans Mir pendant les trois heures entières qu’avait duré le repas. Côté navette, un seul signal avait forcé l’un d’entre nous (Carlos [Noriega], toujours très dévoué) à jeter un coup d’œil dans le cockpit, situé à l’autre bout du complexe. Il s’agissait d’un avertissement de fin de remplissage d’un réservoir d’eau de la navette. Le plus remarquable fut l’absence totale d’appel du « sol » qui, bien que cela n’apparaisse pas explicitement dans le plan de vol, savait au vu des 3 heures bloquées pour les dix membres d’équipage qu’un évènement spécial avait lieu. Par la suite, je prenais tous les repas dans Mir en y amenant ma nourriture piochée péniblement dans les tiroirs de rangement de la navette où les sachets étaient tassés si fort que l’on s’énervait facilement à essayer d’en extraire un ou deux sans déranger le reste. A l’approche de chaque repas, je me réjouissais à l’avance de retrouver mes amis, comme lors d'une sortie au restaurant, pour le partager avec eux. Ce soir-là, il y en avait pour tous les goûts en qualité et quantité, ce qui comptait pour Ed [Lu], le plus grand consommateur d’entre nous. Goûter au foie gras dans l’espace, déguster le canard confit à la sauce bordelaise aux cèpes ou le bœuf au barbecue texan en buvant de la Chi Cha du Pérou, avaler des confiseries chinoises avec de la tisane bio ou savourer les fromages de chèvre de famille et terminer par la meilleure glace jamais consommée dans l’espace accompagnée de navettes en chocolat et de pralines belges, le tout en apesanteur avec hublots sur fond de Terre… Voici les ingrédients qui composèrent une soirée rare mais gravée en encre indélébile dans notre mémoire. »

1999

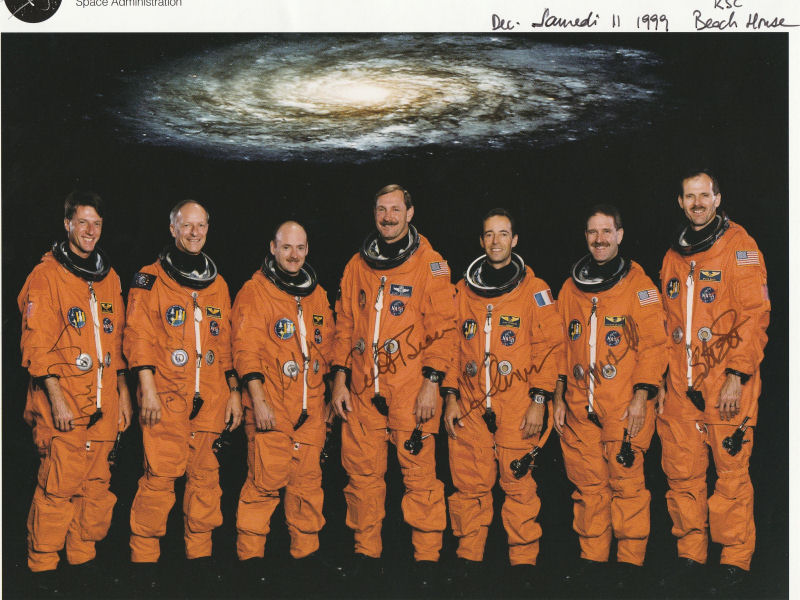

STS-103 est la vingt-septième mission de la navette spatiale Discovery.

STS-103 est la vingt-septième mission de la navette spatiale Discovery.

Équipage :

Commandant : Curtis L. Brown,

Pilote : Scott J. Kelly,

Spécialiste de mission : Steven L. Smith,

Spécialiste de mission : C. Michael Foale,

Spécialiste de mission : John M. Grunsfeld,

Spécialiste de mission : Claude Nicollier,

Spécialiste de mission : Jean-François Clervoy.

Objectifs : L'objectif principal de la mission STS-103 était la maintenance du télescope spatial Hubble.  La mission STS-103 a connu quatre jours de sorties extra-véhiculaires (EVA), où tous les quatre participants ont travaillé par paires ou en jours alternés pour réparer et restaurer le télescope.

La mission STS-103 a connu quatre jours de sorties extra-véhiculaires (EVA), où tous les quatre participants ont travaillé par paires ou en jours alternés pour réparer et restaurer le télescope.

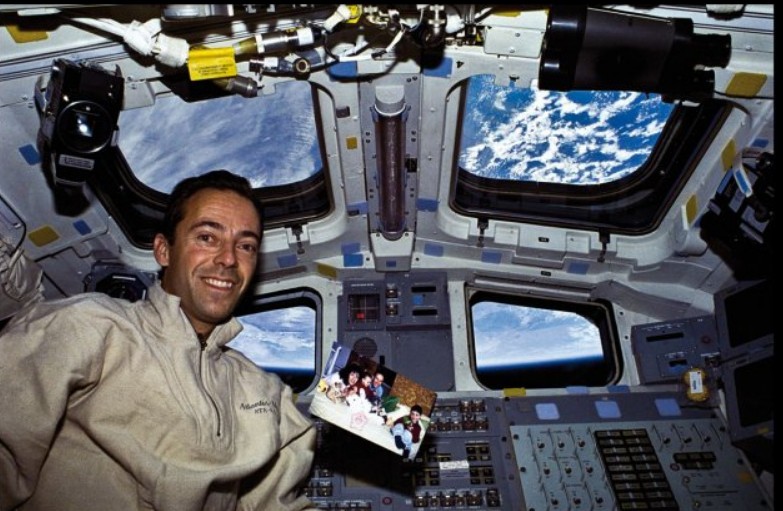

la mission pour la science. La troisième mission en décembre 1999 à bord de Discovery, STS-103, était consacrée à la réparation et l’amélioration du télescope spatial Hubble (HST). J’étais l ’ingénieur navigant pendant les phases de lancement, de rendez-vous et de rentrée atmosphérique. Je pilotais le bras robotique pour la capture, le lâcher du télescope et le déplacement de mes coéquipiers pendant leurs trois sorties dans le vide. Deux mois avant le décollage, le télescope était devenu inutilisable suite à plusieurs pannes de gyroscopes. Plusieurs milliers de scientifiques attendaient impatiemment sa réparation. D’après les  découvertes faites grâce au HST, les spécialistes s’accordent à lui reconnaître la même gloire qu’à la première lunette astronomique inventée par Galilée. L’orbite du HST est la plus haute jamais atteinte par la navette. J’ai pu contempler notre planète à plus de 600 km de hauteur, deux fois plus loin que lors de mes vols spatiaux précédents.

découvertes faites grâce au HST, les spécialistes s’accordent à lui reconnaître la même gloire qu’à la première lunette astronomique inventée par Galilée. L’orbite du HST est la plus haute jamais atteinte par la navette. J’ai pu contempler notre planète à plus de 600 km de hauteur, deux fois plus loin que lors de mes vols spatiaux précédents.

Combinée à la brillance maximale de la pleine lune, j’ai joui d’un spectacle exceptionnel de la zone d’ombre de la Terre marquée par la phosphorescence magique des continents. Je me collais parfois au hublot de mon poste de pilotage et me croyais dehors avec mes collègues en scaphandre. Le sentiment intime que le bras canadien de 15 m de long, que je contrôlais instinctivement, était devenu une extension de mon propre corps me faisait penser que l’homme et la machine seraient indissociables dans l’exploration future de l’espace. Les résultats spectaculaires obtenus suite à notre mission de sauvetage, me donnent la profonde conviction d ’avoir servi la Science. Je serai fier de pouvoir raconter à mes petits enfants : « J’y étais », en espérant leur communiquer ce goût pour l’Aventure Humaine. Celle qui permet de dépasser nos limites et de garantir un futur à nos lointains descendants.

Les LIVRES Par Pierre Boisaubert

Ses publications

Embarquer dès demain pour l'espace : le vol ... Broché – 20 septembre 2010

de Collectif (Auteur), Franck Lehot (Auteur)

Le tourisme suborbital sera bientôt au point et, dans les toutes prochaines années, les premiers passagers embarqueront à bord de capsules ou d'avions suborbitaux pour contempler la Terre depuis la frontière de l'espace.

Le tourisme suborbital sera bientôt au point et, dans les toutes prochaines années, les premiers passagers embarqueront à bord de capsules ou d'avions suborbitaux pour contempler la Terre depuis la frontière de l'espace.

Peu à peu, le vol suborbital offrira à tous ceux qui en rêvaient l'occasion d'éprouver, au cours d'un voyage inoubliable, les sensations jusqu'alors réservées aux astronautes professionnels depuis la joie d évoluer en apesanteur jusqu'à la vision émouvante de notre planète en passant, bien sûr, par les impressionnantes phases de décollage et de rentrée atmosphérique.

Comme en témoignent tous les astronautes de retour de mission, ce voyage à la frontière de l'espace restera sans doute l'une des plus fortes expériences que l'on puisse vivre.

Les auteurs de ce livre sont tous passionnés d'espace et ardents défenseurs d'un accès démocratisé à « l'ultime frontière ».

Réunis autour de Jean-François Clervoy, astronaute de l ESA, ils abordent ici tous les aspects de ce qui pourrait devenir l'une des grandes aventures du XXIe siècle.

Sommaire : Une histoire des vols suborbitaux habités Les principaux véhicules suborbitaux Le potentiel commercial du tourisme suborbital Les vols paraboliques, première étape du tourisme spatial Le déroulement d'un vol suborbital Les aspects techniques: conception d'un véhicule suborbital habité Les aspects juridiques Les aspects médicaux Les astroports.

Histoire de la conquête spatiale Broché – 30 mai 2017

de Jean-François Clervoy (Auteur), Frank Lehot (Auteur)

Jean-François Clervoy, astronaute, et Frank Lehot, médecin et instructeur des vols en apesanteur, racontent ici l'histoire fantastique de l'homme dans l'espace, ponctuée d'anecdotes originales et de témoignages inédits sur le quotidien des astronautes. Hôtels en orbite, conquête de Mars, ascenseur spatial ... L'aventure ne fait que commencer !

Jean-François Clervoy, astronaute, et Frank Lehot, médecin et instructeur des vols en apesanteur, racontent ici l'histoire fantastique de l'homme dans l'espace, ponctuée d'anecdotes originales et de témoignages inédits sur le quotidien des astronautes. Hôtels en orbite, conquête de Mars, ascenseur spatial ... L'aventure ne fait que commencer !

Cette nouvelle édition, aussi captivante par son texte que par son exceptionnelle iconographie, inclut la mission Proxima de Thomas Pesquet. Outre de nombreuses mises à jour, elle dispose de plusieurs nouveaux chapitres dont :

- 2016 : Thomas Pesquet : le 10e français dans l'espace.

- 2020 -2040 : Les nouvelles nations qui regardent vers l'espace : Inde, Japon, Iran, Émirats, Corée etc...

- Après 2050 : Survivre aux missions lointaines : dédié à la médecine spatiale et aux moyens de maintenir l'homme en bonne santé.

- les films spatiaux récents et leur importance pour le vol habité : Gravity, Seul sur Mars, Interstellar, Passengers etc.

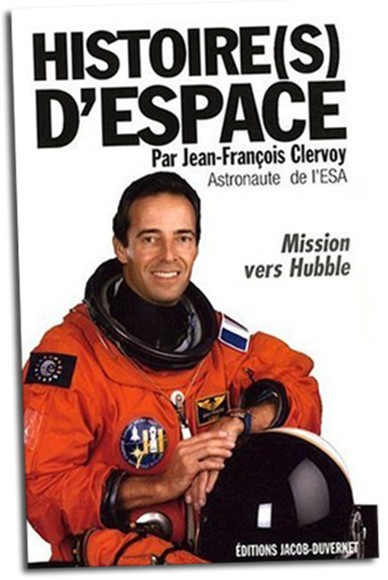

Jean-François Clervoy raconte ses « Histoire(s) d'espace » 2009

A travers son dernier ouvrage, disponible en librairie, l'astronaute français de l'ESA raconte sa 3e mission dans l’espace en 1999, consacrée à la réparation en orbite du télescope Hubble.  C'est de l'intérieur que l'on vit l'espace.

C'est de l'intérieur que l'on vit l'espace.

Jean-François Clervoy : « Histoire(s) d'espace. » Crédits : Éditions Jacob-Duvernet.

De l’impitoyable sélection au moment unique du lancement tant attendu de la navette, Jean-François Clervoy nous donne la chance de vivre ce que quelques élus seulement ont vécu : les tours du monde en une heure et demie, l’expérience enivrante de l’apesanteur, les risques du vol, la vie à bord, les travaux dans le vide, la prouesse technique, le défi humain de l’exploration spatiale, l’observation passionnée de la planète, et l’extraordinaire solitude au milieu de l’univers.

Son récit pointe du doigt la singularité inouïe de la Terre. À travers ce témoignage sensible, intelligent et passionnant, c’est de l’intérieur que l’on vit l’espace. Et quand on atterrit, les choses ne sont plus les mêmes.

Entre petites histoires d’une mission en orbite autour de la Terre et l'Histoire de la découverte de l’espace, ce récit nous offre l’opportunité d’accompagner un astronaute dans son voyage extraordinaire. « Si tous les Terriens volaient dans l’espace, ils verraient combien la planète surpasse en beauté tout ce que l’homme a dessiné, peint, construit ou inventé. »

Jean-François Clervoy : « Histoire(s) d'espace. » Crédits : Editions Jacob-Duvernet.

De l’impitoyable sélection au moment unique du lancement tant attendu de la navette, Jean-François Clervoy nous donne la chance de vivre ce que quelques élus seulement ont vécu : les tours du monde en une heure et demie, l’expérience enivrante de l’apesanteur, les risques du vol, la vie à bord, les travaux dans le vide, la prouesse technique, le défi humain de l’exploration spatiale, l’observation passionnée de la planète, et l’extraordinaire solitude au milieu de l’univers.

Son récit pointe du doigt la singularité inouïe de la Terre. À travers ce témoignage sensible, intelligent et passionnant, c’est de l’intérieur que l’on vit l’espace. Et quand on atterrit, les choses ne sont plus les mêmes.

Entre petites histoires d’une mission en orbite autour de la Terre et l'Histoire de la découverte de l’espace, ce récit nous offre l’opportunité d’accompagner un astronaute dans son voyage extraordinaire. « Si tous les Terriens volaient dans l’espace, ils verraient combien la planète surpasse en beauté tout ce que l’homme a dessiné, peint, construit ou inventé. »

Space Safety and Human Performance 10 novembre 2017

Space Safety and Human Performance 10 novembre 2017

realisé sous la direction de l’editeur en chef « Tommaso Sgobba » Jean François Clervoy co-éditeur auprès de barbara K. et Gro M.S.

La sécurité spatiale et les performances humaines constituent une référence complète pour les ingénieurs et les responsables techniques des entreprises de l'aérospatiale et de la haute technologie, des agences spatiales, des opérateurs et des cabinets de conseil. Le livre s'appuie sur l'expertise des meilleurs experts mondiaux dans le domaine et se concentre principalement sur les humains dans les vols spatiaux, mais couvre également les opérateurs de centres de contrôle au sol et les aspects comportementaux d'organisations complexes, s'adressant ainsi à l'ensemble du spectre des acteurs spatiaux.

Pendant les vols spatiaux, les performances humaines peuvent être profondément affectées par des facteurs de stress physiques, psychologiques et psychosociaux. Une sélection rigoureuse, une formation intensive et des règles opérationnelles adéquates sont utilisées pour lutter contre la dégradation des performances et préparer les individus et les équipes à gérer efficacement les défaillances des systèmes et les situations d'urgence difficiles. Le livre est approuvé par l'Association internationale pour l'avancement de la sécurité spatiale (IAASS).

Franconville

Franconville  Franconville eut à subir l'occupation étrangère en 1814 puis 1815 après

Franconville eut à subir l'occupation étrangère en 1814 puis 1815 après  Le début du siècle fut marqué par la pose de la première pierre de la nouvelle

Le début du siècle fut marqué par la pose de la première pierre de la nouvelle