HAMELIN amiraux et barons d'Empire Par Allain Prigent

Le baron amiral Emmanuel Hamelin s’installe à Franconville, plus tard son neveu Ferdinand fera de même.

Le baron amiral Emmanuel Hamelin s’installe à Franconville, plus tard son neveu Ferdinand fera de même.

C’est une propriété de 1806 de quatre hectares longeant la route vers Pontoise située entre les rues du Plessis Bouchard et la rue du Centre, limité au nord par le boulevard Toussaint Lucas.

Elle est traversée par un cours d’eau, aménagée avec pièces d’eau où circulent des conques. Des pavillons ainsi que des décorations florales sont d’inspiration chinoise, peut-être pour lui rappeler ses lointains voyages en Orient.

Au début du XX° siècle, cette propriété sera morcelée, le ru existe toujours mais il est canalisé. C’est l’emplacement actuel des rues Hamelin et Henri.

Félix Emmanuel Hamelin est né à Honfleur le 13 octobre 1768 d’un père apothicaire. Il embarque pour l’Asie sur un bateau de commerce à l’âge de 18 ans.

En 1800 il est commandant de la corvette «le Naturaliste» il prend part à une expédition géographique dans les mers du sud et aux Moluques, archipel d’Indonésie explore les cotes sud-ouest de l’Australie.

En 1804 il préserve Le Havre d’un bombardement.

En 1811 Napoléon I° lui décerne le titre de baron d’empire.

En 1813 il est nommé commandant en chef de la première escadre de Brest.

En 1818 il sera major général de la marine à Toulon.

En 1820 il est promu grand officier de la légion d’honneur, il commande les forces navales de la Méditerranée sur les côtes italiennes et de Barbaries.

En 1832 il est nommé inspecteur général de la marine pour le matériel et le personne.

En 1833 il sera directeur général des cartes et plans de la marine. A Franconville, il aménage une propriété en 1815, puis en 1823 il s’y installe pour des raisons de santé.

A Franconville, il aménage une propriété en 1815, puis en 1823 il s’y installe pour des raisons de santé.

Il sera conseillé municipal de la commune en 1831.Il décède en 1839 à l’age de 71 ans, son nom figure sur l’Arc de Triomphe coté nord.

Ferdinand Hamelin est né à Pont-l’évêque. Il hérite de la propriété de son oncle à Franconville et y vient en villégiature.

en villégiature.

En 1805 il entre dans la marine comme mousse, à l’age de 13 ans il est nommé aspirant et reçoit son baptême du feu au large de Cherbourg à 12 ans.

De 1816 à 1817 il fait campagne au Brésil, il parcourt la mer des Antilles de 1824 à 1825 puis combat les pirates de l’archipel grec. Passé capitaine de frégate il participe à l’expédition d’Alger, et se distingue lors du débarquement de Sidi-Ferruch 14 juin 1830. Il fera campagne en Orient comme sur les cotes occidentales d’Amérique.

En 1841 il est nommé officier de la Légion d’honneur, il obtient ses étoiles de contre-amiral le 21 août 1842.

Hamelin est promu vice-amiral le 7 juillet 1848, il exerce diverses fonctions dans des conseils et commissions au ministère de la marine et des colonies.

En juillet 1853 Napoléon III fait appel à lui pour prendre la tête de l’expédition de Crimée.

Il se distingue à Odessa, puis Eupatoria en 1854 et Sébastopol où il échappe à la mort.

Le 2 décembre 1854 l’empereur le nomme amiral de France, Il prendra la tête du ministère de la marine le 19 avril 1855.

Parmi ses innovations, la mise en chantier du premier navire cuirassé, la rédaction du code de justice maritime. Il ordonne les expéditions en Cochinchine 1857-1860 et d’Italie 1859.

Le 22 novembre 1860, Napoléon III présente au conseil des ministres son projet de réforme.

Le 22 novembre 1860, Napoléon III présente au conseil des ministres son projet de réforme.

Hamelin se sentant vieillissant en profite pour présenter sa démission, l’empereur met un terme à sa carrière en le nommant Grand Chancelier de l’Ordre impérial de la Légion d’honneur.

Il meurt le 16 janvier 1864, aux termes de grandioses funérailles, il est inhumé aux Invalides. Chez lui résidait avant la vente définitive, un cousin Léon Hamelin, 1782-1868 qui décéda à Franconville et qui fut enterré dans le vieux cimetière.

Antoine Court De GEBELIN Par Allain Prigent

Il est né à Nîmes en 1725, fils d’un pasteur protestant qui avait quitté Nîmes en 1729 pour venir en Suisse dirigé un séminaire évangélique à Lausanne.

Il est né à Nîmes en 1725, fils d’un pasteur protestant qui avait quitté Nîmes en 1729 pour venir en Suisse dirigé un séminaire évangélique à Lausanne.

Le nom de Gebelin vient de sa grand-mère paternelle qu’il utilisait par précaution. Dès l’age de 18 ans le jeune Antoine servit de secrétaire à son père, et en 1754 il était lui même consacré au ministère évangélique. Il abandonna bientôt ce ministère pour se livrer à des travaux d’érudition, étude des anciennes mythologie, et pour être plus libre de poursuivre le triomphe des principes de la tolérance religieuse.

A la mort de son père en 1760, il entre en France, vient se fixer à Paris pour se livrer à des travaux littéraires et plaider avec succès la cause de ses coreligionnaires.

Pendant 20 ans, il travailla à un énorme ouvrage «Le Monde Primitif » qui devait comporter au moins 30 volumes, mais dont Gebelin n’eut le temps que de terminer les neuf premiers. Cet ouvrage fit sa consécration. Il lui valut une telle réputation, quoique protestant, il fut nommé censeur royal par le Roi.

Le monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne

Le premier volume, est l’explication de la mythologie ancienne qui n’est qu’une allégorie et il en cherche l’explication dans l’agriculture, qui selon lui aurait été décrite sous forme de textes faciles à retenir. Ce volume concerne une étude de l’origine du langage et de l’écriture.

Le second volume, grammaire universelle et comparative.

Le troisième volume, Histoire naturelle de la parole.

Le quatrième volume, Histoire du calendrier.

Les cinq, six, sept et huitième volumes : dictionnaires étymologiques des langues grecque, latine et française.

Le huitième volume, 1781, examine le blason, les monnaies et les jeux.Court de gebelin étudie le premier l’histoire du tarot divinatoire.

Il est intéressant à plus d’un titre, Court de Gebelin eût le mérite d’attirer l’attention des milieux branchés du XVIII siècle sur le tarot et de lui permettre sa survie.

Gebelin traite de son origine, en explique les allégories, les formules numériques d’après lesquelles il a été composé, il nous fait voir qu’il est à l’origine de nos cartes modernes à jouer.

Dès son arrivée à Paris , il créa un établissement destiné à recevoir les plaintes et les idées diverses des protestants de tout le royaume. Il souhaitait intéresser tous les personnages influents de son époque, à défendre les principes de liberté de conscience et les faire triompher.

La liberté civile et politique trouva aussi en lui un avocat. Il coopéra avec Franklin et quelques autres écrivains à une publication destinée à la défense de l’indépendance des américains.

Court de Gebelin fut également un zélé partisan des principes des physiocrates. Quesnay, le fondateur de cette théorie, l’appelait son disciple bien aimé. Il fut entraîné vers ses principes dans lesquels il ne voyait que la glorification de l’agriculture.

La physiocratie est le gouvernement par la nature. Son fondateur est François Quesnay. C’est une école de pensée économique et politique, née en France vers 1750. La doctrine des physiocrates est un mélange de libéralisme économique et de despotisme éclairé.

Franc maçon zélé

Il était membre et secrétaire de la «loge des neuf sœurs» la plus fameuse des loges parisiennes qui n’était composée que de savants tels que : Lalande, Lecepede, Condorcet, Chamfort, et autres et dont Franklin qui durant son séjour à Paris avait été vénérable.

C’est aux bras de Gebelin d’un coté et de Franklin de l’autre que Voltaire avait fait son entrée dans cette loge le jour de son initiation le 7 avril 1778.

Gebelin à Franconville

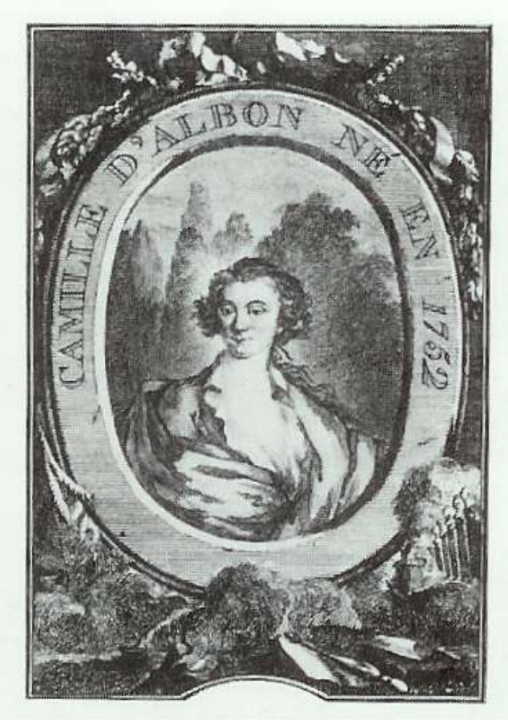

Gebelin était un ami du Comte d’Albon, ce dernier prince d’Yvetot, un peu farfelu, qui venait de s’installer à Franconville en 1780, et avait entrepris la c

Gebelin était un ami du Comte d’Albon, ce dernier prince d’Yvetot, un peu farfelu, qui venait de s’installer à Franconville en 1780, et avait entrepris la c onstruction d’immenses jardins qui dans son esprit devait éclipser tous les autres, montant de la route de Pontoise jusqu’au sommet de la colline.

onstruction d’immenses jardins qui dans son esprit devait éclipser tous les autres, montant de la route de Pontoise jusqu’au sommet de la colline.

Quand Court de Gebelin venait s’asseoir sous les grands arbres ombragés de la colline, il ne manquait pas d’évoquer avec le Comte d’Albon les principes de tolérance dont ils étaient épris tous deux. Comme tous les faiseurs de jardins à cette époque, le Comte d’Albon enviait à Ermenonville le corps de Jean-Jacques Rousseau qui y était enterré, et il souhaitait avoir un cadavre dans les siens. L'occasion lui fut offerte d'avoir un vrai cadavre dans ses jardins, et celui d'un protestant. Ce fut la mort subite de son ami Gebelin dont il fut profondément affecté.

Lorsque Gebelin mourut en mai 1784 il fut enterré dans le cimetière protestant parisien. Le Comte d’Albon faisant valoir son amitié et la renommé de ce savant, afin de lui donner une sépulture digne, demanda de le faire exhumer Lorsqu’il en fit la demande au roi celui-ci aurait répondu «que Monsieur d’Albon ferait mieux de payer les dettes de Monsieur de Gebelin » Il fit transporter le corps dans ses jardins et l’inhumation eut lieu le 10 juillet 1784. Après l’avoir fait mettre dans un cercueil de plomb il lui fit construire un tombeau orné de quatre stèles funéraires, sur l’une des colonnes il avait fait graver : «Passant, vénérez cette tombe, Gebelin y repose » Le tombeau fut profané à la Révolution française, la trace n’en est plus visible.

Où est situé ce tombeau ? Le Comte d’Albon écrit «Le tombeau que je lui ai élevé est situé dans un endroit écarté qu’il choisissait pour réfléchir et promener ses idées philosophiques sur le tableau de la nature ... ».

CASSINI de Thury César - François par Allain Prigent

CASSINI de Thury César - François par Allain Prigent

César - François fait partie d’une longue lignée de Cassini. Son aïeul, Jean Dominique Cassini I, célèbre astronome né dans le comté de Nice (1625 - 1712) , fut appelé par Colbert pour fondé l’observatoire royal de Paris en 1669. Il est l’un des fondateurs de la physique céle ste. Son père Jacques Cassini II né à Paris (1677 - 1756) s’attache à l’étude des planètes et de leurs satellites.

ste. Son père Jacques Cassini II né à Paris (1677 - 1756) s’attache à l’étude des planètes et de leurs satellites.

César - François Cassini III né à Thury dans l’Oise (1714 - 1784) séduit par Franconville, acquiert en 1770 un vaste terrain et y fait bâtir une demeure avec toit en terrasse à la mode italienne située en bas de la côte Saint Marc.Cette propriété sera acquise par le Comte d’Albon en 1781.

César – François III étudie à Paris l’astronomie à l’observatoire royal sous la direction de son grand oncle Giacomo Maraldi. Il sera le premier à porter le titre de Directeur général de l’observatoire royal, titre qu’il reçoit de Louis XV en 1771. Il est conseiller du roi et maître ordinaire à la chambre des comptes. Il fut membre étranger de la Royal Society et de l’académie de Berlin. Cassini III est à l’origine de la société topographique de France fondée en 1776.

César – François III mène une vie brillante, il épouse en 1747, Charlotte Drouin de Vandeuil, ensemble ils ont un fils Jean Dominique Cassini IV et une fille Françoise Elisabeth qui se mariera à l’église Ste Madeleine de Franconville le 23 avril 1776 avec Louis Henri de Riencourt, son témoin fut le comte de Tressan.

Jean Dominique Cassini I était venu à Franconville et durant ses séjours il résidait à «l’auberge de la maison rouge». Il avait installé son poste d’observation au moulin de Sannois et sur la colline de Franconville. Il y commence ses relevés géodésiques pour la réalisation de la carte de France. Ce travail sera terminé et attribué à César - François son petit fils.

Les travaux astronomiques de Cassini III ne sont pas remarqués, il fut surtout un grand géodésien et un cartographe d’exception. La complexité et la qualité de cette première carte de France éclipse tous ses autres travaux. Réalisée en 182 feuillets à l’échelle 1/86400 servira plus tard de modèle à la carte d’état major. Le gouvernement finança le projet jusqu’en 1756, Cassini III créera ensuite une compagnie permettant la vente des cartes et le remboursement des coûts. En 1747 il accompagne le roi lors de la campagne de Fontenoy pour lever les plans des régions occupées et des zones de batailles.

Atteint par la maladie, son fils Cassini IV assume les responsabilités de cette charge et sera nommé directeur en 1784.

Hippolyte PASSY Par Allain Prigent

Claude-François Vélut de la Crosnière dernier représentant de cette famille, mourut le 24 juillet 1835 à Franconville. Par son testament du 21 septembre 1832, il nommait sa cousine sa légataire universelle. Marie Fourmont Tournay remariée en seconde noce à Hippolyte Passy.

Hippolyte Passy devient propriétaire de la maison nommée plus tard «Suger» et s’installe à Franconville en 1835, il a quarante deux ans. Il réaménage le parc pour laisser réapparaître bosquets, parterres fleuris, pièces d’eau. La demeure a retrouvé son éclat. Cette maison avait beaucoup souffert de l’abandon de la part de ses propriétaires que par les déprédations de la révolution. Occupé par ses nombreuses fonctions, il venait à Franconville pour se reposer et recevoir ses relations. Hippolyte Passy, à la demande du maire Monsieur Chenel, intervint au près des autorités des Chemins de Fer du Nord pour établir une gare à Franconville.

Hippolyte Passy est né le 25 octobre 1793 à Garches, jour de la mort de Marie Antoinette. Il commence par une carrière militaire, admis à l’école de cavalerie de Saumur en 1809, il devint lieutenant de hussard en 1812. Il prend part aux dernières campagnes de Napoléon 1er, il participe à la campagne de Russie, de Leipzig. Il sera décoré Chevalier de la Légion d’honneur en 1813 par Napoléon. A la chute de l’empereur, hostile à la Restauration, il part aux Antilles et en Louisiane. Il va se passionner pour l’économie politique. De retour en France il s’intéresse à la politique et collabore aux journaux d’opposition et notamment au «National» dès sa création.

Sous la Monarchie de Juillet, il fut élu député le 28 octobre 1830 pour le département de l’Eure, économiste il fut rapporteur du budget, puis vice-président de la Chambre des députés. Il n’appartient plus à l’Assemblée constituante en1848. Ministre des finances en1834 dans l’éphémère ministère Maret, puis ministre du commerce et des travaux publics dans le gouvernement de Thiers. C’est en 1839 qu’il est de nouveau ministre des finances. Passy devint Pair de France le 16 décembre 1843, il fut promu Commandeur de la Légion d’Honneur le 24 avril 1845.

Sous la Deuxième République, il est nommé ministre des finances en 1848. Il appuya le gouvernement présidentiel jusqu’au coup d’état du 2 décembre 1851. Retiré de la vie politique il se consacre à l’abolition de l’esclavage, de la colonisation et sera défenseur du libre-échange. Fondateur en 1834 de la Société française pour l’abolition de l’esclavage et en 1845 de la Société d’économie politique.

Hippolyte Passy décède à 86 ans le 1er juin 1880

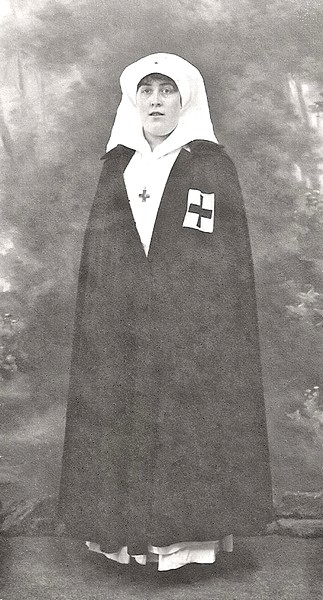

LEREDU Madeleine Antoinette Joséphine

LEREDU Madeleine Antoinette Joséphine, Mariée le samedi 6 juillet 1929 à Paris-7ème à l'âge de 37 ans, avec RUPRICH-ROBERT Jean Marie Edmond, fils de RUPRICH-ROBERT Gabriel Eugène Marie (1859 - 1953), Architecte des Monuments Historiques, Inspecteur Général des Monuments Historiques, et de COULLET Marie Charlotte (1866 - 1957).

A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 32 ans et 26 ans.

Deux enfants sont nés de cette union, RUPRICH-ROBERT Marie Chantal Odette Antoinette et RUPRICH-ROBERT Armelle Jeanne Marie Antoinette Josèphe.

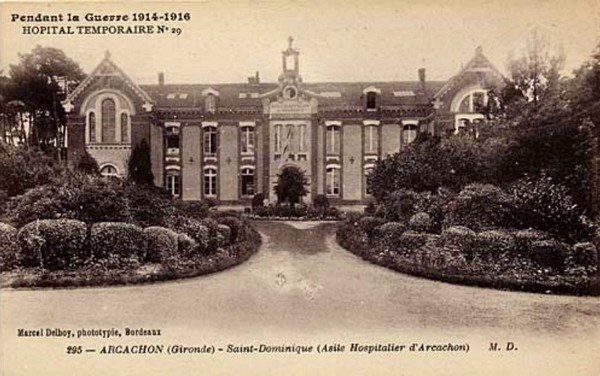

Durant le conflit de 1914 à 1918, elle sera infirmière à l’hôpital d’Arcachon à 24 ans sans doute à l’Asile hospitalier du boulevard Deganne.

En 1914, du 2 août au 30 avril 1919, les bâtiments du Collège Saint-Elme furent réquisitionnés pour servir d’hôpital complémentaire de 150 lits réservés en priorité aux blessés et aux soins chirurgicaux. Il comptera jusqu’à 453 lits en 1918. Un autre hôpital s’ouvre le 4 août 1914 à l’Asile Hospitalier du Boulevard Deganne. Il ferme le 30 septembre 1916. Il comptera de 96 à 118 lits, dont 12 lits pour officiers. Y seront soignés des malades, des blessés et une division de contagieux. Les deux casinos sont également réquisitionnés comme structures hospitalières supplémentaires. Plusieurs dizaines de milliers de blessés de guerre seront ainsi soignés dans ces établissements complémentaires.

Elle sera médaillée d’honneur des épidémies le 17 mai 1916.

Elle sera médaillée d’honneur des épidémies le 17 mai 1916.

La médaille d'honneur des épidémies est une ancienne médaille française créée le 31 mars 18851,2, initialement pour récompenser les personnes qui s'étaient dévouées lors de la grave épidémie de choléra de l'année précédente2, elle fut ensuite attribuée aux personnes s'étant distinguées dans une période d'épidémie en :

« s’exposant à des dangers de contamination, en donnant des soins à des malades atteints d’affections contagieuses » ;

« préservant, par une intervention personnelle et digne d’être signalée, un territoire ou une localité de l’invasion d’une maladie épidémique »;

« contribuant à répandre la pratique de la désinfection ou en participant aux opérations de désinfection, au cours d’une épidémie.

Rédigé à partir de documents et photos X. Gille

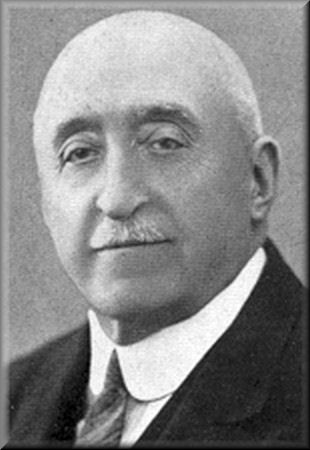

LEREDU Jean Georges

Fils de LEREDU Jean Marie (1818 - 1883), Tailleur, Courtier en tissus et de BOUEIL Joséphine (1835 - 1919). Il voit le jour le samedi 2 juin 1860 à Metz (Moselle). Il

Fils de LEREDU Jean Marie (1818 - 1883), Tailleur, Courtier en tissus et de BOUEIL Joséphine (1835 - 1919). Il voit le jour le samedi 2 juin 1860 à Metz (Moselle). Il  décède le mercredi 23 juin 1943 à Paris 8ème, 16 avenue Georges V à l'âge de 83 ans.

décède le mercredi 23 juin 1943 à Paris 8ème, 16 avenue Georges V à l'âge de 83 ans.

Il se marie le mercredi 14 octobre 1885 à Paris-10ème à l'âge de 25 ans, avec PINET Berthe Antoinette Marie, fille de PINET François Jean Louis (1817 - 1897), Compagnon cordonnier, Industriel de la chaussure, et de ROUGET Antoinette Euphrasie (1830 – 1896). Deux enfants sont nés de cette union, LEREDU Madeleine (voir sa biographie) Antoinette Joséphine et LEREDU Odette Joséphine Antoinette.

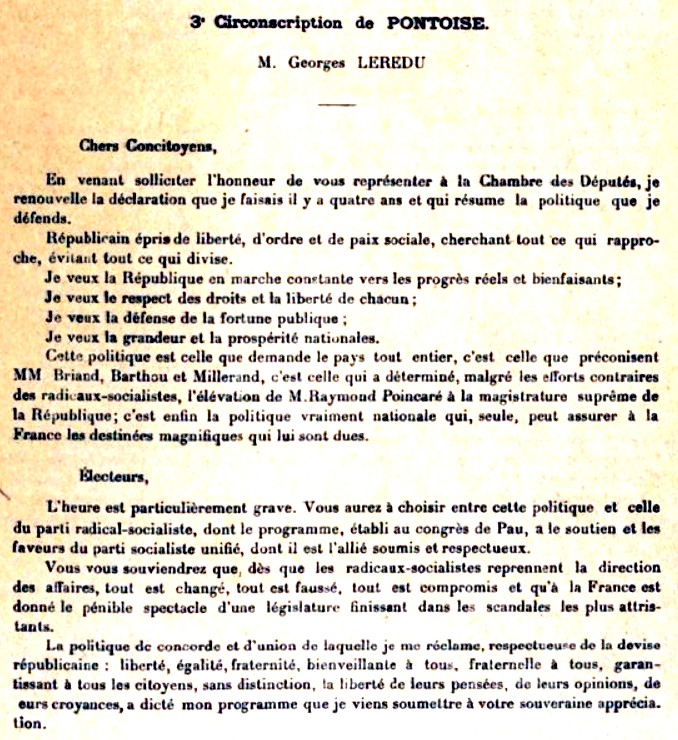

Après de bonnes études au lycée Louis-le-Grand et à la Faculté de droit, Georges Leredu s'inscrit au barreau de Paris. A la mobilisation de 1914, il entre à l'Etat-major du gouvernement militaire de la capitale où il sert en qualité de lieutenant d'artillerie territoriale. Il sera promu capitaine le 21 novembre 1914. Bien que le service des autres l'ait attiré de bonne heure, ce fils de Lorraine attendra la maturité de la quarantaine pour recevoir de ses concitoyens d'adoption son premier mandat électif. Les élections municipales de 1904 lui ouvrent l'entrée au conseil de la commune de Franconville (Seine-et-Oise) dont il sera le maire de 1908 à 1919.

C'est alors que commence pour Georges Leredu une longue carrière qui lui permettra de donner la mesure de sa vitalité et de la vigueur de ses convictions. Entré au Palais Bourbon en 1914, il n'en sortira que pour aller au Sénat.

- Avocat à la cour d'appel de Paris, promotion 1887-1888.

- Maire de Franconville-la-Garenne de 1908 à 1919.

- Député de Seine-et-Oise du 10 mai 1914 au 9 janvier 1927 (Entente républicaine démocratique puis Gauche républicaine démocratique). - Sous-secrétaire d'Etat aux Régions Libérées dans le ministère d'Alexandre Millerand (18 février-23 septembre 1920) nommé après la démission de Georges Clémenceau. Démission de Millerand après son élection à la présidence de la République en remplacement de Paul Déchanel.

- Sous-secrétaire d'Etat aux Régions Libérées dans le ministère d'Alexandre Millerand (18 février-23 septembre 1920) nommé après la démission de Georges Clémenceau. Démission de Millerand après son élection à la présidence de la République en remplacement de Paul Déchanel.

Même portefeuille dans le gouvernement de Georges Leygues (24 septembre 1920 - 7 janvier 1921).

- Ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et des Prévoyances sociales dans le gouvernement d'Aristide Briand (16 janvier 1921-12 janvier 1922).

Sénateur de Seine-et-Oise, élu le 9 janvier 1927, fin de mandat le 13 janvier 1936 ( Non réélu ).

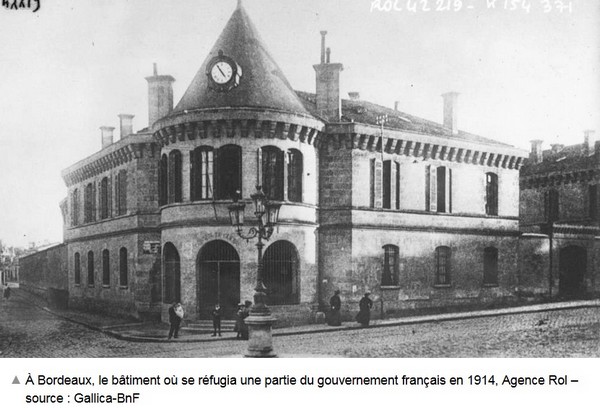

Le 2 septembre 1914, le président de la République et le gouvernement Viviani viennent de quitter Paris peu avant 23 heures de la gare d’Auteuil. Raymond Poincaré et ses ministres suivent les parlementaires qui ont quitté la ville l’après-midi de la gare d’Orsay face à l’avance et à la pression de l’armée allemande sur Paris. Tous les autres membres du cabinet mais aussi leurs épouses, les chefs de cabinet, les collaborateurs civils et militaires, le corps diplomatique : tout le monde embarque à bord d’un train qui les mène jusqu’à Bordeaux. Le gouvernement est resté sur place jusqu'au 8 décembre 1914.

Le 2 septembre 1914, le président de la République et le gouvernement Viviani viennent de quitter Paris peu avant 23 heures de la gare d’Auteuil. Raymond Poincaré et ses ministres suivent les parlementaires qui ont quitté la ville l’après-midi de la gare d’Orsay face à l’avance et à la pression de l’armée allemande sur Paris. Tous les autres membres du cabinet mais aussi leurs épouses, les chefs de cabinet, les collaborateurs civils et militaires, le corps diplomatique : tout le monde embarque à bord d’un train qui les mène jusqu’à Bordeaux. Le gouvernement est resté sur place jusqu'au 8 décembre 1914.

Un décret du 7 août 1936 l'a fait chevalier de la Légion d'honneur.

Rédigé à partir de documents et photos X. Gille