Le COLLÈGE Par Pierre Boisaubert

Le collège J. F. Clervoy

L’établissement est inauguré par Jean-François Clervoy le 8 février 2007.

L'établissement accueille 431 élèves.

Effectifs :

6ème 103 élèves, 5ème 107, 4ème 107, 3ème 102, ULIS-RELAIS-DIMA 12.

Le Collège Jean-Francois Clervoy est un établissement récent construit en 2006. Il accueille près de 400 élèves et propose des sections européennes anglais et espagnol, une classe orchestre, l’allemand dès la 5ème, l’espagnol et l’italien dès la 4ème.

Le projet d'établissement a retenu 5 axes :

- Développer les dispositifs d'aide à la réussite des élèves (P.P.R.E., aide aux devoirs, soutien, travail par compétences).

- Favoriser l'ouverture culturelle, scientifique et sportive.

- Fluidifier les parcours scolaires.

- Développer la citoyenneté, la responsabilité et l'autonomie.

- Favoriser les échanges parents-professeurs.

Les taux de réussite au Diplôme national du Brevet, 2014 83,5 %, 2015 86,0 %, 86,0 % 86,0 %.

Son architecture graphique, en forme de U autour de la cour, et ses grandes baies vitrées ont permis au collège d'être repéré par les producteurs de la série télévisée "Sam". A cette occasion, les collégiens ont pu connaître leur première expérience professionnelle en tant que figurants. Par ailleurs, dans le cadre des EPI, le collège a également offert la possibilité aux élèves de 3e de participer à un atelier dans les locaux de Radio France. Moderne et tourné vers le monde, l'établissement organise chaque année des voyages à l'étranger. Les élèves sont encouragés à partager leurs aventures sur un blog dédié.

Son architecture graphique, en forme de U autour de la cour, et ses grandes baies vitrées ont permis au collège d'être repéré par les producteurs de la série télévisée "Sam". A cette occasion, les collégiens ont pu connaître leur première expérience professionnelle en tant que figurants. Par ailleurs, dans le cadre des EPI, le collège a également offert la possibilité aux élèves de 3e de participer à un atelier dans les locaux de Radio France. Moderne et tourné vers le monde, l'établissement organise chaque année des voyages à l'étranger. Les élèves sont encouragés à partager leurs aventures sur un blog dédié.

Au rez de chaussée se trouvent la loge, les bureaux de l'administration et de la vie scolaire, les salles de réunion, les salles de permanence et du foyer, des salles de cours (musique, arts plastiques), les casiers réservés aux élèves demi-pensionnaires.

Au premier étage se trouvent la salle des professeurs, le CDI, les salles informatiques et multimédias, des salles de cours (technologie, mathématiques, langues, UPI).

Au deuxième étage se trouvent des salles de cours (français, langues, sciences, histoire-géographie).

Jean-François CLERVOY & Franconville Par Pierre Boisaubert

Fils de Jean Clervoy, officier de l'armée de l'air et pilote de chasse, et de Mireille Lemonde, Jean-François Clervoy est né le 19 novembre 1958 à Longeville-lès-Metz.

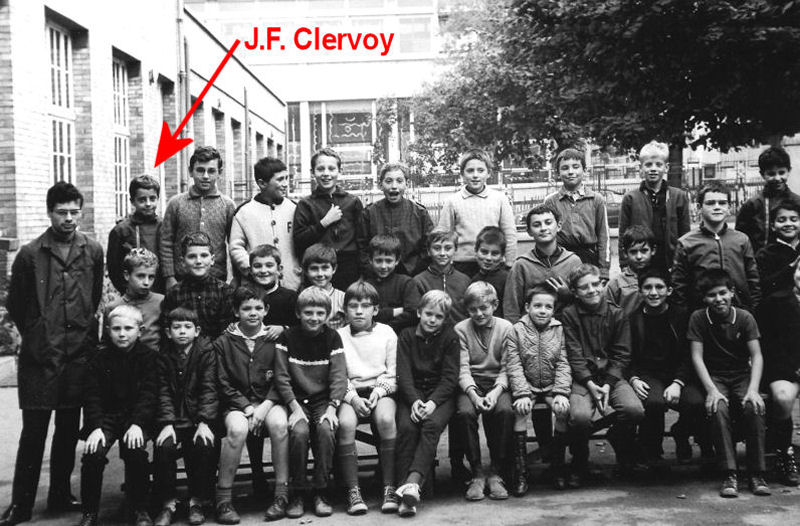

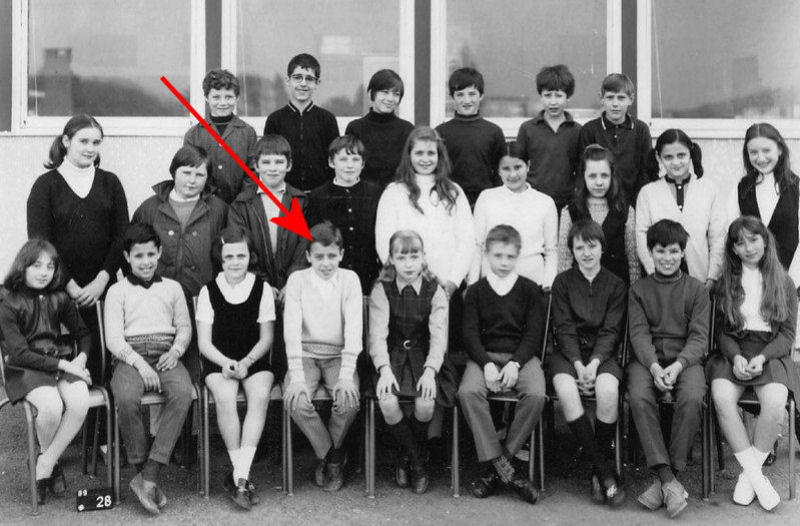

En 1968, il vient habiter à Franconville, résidence Leclerc, où ses Parents s’établissent à la suite de la mutation de son père à la base aérienne de Taverny. Il y suit les cours du CM2 de l’école Fernand Buisson, puis de 1969 à 1971 les cours du collège de Bel Air. De 1971 à 1974, il suivra sa scolarité au Liban, où son père est muté. En 1974, à son retour en France il entre à Saint-Cyr l’École.

|

|

|

|

|

|

Jean François CLERVOY Par Pierre Boisaubert

ASTRONAUTE DE L’ESA Agence Spatiale Européenne

DONNÉES PERSONNELLES :

DONNÉES PERSONNELLES :

Né le19 novembre 1958 à Longeville-les-Metz, France. Jean-François se considère lorrain mosellan, et aussi Toulousain par adoption. Marié à Laurence Boulanger, ils ont deux enfants. Ses activités favorites sont les sports de raquettes, jeux d’adresse, canyoning, ski et tous les sports aériens. Ses parents résident près de Paris.

FORMATION :

Au terme de ses études secondaires à Franconville, à Beyrouth puis au Collège militaire de Saint-Cyr-l'Ecole, Jean‑François Clervoy obtient son baccalauréat en 1976. Il fait ses classes préparatoires au Prytanée militaire de La Flèche jusqu'en 1978. Il est diplômé de l'Ecole Polytechnique de Paris en 1981 et de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace à Toulouse en 1983. Il obtient son brevet d'Ingénieur Navigant d'Essai de l'Ecole du Personnel Navigant d'Essais et de Réception à Istres en 1987. Jean-François Clervoy est Ingénieur général de l’armement de la DGA (Délégation Générale de l’Armement).

AFFILIATIONS :

Membre de l' Association des Explorateurs de l’Espace (ASE). Membre d’honneur de l'Association Aéronautique et Astronautique de France (AAAF). Membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace (ANAE). Membre de l'Académie Internationale d'Astronautique (IAA). Membre senior de l’American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). Membre et administrateur de l’Aéroclub de France. Membre correspondant de l’Académie Nationale de Bordeaux. Ambassadeur du Réseau Océan Mondial. Parrain de l’association de sensibilisation et de préservation de l’environnement marin « te mana o te mana » en Polynésie française. JF Clervoy est aussi le représentant de l’ESA pour le projet SeaOrbiter d’exploration des océans, et membre fondateur de Latécoère Explorer.

DISTINCTIONS :

Décoré trois fois de la médaille « Vol spatial » et deux fois de la médaille « Service Exceptionnel » de la NASA. Médaille de l’Aéronautique. Officier de l'ordre national de la Légion d'honneur. Chevalier de l'ordre national du Mérite. Diplôme "Komarov" et Diplôme "Korolev” de la Fédération Aéronautique Internationale. Grand prix (Chabot-Didon) de l’Académie Nationale de Metz.

EXPERIENCE :

En 1983, Jean-François Clervoy est détaché par la Délégation Générale pour l'Armement auprès du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) où il travaille pendant deux ans sur les dispositifs d'automatisation et de contrôle d'orientation de différents projets, comme le satellite d'observation de la terre SPOT, la liaison optique inter-satellites STAR et la sonde cométaire Vega.

IL est sélectionné pour faire partie du deuxième groupe d'astronautes français en 1985 et suit un stage intensif de langue russe. De 1987 à 1992, il dirige le programme de vols paraboliques au Centre d’Essais en Vol à Bretigny-sur-Orge. Dans la même période, il travaille au sein du bureau des équipages du projet d'avion spatial Hermes de l'ESA à Toulouse et participe à la définition et aux essais des interfaces homme-machine des véhicules spatiaux habités européens. De 1983 à 1987, il enseigne aussi le traitement du signal et la mécanique générale à l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace de Toulouse.

En 1991, il s’entraîne à la Cité des Etoiles près de Moscou sur les systèmes des vaisseaux russes Soyouz et Mir. En juin 1992, il intègre le corps des astronautes de l'ESA, au Centre des astronautes européens (EAC), à Cologne en Allemagne.

En août 1992, Jean-François Clervoy est détaché par l'ESA auprès du bureau des astronautes du Johnson Space Centre de la NASA à Houston aux Etats-Unis, afin d’obtenir sa qualification de spécialiste de mission pour la Navette spatiale. Dans les intervalles de temps entre ses vols spatiaux, il est nommé successivement chef de vérification du logiciel de vol dans le laboratoire d’avionique de la navette, chef de conception des écrans de contrôle robotique de la navette et de la station spatiale. Après son troisième vol, il devient responsable de l’intégration des interfaces de contrôle de tous les systèmes de la station spatiale internationale.

Jean-François Clervoy a volé deux fois à bord de la navette spatiale Atlantis puis une troisième fois à bord de Discovery et totalise 675 heures dans l’espace.

De 2001 à 2008, il est nommé astronaute de marque du projet ESA de ravitailleur spatial ATV (Automated Transfer Vehicle) aux Mureaux. En 2008, il fait partie du jury de sélection de la nouvelle promotion d’astronautes de l’ESA.

De 2006 à 2011, J.F. Clervoy est aussi le Président Directeur Général de Novespace, la filiale du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) en charge des vols paraboliques sur l’A300 ZERO-G basé à Bordeaux-Mérignac. Depuis 2011, il en est toujours le président.

Jean-François Clervoy possède les brevets de parachutiste civil et militaire, de plongée civil et militaire, ainsi qu'un brevet de pilote privé.

PUBLICATIONS :

Jean-François Clervoy est l’auteur du livre « Histoire(s) d’Espace » (Ed. Jacob-Duvernet) relatant sa troisième mission vers le télescope spatial Hubble. Il est aussi co-auteur des ouvrages : « Voler en apesanteur” et “Embarquer dès demain pour l’espace » (Ed.Vuibert), “Dans les bars des bouts du monde » et « La Diva, le Président et autres face-à-face » (Ed. L’Elocoquent), « Vox confidential » (Ed. Michel Lafon), « Histoire de la conquête spatiale » (de Boeck)

BREVET D’INVENTION :

Un brevet international est enregistré pour les fonctions inventées par Jean-François Clervoy, de la montre de poignet ‘Speedmaster Skywalker X-33’ réalisée par Omega, testée et qualifiée par l’ESA.

VOLS SPATIAUX : STS-66 (3 au 14 novembre 1994) Cette mission, dénommée ATLAS‑3 (Laboratoire de recherche scientifique et appliquée sur l'atmosphère), à laquelle participent plusieurs scientifiques européens, s’inscrit dans une série de missions spatiales dédiées à l’étude de la composition de l'atmosphère terrestre et de son évolution sous l’influence de l'énergie solaire. J.F. Clervoy est responsable du pilotage du bras robotique pour le déploiement du satellite CRISTA-SPAS de l'Agence spatiale allemande.

STS-66 (3 au 14 novembre 1994) Cette mission, dénommée ATLAS‑3 (Laboratoire de recherche scientifique et appliquée sur l'atmosphère), à laquelle participent plusieurs scientifiques européens, s’inscrit dans une série de missions spatiales dédiées à l’étude de la composition de l'atmosphère terrestre et de son évolution sous l’influence de l'énergie solaire. J.F. Clervoy est responsable du pilotage du bras robotique pour le déploiement du satellite CRISTA-SPAS de l'Agence spatiale allemande.

Il passe 262 heures et 34 minutes en vol et réalise 175 orbites terrestres.

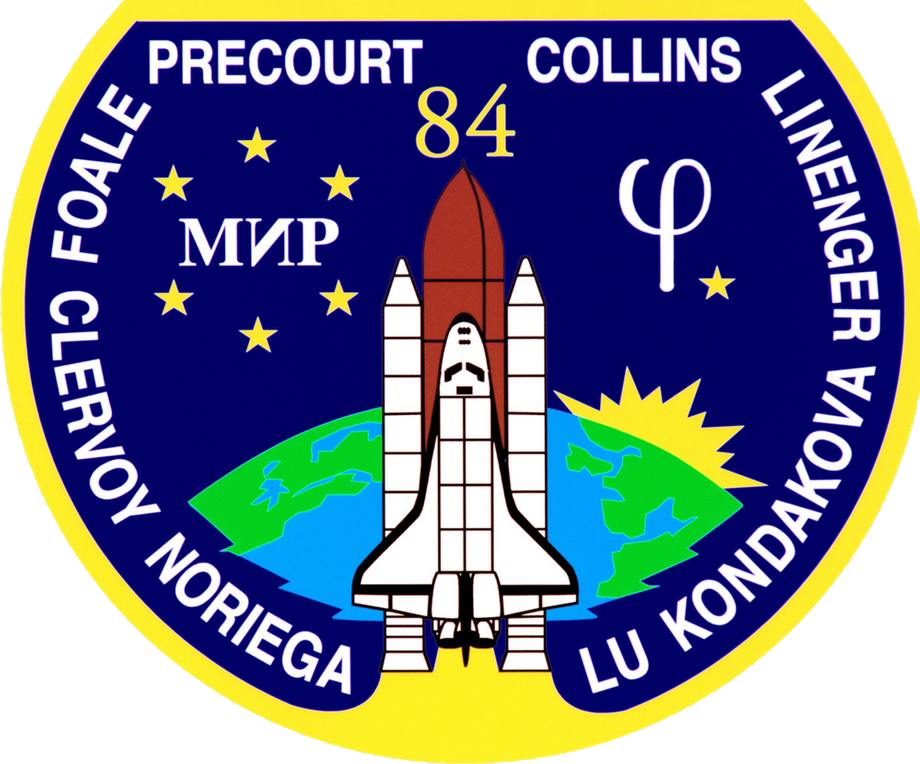

STS-84 (15 au 24 mai 1997) est la sixième mission de rendez-vous et d'amarrage de la Navette spatiale à la station russe Mir. Etant le spécialiste de mission le plus expérimenté, J.F. Clervoy est nommé commandant de la charge utile. Un grand nombre de taches cruciales lui sont confiées dont la surveillance des systèmes de la Navette pendant les phases d'approche et d'amarrage, et la gestion du module SpaceHab abritant plus de 20 expériences scientifiques et quatre tonnes de matériel de ravitaillement de la station Mir. Pour cette mission, il est aussi préparé aux sorties dans le vide en cas d’urgence. Il passe 221 heures et 20 minutes en vol et réalise 144 orbites terrestres.

STS-84 (15 au 24 mai 1997) est la sixième mission de rendez-vous et d'amarrage de la Navette spatiale à la station russe Mir. Etant le spécialiste de mission le plus expérimenté, J.F. Clervoy est nommé commandant de la charge utile. Un grand nombre de taches cruciales lui sont confiées dont la surveillance des systèmes de la Navette pendant les phases d'approche et d'amarrage, et la gestion du module SpaceHab abritant plus de 20 expériences scientifiques et quatre tonnes de matériel de ravitaillement de la station Mir. Pour cette mission, il est aussi préparé aux sorties dans le vide en cas d’urgence. Il passe 221 heures et 20 minutes en vol et réalise 144 orbites terrestres.

STS-103 (19 au 27 décembre 1999) a pour objectif principal de réparer le télescope spatial Hubble, mis en sommeil après une succession de pannes des gyroscopes nécessaires au pointage fin. Jean-François Clervoy est l’ingénieur navigant de l’équipage pendant les phases de montée, de rendez-vous et de rentrée atmosphérique. Il est aussi l’operateur du bras robotique de la navette pour la capture et le lâcher du télescope, ainsi que pour déplacer ses coéquipiers pendant leurs trois sorties dans le vide de plus de huit heures chacune. Il passe 191 heures et 11 minutes en vol et réalise 120 orbites terrestres.

STS-103 (19 au 27 décembre 1999) a pour objectif principal de réparer le télescope spatial Hubble, mis en sommeil après une succession de pannes des gyroscopes nécessaires au pointage fin. Jean-François Clervoy est l’ingénieur navigant de l’équipage pendant les phases de montée, de rendez-vous et de rentrée atmosphérique. Il est aussi l’operateur du bras robotique de la navette pour la capture et le lâcher du télescope, ainsi que pour déplacer ses coéquipiers pendant leurs trois sorties dans le vide de plus de huit heures chacune. Il passe 191 heures et 11 minutes en vol et réalise 120 orbites terrestres.

SITUATION ACTUELLE :

Jean-François Clervoy est senior astronaute de l’ESA dont le centre EAC (European Astronaut Centre) est basé à Cologne en Allemagne. Il travaille en soutien et comme expert auprès du programme de vols habités, du département de la communication et du bureau du développement durable de l’ESA. Il est aussi Président et chef de la stratégie de la société Novespace, une filiale du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) en charge du programme de vols paraboliques sur l’airbus A310 Zero-G basé à Bordeaux-Mérignac, France.

Version : novembre 2017

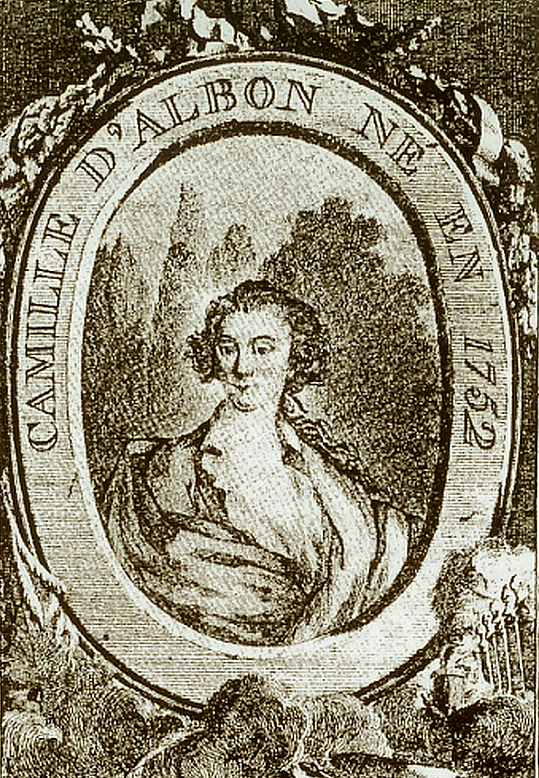

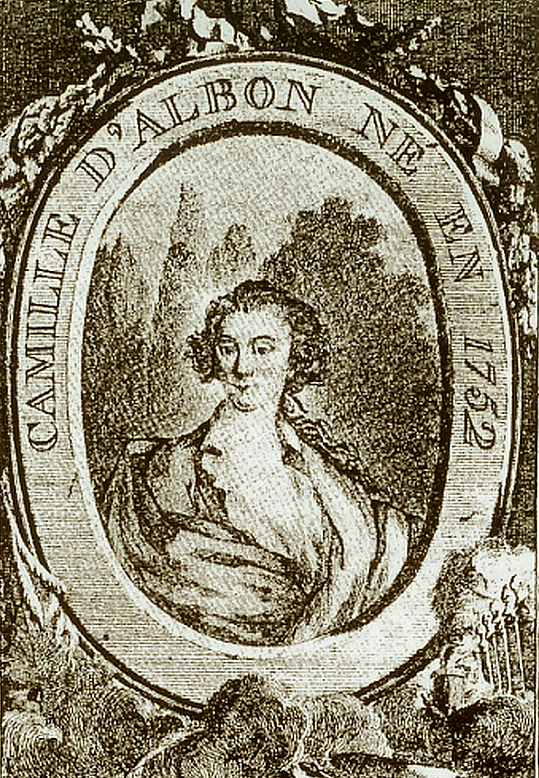

Le Comte d’ALBON par Allain Prigent

C’est un bien curieux personnage aux nombreuses facettes ce Comte qui fut Prince d’une petite principauté. Découvrons sa personnalité, lui qui laissa le souvenir d’un jardin qu’il voulut le plus beau de la vallée de Montmorency, qui disparut durant la Révolution.

C’est un bien curieux personnage aux nombreuses facettes ce Comte qui fut Prince d’une petite principauté. Découvrons sa personnalité, lui qui laissa le souvenir d’un jardin qu’il voulut le plus beau de la vallée de Montmorency, qui disparut durant la Révolution.

Il naquît à Lyon le 8 juillet 1752, dans la paroisse d’Ainay. Son père Camille-Alix-Èléonor prince d’Yvetot (1724-1789) et sa mère Anne-Marie Ollivier, fille d’un receveur général de Lyon. Il avait pour parrain, son grand-père paternel Claude d’Albon prince d’Yvetot et pour marraine sa grand-mère maternelle Françoise Decombe, veuve de David Ollivier écuyer. Il appartenait à une vieille famille du Dauphiné dont ses ancêtres avaient fait la première race des Dauphins du Viennois.

Il était d’un caractère bizarre, faible très accessible à la flatterie. Il était de santé fragile, on nous le montre chétif, mélancolique et pensif pour tout dire dépressif.

Sa famille le destine aux armes, il est mestre de camp de cavalerie, grade élevé correspondant à celui de colonel. Aurait il été pourvu à la suite de son mariage en 1772, d’un régiment, son beau-père le marquis de Castellane était alors maréchal de camp de cavalerie. Il fut en service jusqu’en 1775. De constitution trop faible pour ce dur métier il l’abandonne mais il se para de ce grade jusqu’à sa mort.

Il se consacre à la littérature et aux voyages. Il va nous apporter une dizaine d’ouvrages sans grand intérêt. Il y traite de tous les sujets : politique, économie, arts, sciences parfois agriculture. Il fait des vers, des fables et dessine des gravures. Il est membre de nombreuses académies d’Europe, la première où il fut nommé est celle de Lyon en 1774.

Il fit l’éloge de trois personnalités qui influenceront sa vie et à qui il rendra hommage dans ses jardins.

- François Quesnay (1694-1774) chirurgien et premier médecin de Louis XV, qui devint le chef de l’école des Physiocrates lesquels se proposaient de réformer la société d’après les lois de la nature.

- Court de Gebelin (1725-1784) il étudia les religions et les sciences philologiques. Son tombeau fut érigé dans le parc du Comte d’Albon à Franconville.

- Monsieur de Chamousset (1717-1773) ; philanthrope, possesseur d’une très grande fortune, il la consacre au service des pauvres, fonde plusieurs hôpitaux où il supprime l’usage de réunir plusieurs malades dans le même lit. Il eut l’idée des premières associations de secours mutuels. Il fut le père spirituel de Cadet De Vaux chez lequel celui-ci fit son éducation.

Il convoitait ardemment l’Académie Française dont il ne fit jamais partie. A la mort de Mgr de Coetlosquet en 1784, membre de l’Académie Française depuis 1761, nombre de candidats briguèrent son fauteuil dont le Comte d’Albon. Ce fut le marquis de Montesquiou-Fezensac qui fut élu le 29 avril 1784.

Le Comte d’Albon épouse en 1772 à l’âge de 20 ans Angélique-Charlotte de Castellane-Novejan âgée de 21 ans. Elle est la fille du  marquis de Castallane-Novéjan, chevalier des Ordres du Roi. Ils auront un fils né le 2 février 1783, décédé à sept mois le 22 août et enterré au cimetière de Franconville. Par contrat de mariage, il reçoit de la part de son père la principauté d’Yvetot consistant en un château, maisons, terres, droits honorifiques. Le titre de prince l’honorait et le grisait. Sur le fronton de l’église d’Yvetot, qui vient d’être reconstruite, pour marquer sa souveraineté, il inscrit : « Au Dieu vivant, Camille III » Plus tard, faisant reconstruire les halles d’Yvetot il inscrira : « Pour la commodité du peuple, Camille III ». Nous découvrons un personnage soucieux du bien public. Il fera paver la route de Paris au Havre dans la traversée de sa principauté. Ayant visité de nombreux pays européens, il compare les différents modes de gouvernement. Il adopte les idées nouvelles lancées par les philosophes, il est démocrate précurseur de la Révolution.

marquis de Castallane-Novéjan, chevalier des Ordres du Roi. Ils auront un fils né le 2 février 1783, décédé à sept mois le 22 août et enterré au cimetière de Franconville. Par contrat de mariage, il reçoit de la part de son père la principauté d’Yvetot consistant en un château, maisons, terres, droits honorifiques. Le titre de prince l’honorait et le grisait. Sur le fronton de l’église d’Yvetot, qui vient d’être reconstruite, pour marquer sa souveraineté, il inscrit : « Au Dieu vivant, Camille III » Plus tard, faisant reconstruire les halles d’Yvetot il inscrira : « Pour la commodité du peuple, Camille III ». Nous découvrons un personnage soucieux du bien public. Il fera paver la route de Paris au Havre dans la traversée de sa principauté. Ayant visité de nombreux pays européens, il compare les différents modes de gouvernement. Il adopte les idées nouvelles lancées par les philosophes, il est démocrate précurseur de la Révolution.

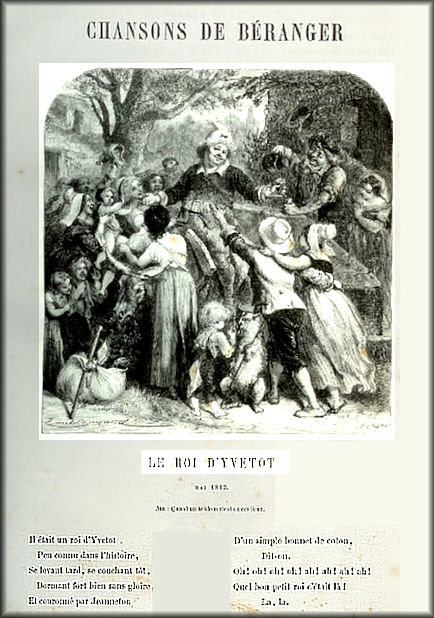

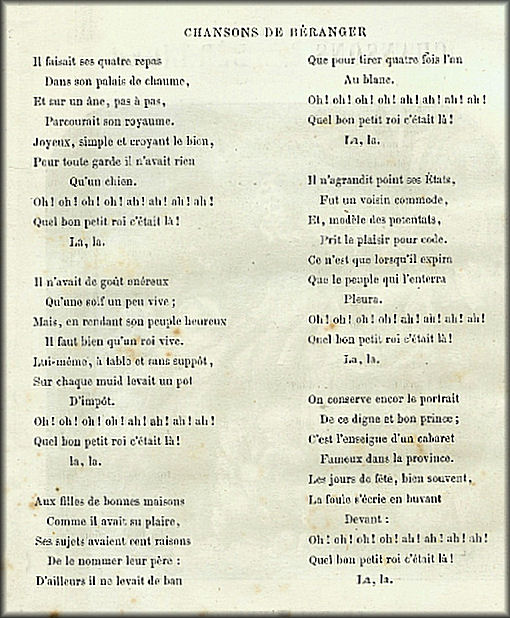

Le royaume d’Yvetot possède une très longue histoire. Le royaume fut confirmé par un arrêt de l’échiquier de Normandie rendu en 1392 lequel donne titre de roi au seigneur d’Yvetot, il lui fut retiré en 1555. Yvetot devient principauté sans droit de justice souveraine jusqu’en 1789 et rattachée à la France. Depuis 1789, les boulevardiers parisiens, les cartes postales ont fait de ce roi, une farce grotesque.

Le 14 février 1781, le Comte d’Albon acquiert une propriété à Franconville, biens que possède Monsieur César-François Cassini de Thury, directeur de l’observatoire royal de Paris. Le comte était déjà installé comme locataire depuis le début de l’année 1780. Il avait rencontré Cassini à Yvetot, celui-ci y avait fait des calculs astronomiques dans le vieux clocher. Le comte d’Albon dès 1780 s’occupait de l’aménagement de ses jardins, en effet sur un de ses monuments « l’Obélisque » il est mentionné : « Commencé et fini en 1780 ». Sa propriété était située à l’extrémité du pays sur la route menant à Pontoise, face au chemin se dirigeant vers Taverny au lieu dit de « la croix d’en bas »

A Franconville il se penche sur les malheureux, il distribue des remèdes aux malades et la soupe aux pauvres. Il crée une salle de jeux, face à sa demeure. Il restaure et aménage une fontaine à l’intention des habitants ; il y fait inscrire « A la commodité public, Camille d’Albon »

A Franconville il se penche sur les malheureux, il distribue des remèdes aux malades et la soupe aux pauvres. Il crée une salle de jeux, face à sa demeure. Il restaure et aménage une fontaine à l’intention des habitants ; il y fait inscrire « A la commodité public, Camille d’Albon »

Son acquisition faite, il va agrandir son domaine par échange de quelques terres et il entreprend la réalisation de ses jardins. Il veut qu’ils rivalisent avec ceux d’Ermenonville, de Monceau, de Mortefontaine. Dans cette création, il s’est peint tout entier présentant cette originalité d’être le reflet de ses idées et de ses théories. Il n’en reste plus rien de ces jardins extraordinaires et qui nous seraient inconnus si le comte d’Albon n’avait fait réaliser des gravures des principaux monuments. En 1784 paru un opuscule avec le titre :

Vue des monuments construits dans les jardins de Franconville-la Garenne appartenant à Madame la comtesse d’Albon, gravés d’après ses dessins et ceux de M. de Lussi.

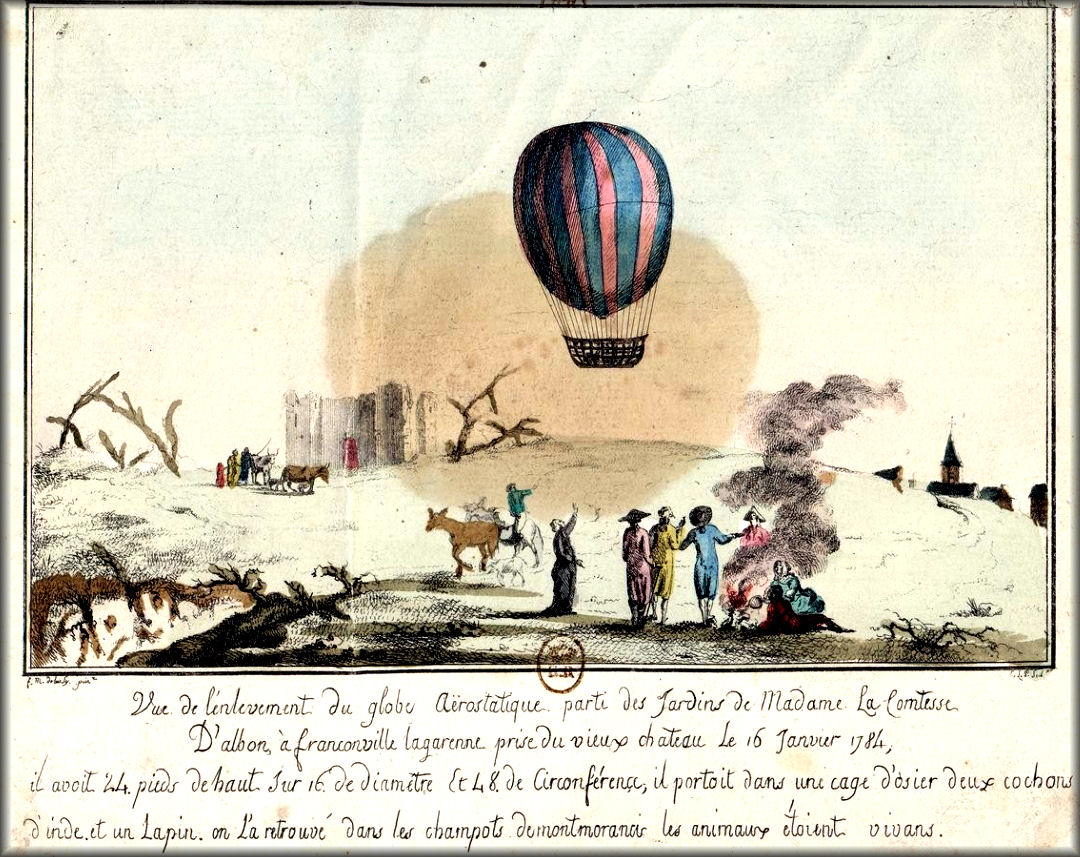

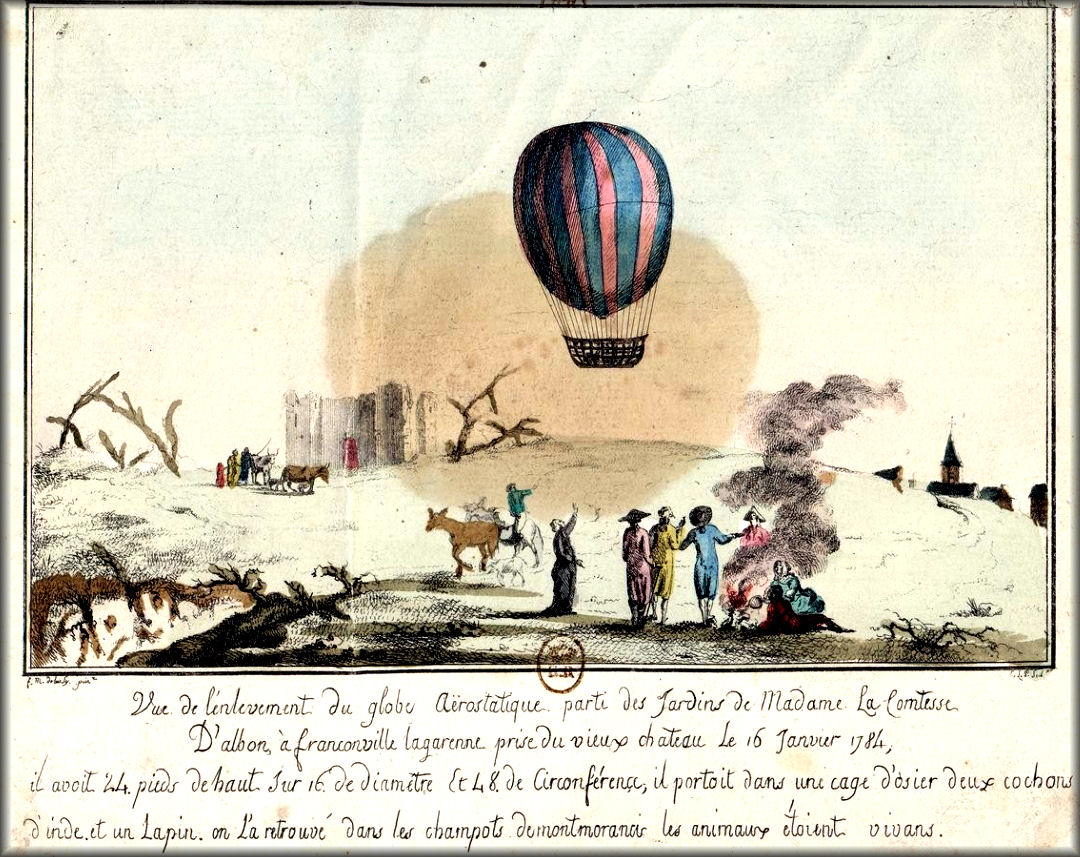

Après le lancement des premiers ballons aérostatiques par les frères Montgolfier, le comte d’Albon veut tenter l’expérience. Le 16 janvier 1784, sur le sommet de la colline, il fait partir un globe de 16 pieds de diamètre et 24 de hauteur, s’élevant vers la forêt de Montmorency avec comme passagers : un lapin et deux cochons d’Inde. Il fut retrouvé à proximité du château de la Chasse.

16 janvier 1784, sur le sommet de la colline, il fait partir un globe de 16 pieds de diamètre et 24 de hauteur, s’élevant vers la forêt de Montmorency avec comme passagers : un lapin et deux cochons d’Inde. Il fut retrouvé à proximité du château de la Chasse.

Le repos que le comte était venu chercher à Franconville ne fut pas aussi salutaire qu’il l’espérait. Trop de préoccupations l’agitaient, il agissait en personne manquant de bon sens, il tombait en déchéance mentale vers la folie. Fin 1785 il commence à manifester le dérangement de ses esprits. La construction de ses jardins, les fêtes et les réceptions nombreuses qu’il y avait données, ses générosités abondantes dépassant ses ressources, il s’était endetté. La comtesse d’Albon n’approuvait pas les fantaisies de son mari, c’est elle qui gérait et administrait la fortune. Le comte s’en irritait, un jour il tenta de la supprimer. Par un arrêt du 5 mars 1787 le Parlement de Paris lui accorda la séparation qu’elle avait demandée. Elle se retira dans l’hôtel particulier de ses parents rue de Grenelle. Le 7 mai 1787 le comte est pourvu d’un conseil judiciaire, la déchéance du comte d’Albon, dernier prince d’Yvetot, était consommée.

Le 11 mai 1787, la vente de la propriété de Franconville et des jardins ne se font pas aux enchères mais à l’amiable l’année suivante. L’acquéreur fut Barthélémy-Léonard Pupil, Marquis de Myons, le 18 juillet 1788.

Le comte d’Albon s’était retiré dans son château d’Avauges, près de Lyon, dès le mois de janvier 1788, il y mourut misérablement le 3 octobre 1789 à l’âge de trente-sept ans en pleine révolution, lui qui avait été un des premiers pionniers de la liberté et de l’égalité.

Écouter la chanson sur le Roi d'Yvetot par Béranger

Sources : les jardins du comte d’Albon d’André Vaquier

Le Comte d’ALBON par Allain Prigent

C’est un bien curieux personnage aux nombreuses facettes ce Comte qui fut Prince d’une petite principauté. Découvrons sa personnalité, lui qui laissa le souvenir d’un jardin qu’il voulut le plus beau de la vallée de Montmorency, qui disparut durant la Révolution.

C’est un bien curieux personnage aux nombreuses facettes ce Comte qui fut Prince d’une petite principauté. Découvrons sa personnalité, lui qui laissa le souvenir d’un jardin qu’il voulut le plus beau de la vallée de Montmorency, qui disparut durant la Révolution.

Il naquît à Lyon le 8 juillet 1752, dans la paroisse d’Ainay. Son père Camille-Alix-Èléonor prince d’Yvetot (1724-1789) et sa mère Anne-Marie Ollivier, fille d’un receveur général de Lyon. Il avait pour parrain, son grand-père paternel Claude d’Albon prince d’Yvetot et pour marraine sa grand-mère maternelle Françoise Decombe, veuve de David Ollivier écuyer. Il appartenait à une vieille famille du Dauphiné dont ses ancêtres avaient fait la première race des Dauphins du Viennois.

Il était d’un caractère bizarre, faible très accessible à la flatterie. Il était de santé fragile, on nous le montre chétif, mélancolique et pensif pour tout dire dépressif.

Sa famille le destine aux armes, il est mestre de camp de cavalerie, grade élevé correspondant à celui de colonel. Aurait il été pourvu à la suite de son mariage en 1772, d’un régiment, son beau-père le marquis de Castellane était alors maréchal de camp de cavalerie. Il fut en service jusqu’en 1775. De constitution trop faible pour ce dur métier il l’abandonne mais il se para de ce grade jusqu’à sa mort.

Il se consacre à la littérature et aux voyages. Il va nous apporter une dizaine d’ouvrages sans grand intérêt. Il y traite de tous les sujets : politique, économie, arts, sciences parfois agriculture. Il fait des vers, des fables et dessine des gravures. Il est membre de nombreuses académies d’Europe, la première où il fut nommé est celle de Lyon en 1774.

Il fit l’éloge de trois personnalités qui influenceront sa vie et à qui il rendra hommage dans ses jardins.

- François Quesnay (1694-1774) chirurgien et premier médecin de Louis XV, qui devint le chef de l’école des Physiocrates lesquels se proposaient de réformer la société d’après les lois de la nature.

- Court de Gebelin (1725-1784) il étudia les religions et les sciences philologiques. Son tombeau fut érigé dans le parc du Comte d’Albon à Franconville.

- Monsieur de Chamousset (1717-1773) ; philanthrope, possesseur d’une très grande fortune, il la consacre au service des pauvres, fonde plusieurs hôpitaux où il supprime l’usage de réunir plusieurs malades dans le même lit. Il eut l’idée des premières associations de secours mutuels. Il fut le père spirituel de Cadet De Vaux chez lequel celui-ci fit son éducation.

Il convoitait ardemment l’Académie Française dont il ne fit jamais partie. A la mort de Mgr de Coetlosquet en 1784, membre de l’Académie Française depuis 1761, nombre de candidats briguèrent son fauteuil dont le Comte d’Albon. Ce fut le marquis de Montesquiou-Fezensac qui fut élu le 29 avril 1784.

Le Comte d’Albon épouse en 1772 à l’âge de 20 ans Angélique-Charlotte de Castellane-Novejan âgée de 21 ans. Elle est la fille du  marquis de Castallane-Novéjan, chevalier des Ordres du Roi. Ils auront un fils né le 2 février 1783, décédé à sept mois le 22 août et enterré au cimetière de Franconville. Par contrat de mariage, il reçoit de la part de son père la principauté d’Yvetot consistant en un château, maisons, terres, droits honorifiques. Le titre de prince l’honorait et le grisait. Sur le fronton de l’église d’Yvetot, qui vient d’être reconstruite, pour marquer sa souveraineté, il inscrit : « Au Dieu vivant, Camille III » Plus tard, faisant reconstruire les halles d’Yvetot il inscrira : « Pour la commodité du peuple, Camille III ». Nous découvrons un personnage soucieux du bien public. Il fera paver la route de Paris au Havre dans la traversée de sa principauté. Ayant visité de nombreux pays européens, il compare les différents modes de gouvernement. Il adopte les idées nouvelles lancées par les philosophes, il est démocrate précurseur de la Révolution.

marquis de Castallane-Novéjan, chevalier des Ordres du Roi. Ils auront un fils né le 2 février 1783, décédé à sept mois le 22 août et enterré au cimetière de Franconville. Par contrat de mariage, il reçoit de la part de son père la principauté d’Yvetot consistant en un château, maisons, terres, droits honorifiques. Le titre de prince l’honorait et le grisait. Sur le fronton de l’église d’Yvetot, qui vient d’être reconstruite, pour marquer sa souveraineté, il inscrit : « Au Dieu vivant, Camille III » Plus tard, faisant reconstruire les halles d’Yvetot il inscrira : « Pour la commodité du peuple, Camille III ». Nous découvrons un personnage soucieux du bien public. Il fera paver la route de Paris au Havre dans la traversée de sa principauté. Ayant visité de nombreux pays européens, il compare les différents modes de gouvernement. Il adopte les idées nouvelles lancées par les philosophes, il est démocrate précurseur de la Révolution.

Le royaume d’Yvetot possède une très longue histoire. Le royaume fut confirmé par un arrêt de l’échiquier de Normandie rendu en 1392 lequel donne titre de roi au seigneur d’Yvetot, il lui fut retiré en 1555. Yvetot devient principauté sans droit de justice souveraine jusqu’en 1789 et rattachée à la France. Depuis 1789, les boulevardiers parisiens, les cartes postales ont fait de ce roi, une farce grotesque.

Le 14 février 1781, le Comte d’Albon acquiert une propriété à Franconville, biens que possède Monsieur César-François Cassini de Thury, directeur de l’observatoire royal de Paris. Le comte était déjà installé comme locataire depuis le début de l’année 1780. Il avait rencontré Cassini à Yvetot, celui-ci y avait fait des calculs astronomiques dans le vieux clocher. Le comte d’Albon dès 1780 s’occupait de l’aménagement de ses jardins, en effet sur un de ses monuments « l’Obélisque » il est mentionné : « Commencé et fini en 1780 ». Sa propriété était située à l’extrémité du pays sur la route menant à Pontoise, face au chemin se dirigeant vers Taverny au lieu dit de « la croix d’en bas »

A Franconville il se penche sur les malheureux, il distribue des remèdes aux malades et la soupe aux pauvres. Il crée une salle de jeux, face à sa demeure. Il restaure et aménage une fontaine à l’intention des habitants ; il y fait inscrire « A la commodité public, Camille d’Albon »

A Franconville il se penche sur les malheureux, il distribue des remèdes aux malades et la soupe aux pauvres. Il crée une salle de jeux, face à sa demeure. Il restaure et aménage une fontaine à l’intention des habitants ; il y fait inscrire « A la commodité public, Camille d’Albon »

Son acquisition faite, il va agrandir son domaine par échange de quelques terres et il entreprend la réalisation de ses jardins. Il veut qu’ils rivalisent avec ceux d’Ermenonville, de Monceau, de Mortefontaine. Dans cette création, il s’est peint tout entier présentant cette originalité d’être le reflet de ses idées et de ses théories. Il n’en reste plus rien de ces jardins extraordinaires et qui nous seraient inconnus si le comte d’Albon n’avait fait réaliser des gravures des principaux monuments. En 1784 paru un opuscule avec le titre :

Vue des monuments construits dans les jardins de Franconville-la Garenne appartenant à Madame la comtesse d’Albon, gravés d’après ses dessins et ceux de M. de Lussi.

Après le lancement des premiers ballons aérostatiques par les frères Montgolfier, le comte d’Albon veut tenter l’expérience. Le 16 janvier 1784, sur le sommet de la colline, il fait partir un globe de 16 pieds de diamètre et 24 de hauteur, s’élevant vers la forêt de Montmorency avec comme passagers : un lapin et deux cochons d’Inde. Il fut retrouvé à proximité du château de la Chasse.

16 janvier 1784, sur le sommet de la colline, il fait partir un globe de 16 pieds de diamètre et 24 de hauteur, s’élevant vers la forêt de Montmorency avec comme passagers : un lapin et deux cochons d’Inde. Il fut retrouvé à proximité du château de la Chasse.

Le repos que le comte était venu chercher à Franconville ne fut pas aussi salutaire qu’il l’espérait. Trop de préoccupations l’agitaient, il agissait en personne manquant de bon sens, il tombait en déchéance mentale vers la folie. Fin 1785 il commence à manifester le dérangement de ses esprits. La construction de ses jardins, les fêtes et les réceptions nombreuses qu’il y avait données, ses générosités abondantes dépassant ses ressources, il s’était endetté. La comtesse d’Albon n’approuvait pas les fantaisies de son mari, c’est elle qui gérait et administrait la fortune. Le comte s’en irritait, un jour il tenta de la supprimer. Par un arrêt du 5 mars 1787 le Parlement de Paris lui accorda la séparation qu’elle avait demandée. Elle se retira dans l’hôtel particulier de ses parents rue de Grenelle. Le 7 mai 1787 le comte est pourvu d’un conseil judiciaire, la déchéance du comte d’Albon, dernier prince d’Yvetot, était consommée.

Le 11 mai 1787, la vente de la propriété de Franconville et des jardins ne se font pas aux enchères mais à l’amiable l’année suivante. L’acquéreur fut Barthélémy-Léonard Pupil, Marquis de Myons, le 18 juillet 1788.

Le comte d’Albon s’était retiré dans son château d’Avauges, près de Lyon, dès le mois de janvier 1788, il y mourut misérablement le 3 octobre 1789 à l’âge de trente-sept ans en pleine révolution, lui qui avait été un des premiers pionniers de la liberté et de l’égalité.

Écouter la chanson sur le Roi d'Yvetot par Béranger

Sources : les jardins du comte d’Albon d’André Vaquier

CADET de VAUX 1743-1828 Par Allain Prigent![]()

Antoine Alexis Cadet de Vaux naît à Paris le 11 janvier 1743, son père Claude Cadet, né en 1695 à Régnault près de Troyes était le petit neveu d’Antoine Vallot anoblit en 1668 et qui fut tout d’abord médecin de la reine Anne d’Autriche puis le premier médecin de Louis XIV. Claude Cadet suivi des leçons de médecine et devint en 1716 chirurgien à l’Hôtel Dieu de Paris. Il décède le 19 février 1745 laissant à sa veuve pour tout héritage deux écus et treize enfants tous en bas âge, six filles et sept garçons. Son épouse se nommait Marie Madeleine Charlotte Godefroy, ses sept fils nous sont connus. Afin de se distinguer les uns des autres, ils ajoutèrent à leur nom celui du lieu où ils avaient été mis en nourrice.

Claude Antoine Cadet, l’aîné, n’a que dix-sept à la mort de son père. Ii se distingua comme chirurgien et phlébotomiste. Il devint le soutien de sa mère.

Ses frères trouvèrent un protecteur, ami de leur père, Monsieur de Saint Laurent qui se chargea de leur éducation. Il fut ancien trésorier général des colonies, on lui donne les titres de secrétaire du roi et directeur des fermes des gabelles et des domaines de Lorraine.

Louis-Claude Cadet de Gassicourt, né en 1731, pharmacien et chimiste, il fut nommé par Louis XVI commissaire du roi pour la manufacture de Sèvres. Il mourut en 1799.

Jean Cadet de Limay né en 1732, se tourna vers les ponts et chaussées. Ingénieur, il s’intitule : « directeurs des canaux d’Orléans, de Loing et de Briare ».

Jean-Baptiste Cadet de Senneville suivit une carrière d’avocat puis censeur royal pour la jurisprudence. Charles-Edme Cadet de Chambine entra dans les ponts et chaussées. Pierre Cadet de Fontenay choisit l’armée et termina sa carrière comme capitaine. Antoine-Alexis Cadet de Vaux était le treizième enfant de cette fratrie. Il n’a que deux ans à la mort de son père.

Le 4 juillet 1773, en présence d’une assistance nombreuse, il signe son contrat de mariage avec Louise Victoire Delaplace fille d’un marchand épicier, bourgeois de Paris. Il faut situer son mariage au 8 juillet après versement de la dot.

Ils eurent trois enfants, l’ainé, Charles-Antoine Cadet de Vaux, le cadet Benjamin-Louis né le 4 octobre 1779 dès l’âge de seize ans il va seconder son père dans les travaux et expériences agricoles, le troisième fils Marcellin né à Paris le 13 octobre 1787

Carrière

Monsieur de Saint Laurent va se charger de son éducation. Montrant des dispositions particulières pour la chimie après ses études préliminaires, on le plaça chez Monsieur Chamousset, apothicaire et philanthrope. Il a seize ans le 14 octobre 1759, il est nommé apothicaire-major gagnant maîtrise à l’hôtel royal des Invalides. Ses six années terminées le 14 octobre 1765 il obtint sa maitrise. Un an plus tard il quittera l’Hôtel des Invalides, il sera remplacé par Parmentier. A cette date se nouera une grande amitié entre les deux hommes.

Cadet de Vaux après avoir son droit d’apothicairerie, va faire l’acquisition d’une officine en octobre 1769. Entre temps il avait entrepris de traduire « les instituts de chimie de Spielman » qui lui valut la reconnaissance du monde scientifique, la place de pharmacien en chef à l’hôpital du Val de Grace, puis celle de professeur de chimie à l’école vétérinaire d’Alfort, plus tard le titre de censeur royal pour la chimie.

Cadet de Vaux fécond en idées nouvelles, voulut fonder un journal qui serait quotidien. Dès le mois de novembre 1776, il lance dans Paris un prospectus pour souscription, le nombre atteint un millier de souscripteurs avant parution. Le premier numéro paraît le 1° janvier 1777. C’était le succès assuré du « Journal de Paris » et Cadet de Vaux vend sa pharmacie.

Grâce au succès de son journal et délivré des soucis financiers, Cadet de Vaux s’investit dans les travaux qui le passionnent : l’hygiène et la santé publiques.

Les observations faîtes par Cadet de Vaux, portées au Conseil du Roi, aboutirent à la prohibition du cuivre et du plomb pour les usages alimentaires et remplacés par des matières inoffensives. La lutte contre le méphitisme, par ses observations, il fit utiliser un procédé simple et efficace avec chaux vive et feu. Plus funeste était le maintien au cœur de Paris du cimetière des innocents. L’air de ce cimetière était le plus insalubre que l’on pût respirer, les maisons étaient infectées, les habitants incommodés. Cadet de Vaux décida d’en obtenir la suppression. Dès 1775 il rédigea un mémoire avec des conclusions si inquiétantes que le lieutenant général de police refusa d’en autoriser la publication. Il était un immense charnier répandant les infections. La fermeture définitive fut effective le 1° décembre 1780 malgré une déclaration du roi en 1776 ordonnant la translation de tous les cimetières hors de la ville de Paris.

Entre temps, Cadet de Vaux avait été nommé « inspecteur général des objets de salubrité ».

C’est en chimiste qu’il se consacra aux arts de la meunerie et de la boulangerie, principalement à la panification de la pomme de terre, dans l’intention de conjurer les disettes. L’amitié entre Cadet de Vaux et Parmentier se transforma en une collaboration étroite. Le but, faire un pain avec la pomme de terre à l’exclusion de toute farine de céréales. Le pain était de très mauvaise qualité, pour y remédier, il créa avec Parmentier l’école de la boulangerie en 1780. Cette école disparue à la Révolution, et le 12 février 1789 elle fut réunie à la Société royale d’agriculture.

En 1785, il est admis à la Société d’agriculture en tant que chimiste. Des séances avec des agriculteurs sont organisées dans les régions pour traiter des problèmes ruraux on les nomma les « comices ». Cette institution sombra par un décret de la Convention le 8 aout 1793.

Cadet de Vaux à Franconville.

C’est le 22 aout 1788 qu’il acquit le domaine que possédaient en indivis Thomas de Cantorbery Becquet, Michel-François Becquet de Layance son frère et leur sœur Jacqueline Becquet. Cadet de Vaux mène dans son domaine, une vie simple de propriétaire terrien, entouré de sa femme et de ses enfants pendant plus de trente des dernières années de sa vie. De chimiste il va devenir agronome, le gout pour l’agriculture s’étant développé aux cours de ses randonnées comitiales.

La Révolution apporte des changements importants pour Cadet de Vaux et ses frères sur l’état de leurs finances. Il dira « pour le retour de notre fortune, nous ne voudrions pas voir renaître l’ancien ordre ».

Dès son installation à Franconville, il va se passionner pour l’économie domestique, alimentaire et rurale.

Il invente une « peinture au lait » sans odeur sèche rapidement et par suite de la combinaison de l’huile et de la chaux elle prévient ou détruit le méphitisme et ralentit la nitrification. Dans un autre domaine, celui d’alimentaire il n’a pas cessé de travailler à la panification de la pomme de terre. Il s’efforce d’en propager la culture et d’en étendre les appropriations. Cadet de Vaux consacre tout un volume à l’emploi des fruits dans l’économie domestique. Il donne des conseils pertinents sur l’usage des fruits. Cadet de Vaux s’élève dans ses écrits contre la dévastation des forêts, accuse ce déboisement de beaucoup de méfaits et principalement de la diminution des eaux. Pour remédier , il insiste sur la nécessité d’une organisation forestière. Un autre fléau s’abattait sur les cultures : la carie des blés. Il mit un nouveau procédé plus efficace pour la combattre. Un autre objet de ses travaux fut la vinification. C’était le chimiste qui opérait et non le viticulteur, il adopte de nouvelles méthodes et introduit le gleuco-oenomètre, indicateur du moment de décuver, appareil de son invention. Les agriculteurs reconnaissaient à Cadet de Vaux d’être utile aux progrès de l’agriculture.

L’homme politique

Son activité politique débuta à Franconville et fut de courte durée. Il devint vite par la Révolution, le personnage le plus important de la commune. Il exerça son influence parmi une population composée de vignerons et d’agriculteurs bien souvent illettrés.

Le 8 août 1789 l’assemblée paroissiale le charge de remettre une délibération au comité des subsistances de la ville de Paris et au marquis de Lafayette.

Le 14 novembre 1790, il est choisi pour présider l’assemblée générale de la commune. Cette même année il est commandant de la garde nationale de Franconville en remplacement du Marquis de Myons, émigrant au Piémont.

Le 17 septembre 1791, il fut élu par les membres du conseil général de Seine et Oise, administrateur pour le canton de Taverny. Le 22 novembre de la même année, il fut élu président du Conseil général du département de Seine et Oise.

Le 24 novembre 1793, les fermiers généraux sont emprisonnés dont Lavoisier. Cadet de Vaux ne pouvait rester indifférent à l’accusation envers son ami, tenta de le défendre au péril de sa vie, malgré tous ses efforts Lavoisier fut condamné à la guillotine le 8 mai 1794.

Le 30 juin 1795, la Convention avait décidé l’échange de la fille de Louis XVI, Marie-Thérèse-Charlotte de France dite Madame Royale, avec le général Beurnonville et des commissaires de la Convention que Dumouriez avait livré aux autrichiens LE 10 AVRIL 1793. Cadet de Vaux sera un des organisateurs avec Bénézech ministre de l’intérieur, du transfert le 30 novembre 1795.

La chute de Robespierre, le Directoire, le Consulat avaient ramené le calme dans les esprits. Le 24 décembre 1800 suite à l’attentat rue Saint Nicaise conjuration royaliste contre le premier consul Bonaparte, Cadet de Vaux ressentit une indignation exprima son opinion dans un journal apostrophant les philosophes qui avaient sollicité et obtenu la modération des peines. Cet article suscita des remous et fut sa dernière manifestation politique. Il se consacra alors à Franconville, à ses expériences agricoles.

Ses dernières années

Les dernières années furent difficiles financièrement malgré ses travaux et ses inventions. Causé par sa probité, sa générosité et son total désintéressement Cadet de Vaux eut de nombreux problèmes financiers, pour faire face à ses échéances, il ne vit d’autres ressources que la vente de son domaine le 13 juin 1821 à « Jean-André-Henry Lucas » chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, adjoint à son père M Lucas garde des galeries du Muséum royal d’histoire naturelle et agent de l’Institut royal de France.

Cadet de Vaux n’a plus d’attaches à Franconville, il se retire d’abord dans son domicile parisien rue de l’Éperon, puis il se réfugie chez son fils à Nogent les Vierges en 1827.

Il y arrive malade et mourut peut après dans sa quatre-vingt-cinquième année. C’est dans le cimetière de cette commune qu’il fut inhumé, aujourd’hui Nogent sur Oise.

Idées et inventions

La signalisation routière : il imagina de placer à chaque extrémité des communes des panneaux indicateurs. En 1791, fut installé à Franconville les premiers panneaux indiquant le nom de Franconville la Garenne, district de Pontoise, département de Seine et Oise et la distance de Pontoise 7 milles et de 6 milles vers Saint Denis.

Les établissements de secours : c’est en 1790 que fut établit le premier établissement pour recevoir tout citoyen frappé d’accidents imprévus et lui donner les premiers secours.

L’hospice anti hydrophobique : bâtiment isolé dans un hospice de la capitale pour favoriser la découverte d’un remède contre les crises de phobie dut à la rage au terme toujours fatal. Le but : observation de l’évolution de la maladie et études des différents remèdes et de leurs effets.

Le ventilateur : mécanisme qui permettait de purifier l’air et de supprimer les vapeurs méphitiques, dans l’esprit de Cadet de Vaux il ne devait pas s’appliquer seulement aux fosses d’aisance mais qu’il était le seul moyen de procurer un air salubre dans les lieux d’habitation.

La désinfection de la viande par le charbon : la valeur thérapeutique du charbon et son pouvoir désinfectant n’étaient pas encore connu au temps de Cadet de Vaux.

Les décors ignifugés.

Le glucomètre : instrument pour mesurer la quantité de sucre dans un liquide. Cet appareil devint la boussole de l’oenologiste.

Le galactomètre ou pèse-lait : reconnu le 15 juillet 1804, permettais de vérifier la qualité du lait et l’addition d’eau.

Le moulin à fécule : avec Parmentier ils avaient imaginé un moulin permettant d’extraire la fécule de pomme de terre.

La peinture au lait.

La carie des blés : causé par le champignon tilletia, Cadet de Vaux utilisera une eau de chaux.